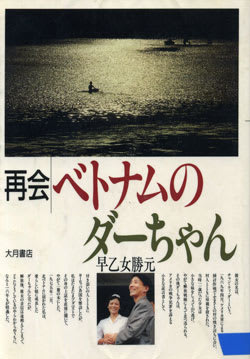

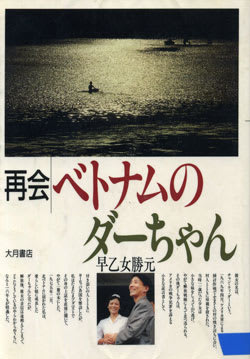

『再会ベトナムのダーちゃん』

早乙女勝元・著/大月書店1992年

帯に書かれてあります。下「」引用。

「彼女の名はチャン・ティ・ダー。11歳のとき村が米兵に襲われ、かろうじて生きのびた。少女は戦争の証言者となり、1人の青年作家がその体験を本にした……。長い歳月の空白をこえていま再会の旅へ。1945年日本軍による200万人餓死事件の実情を撮った老写真家との劇的出会い、未公表写真の入手など、日本の戦争加害もみつめるヒューマン・レポート。」

「プロローグ」 下「」引用。

「昨年(一九九一年)夏、私は例年の夏とはちがったあわただしくもせわしない日々を過ごしていた。

今井正監督による映画「戦争と青春」が、草の根の平和を願う人たちに支えられてやっと完成し、九月中旬からの封切を前にして、関係者一同その普及に追われているからである。-略-」

大使館から……。下「」引用。

「ダーちゃんの消息について、ベトナムから代表団が訪日するたびに、あるいはまた大使館を通じて、私はこれまで何度か問い合わせてみた。しかし、いい返事はなかった。「戦争孤児はほかにも大勢いることだし、それに年頃の娘さんです。そっとしておいてあげてください」と一度ならず、大使館からいわれたこともある。なるほど、そういわれれば返す言葉もなかた。アメリカとの戦争は、もうずっと昔に終わっているのだから。-略-ベトナムのことを忘れてしまったわけではないが、自分の仕事に追われているうち、突然降って湧いたようにとびこんできた「ダーちゃんに会える」の話は、一体どういう風の吹きまわしなのか。」

苦難の道だったベトナム……。下「」引用。

「そして、解放後のベトナムは、だれもが予想すらしなかった苦難の道へと踏みこんでいた。つい一昨年までつづいたカンボジアでのポル・ポト派などとの戦争、中国との戦争、ボートピープルといわれる難民の流出、さらにはアメリカによる枯葉剤の後遺症に、アメリカや日本による経済封鎖もあってのひどい経済危機と、もちろんこれらの問題は、大国からの覇権主義あり、戦争の後遺症やら内政問題までからんでひとまとめにはできない。たとえばカンボジアでの戦争はポル・ポト政権の再三にわたる国境侵犯に対する防衛から始まった。中国との戦争も、また同様である。-略-」

ニクソン非難の手紙--。下「」引用。

「-略-おじさん、私のふるさとの解放軍は、いままでよりももっと強くなっています。ニクソンは、きっと負けます。アメリカはアメリカにかえらなければなりません。

私は自分の生まれたところで暮らし、勉強したいのです。そうなったら、おじさんや日本のお友だちに、ぜひ私のふるさと、ハン・ティン村にきてくれるようお招きします。そしたら、おじさんと私とで、いっぱい写真をとりましょうね。私の村は、きっと気にいってもらえるでしょうから。

一九七二・七・二二

おじさんのチャン・ティ・ダーより」

--ソンミ村訪問。

「医師助手ダーちゃん」 下「」引用。

「すると彼女は、私と別れてからの六年間のあいだに、教職から医療へと進路をかえて、ひたすらな努力を積み重ねてきたものと思われる。医師助手つまり医師補とは日本ではききなれないが、フランス統治時代の名残で、ヨーロッパにあるのだそうだ。患者と密着してその病状を把握し、医師と協力し合って適切な治療にあたる。医師と看護婦との中間をいく資格だということだが、戦争でほとんど勉強も手につかなかった孤児の彼女が、そこまでくるのは決して容易なことではなかっただろう。」

再会した著者とダーさん。

妹ティンさんも病院勤務しているという。

南京大虐殺について。下「」引用。

「もちろん、兵全員がそうだったわけではないだろうが、中国人を人間としてみる観念があれば、組織的なジェノサイドが成立するはずがなかっただろう。

兵自身も、それまでの軍国主義教育のなかで、中国人に対する蔑視感・差別感を徹底して根強くうえつけられ、同時に人間としての尊厳をみがくこともできずに、天皇の軍隊である皇軍の一員となったのだった。「死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ」と軍人勅諭にあるとおり、自分が人間なみにあつかわれていないのだから、他者の痛みに通じる心が欠落するのは当然である。」

もくじ

もくじ

index

index

index

index

もくじ

もくじ

もくじ

もくじ

早乙女勝元・著/大月書店1992年

帯に書かれてあります。下「」引用。

「彼女の名はチャン・ティ・ダー。11歳のとき村が米兵に襲われ、かろうじて生きのびた。少女は戦争の証言者となり、1人の青年作家がその体験を本にした……。長い歳月の空白をこえていま再会の旅へ。1945年日本軍による200万人餓死事件の実情を撮った老写真家との劇的出会い、未公表写真の入手など、日本の戦争加害もみつめるヒューマン・レポート。」

「プロローグ」 下「」引用。

「昨年(一九九一年)夏、私は例年の夏とはちがったあわただしくもせわしない日々を過ごしていた。

今井正監督による映画「戦争と青春」が、草の根の平和を願う人たちに支えられてやっと完成し、九月中旬からの封切を前にして、関係者一同その普及に追われているからである。-略-」

大使館から……。下「」引用。

「ダーちゃんの消息について、ベトナムから代表団が訪日するたびに、あるいはまた大使館を通じて、私はこれまで何度か問い合わせてみた。しかし、いい返事はなかった。「戦争孤児はほかにも大勢いることだし、それに年頃の娘さんです。そっとしておいてあげてください」と一度ならず、大使館からいわれたこともある。なるほど、そういわれれば返す言葉もなかた。アメリカとの戦争は、もうずっと昔に終わっているのだから。-略-ベトナムのことを忘れてしまったわけではないが、自分の仕事に追われているうち、突然降って湧いたようにとびこんできた「ダーちゃんに会える」の話は、一体どういう風の吹きまわしなのか。」

苦難の道だったベトナム……。下「」引用。

「そして、解放後のベトナムは、だれもが予想すらしなかった苦難の道へと踏みこんでいた。つい一昨年までつづいたカンボジアでのポル・ポト派などとの戦争、中国との戦争、ボートピープルといわれる難民の流出、さらにはアメリカによる枯葉剤の後遺症に、アメリカや日本による経済封鎖もあってのひどい経済危機と、もちろんこれらの問題は、大国からの覇権主義あり、戦争の後遺症やら内政問題までからんでひとまとめにはできない。たとえばカンボジアでの戦争はポル・ポト政権の再三にわたる国境侵犯に対する防衛から始まった。中国との戦争も、また同様である。-略-」

ニクソン非難の手紙--。下「」引用。

「-略-おじさん、私のふるさとの解放軍は、いままでよりももっと強くなっています。ニクソンは、きっと負けます。アメリカはアメリカにかえらなければなりません。

私は自分の生まれたところで暮らし、勉強したいのです。そうなったら、おじさんや日本のお友だちに、ぜひ私のふるさと、ハン・ティン村にきてくれるようお招きします。そしたら、おじさんと私とで、いっぱい写真をとりましょうね。私の村は、きっと気にいってもらえるでしょうから。

一九七二・七・二二

おじさんのチャン・ティ・ダーより」

--ソンミ村訪問。

「医師助手ダーちゃん」 下「」引用。

「すると彼女は、私と別れてからの六年間のあいだに、教職から医療へと進路をかえて、ひたすらな努力を積み重ねてきたものと思われる。医師助手つまり医師補とは日本ではききなれないが、フランス統治時代の名残で、ヨーロッパにあるのだそうだ。患者と密着してその病状を把握し、医師と協力し合って適切な治療にあたる。医師と看護婦との中間をいく資格だということだが、戦争でほとんど勉強も手につかなかった孤児の彼女が、そこまでくるのは決して容易なことではなかっただろう。」

再会した著者とダーさん。

妹ティンさんも病院勤務しているという。

南京大虐殺について。下「」引用。

「もちろん、兵全員がそうだったわけではないだろうが、中国人を人間としてみる観念があれば、組織的なジェノサイドが成立するはずがなかっただろう。

兵自身も、それまでの軍国主義教育のなかで、中国人に対する蔑視感・差別感を徹底して根強くうえつけられ、同時に人間としての尊厳をみがくこともできずに、天皇の軍隊である皇軍の一員となったのだった。「死は鴻毛よりも軽しと覚悟せよ」と軍人勅諭にあるとおり、自分が人間なみにあつかわれていないのだから、他者の痛みに通じる心が欠落するのは当然である。」

もくじ

もくじ index

index index

index もくじ

もくじ もくじ

もくじ