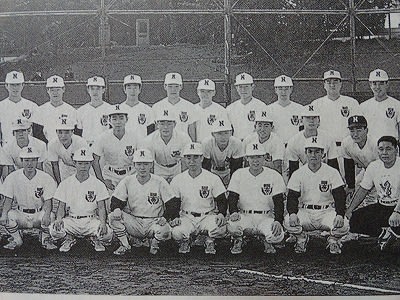

16代目 小倉全由監督

平成9年―現在に至る

日大三高歴代監督に受け継がれた

伝統を見事に開花させたのが現監督の小倉全由監督になります

甲子園での実力が証明するとおり

優勝2回、準優勝1回と、素晴らしい成績を示されています

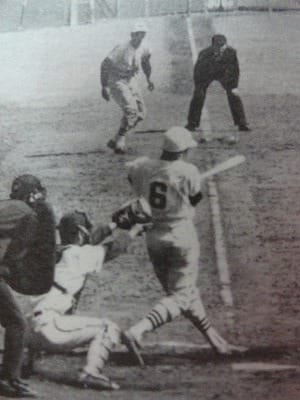

平成13年夏優勝

平成22年センバツ準優勝

平成23年夏優勝

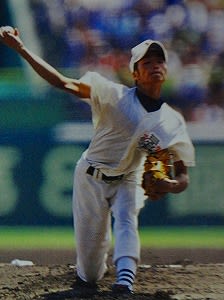

近藤一樹(現オリックス)

千葉秀喜(元横浜ベイスターズ)

都築克幸(元中日ドラゴンズ)

内田和也(元ヤクルトスワローズ)などの選手を輩出

また

平成22年(昨年)在籍で大学へ進学した有望選手

そして平成23年(今年)の選手で来年に大学進学をする有望選手など

今後プロ野球へ足を踏み入れる選手は多数に及ぶと予想されます

しかし

小倉全由監督は

単に日大三高野球の伝承だけで以上の成果を示したのではありません・・・

小倉全由監督によって進化した日大三高野球とは・・・いかに

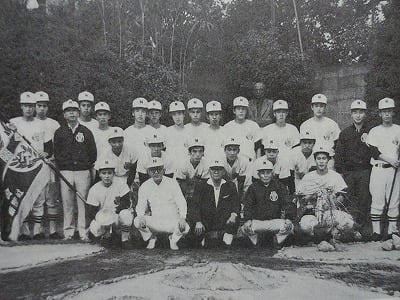

伝統校の中で生まれた三高野球は

1972年のセンバツ大会準優勝までで1つの時代を終えていたと判断します

確かに

その2年後の1974年にもセンバツ大会に出場し2回戦まで進んでいますが

創設期から育まれた日大三高野球が次世代野球到来期との狭間の中でのミスマッチにも何とか順応したからで

当時の豊田先輩(明大―中日)の打撃力と今野先輩、平山先輩などの投手力による要因も大きく絡んでいたからと言えます

本来ならば

この時点で次世代野球へと変貌の道を進まなくてはならなかったのです

その後の歴代監督が「伝統野球の枠」を超えられない状況

また、逆に超えたくても伝統という璧によって次世代野球への扉を開けることができなかったのだと言うことです

その間に高校野球界は次世代野球へと形を変貌して行き

その代表的な高校は池田高校の打線重視の野球の出現や

PL学園などの自主性を重んじた近代指導法による野球が君臨をして行くのです

1974年から平成9年までの歴代監督の期間を見ても田口周監督までに構築された近代野球を用いています

要は

日大三高は早期時代に野球の理論全般を構築したのですが

時代と共に、他の高校も同じようにレベルUPをしてくる

先見を見据えるならば次に展開されるであろう次世代野球の要素を取り入れて

変貌しなければならないのですが、この作業が「伝統」という名があるゆえに

ままならなかったという現象が起きてしまったのです

気が付けば他高に先を越されてしまった・・・

その中においてもやはり名門・伝統という知恵と経験によって数度の甲子園出場を果たしていますが

どの代のチームを見ても決して甲子園で勝つ・優勝を狙うようなチーム力でありません

変貌を遂げていない・変貌へのプロセスにも至っていない野球では甲子園に出場するのが精一杯だったのです

丁度

自分たちの昭和54年度も

低迷期(あえてこの様な表現をしますが・・・)に差しかかっており下降線の中での甲子園出場です

その後の青木監督に至っても

数度の甲子園出場を齎しましたが甲子園出場までがアップアップの状態でしかなかったのです

そして

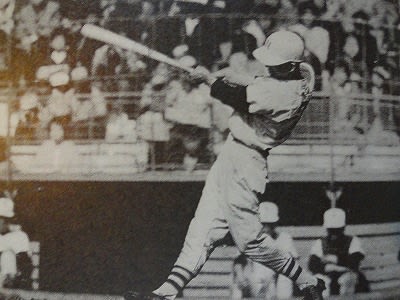

この超近代野球への変換にとって大きな要因となっているのが

1974年の金属バットの導入と完全なる管理野球からの脱皮です

日大三高にとって

この「第4工程」にあたる打撃の破壊力を重視した超近代野球と自主性を醸し出す練習方法やメンタルの養成は

我々の時代には困難なものでしかなかった””まぁ、選手の「レベル」と言ってしまえばそれまでですが(苦笑)

自分が知り限り(昭和54年近辺の年代)強制された管理野球の時代にあって

自主性(練習)を全面に出して近代野球を行なっていたのは、日大三高から

ドラフト2位で近鉄バッファローズへ入団した野林大樹(昭和62年卒)くらいです

彼は1日、1000本のティーバッティングをノルマと課して練習後の夜の時間に、黙々とバットを振っていた選手です

また雑用で{夜間の自主練習が出来ないから退部します}と言って合宿所を出てしまい

当時の青木監督が町田の駅まで駆けつけて引き戻したと言うエピソードもあるくらいです

当時、彼の行なっていた練習方法が現代に通じる超近代野球なのです

押し付けられた強制的な練習は感性と個性をも潰す悪原因にもなります

でわ?

どうして

現在の日大三高は破壊力を重視した超近代野球/打撃に重点を置いたチームへと変貌を遂げられたのでしょう?

(但し、当然のこととして第3工程の上に成り立つ上での第4工程であるというのが条件になります)

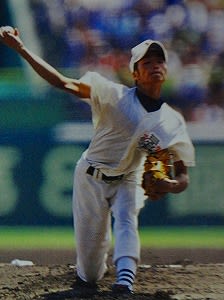

その答えは

小倉監督が数年間の間

日大三高から離れ関東一高で指揮を振るわれたことに尽きます

この関東一高は東東京に所属し

前田監督率いる帝京高校などを打ち破るためには打撃の向上が必項だったのです

その為の体力トレーニングも

練習時や合宿所内の雰囲気の変貌も

結果

小倉全由監督によって日大三高野球に関東一高監督時代に習得した破壊的な打撃力を注入し

基本の上に則った自主性の練習と指導法が、日大三高へ「第4工程」として注入されて行ったのです

この成果が、2001年の夏の甲子園優勝。2010年春のセンバツでの準優勝。そして2011年の夏の甲子園優勝と言えます

日大三高野球は

伝統に更なる進化を加える”超近代野球への変貌作業(第4工程の注入)と

その成果を示すに、実に20年以上の歳月を費やしたことになります

時代の推移と共に進化し続ける高校野球

次なる”最超次世代高校野球を見据えた日大三高の「第5工程」注入は

何時?

何をもってして?

小倉全由監督は育成功労賞をも受賞されています

にほんブログ村

にほんブログ村

![]() 野球コーチ・技術 ブログランキングへ

野球コーチ・技術 ブログランキングへ

おまけ話

おまけ話

野球部用語で締めくくり)

野球部用語で締めくくり)

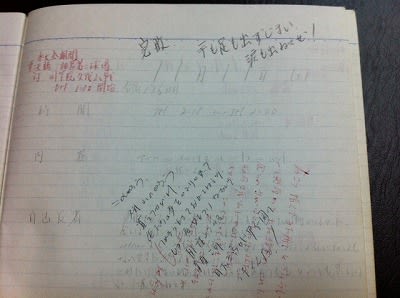

5月から7月の西東京大会までの試合成績

5月から7月の西東京大会までの試合成績

1974年から平成9年までの歴代監督の期間を見ても田口周監督までに構築された近代野球を用いています

1974年から平成9年までの歴代監督の期間を見ても田口周監督までに構築された近代野球を用いています

でわ、いよいよ

でわ、いよいよ