11月26日(土)、本来は9月に実施予定だったのが、コロナ禍で延期になった阿南夏祭りと、秋のJAアグリあなん祭が合体した「活竹祭」に本学書道パフォーマンスグループの「はれるや」が招聘されたので、私もパネル搬入とお手伝いに行ってきました。11時に自家用車にパネル4枚を積んで大学を出発し、12時半に会場に到着しました。

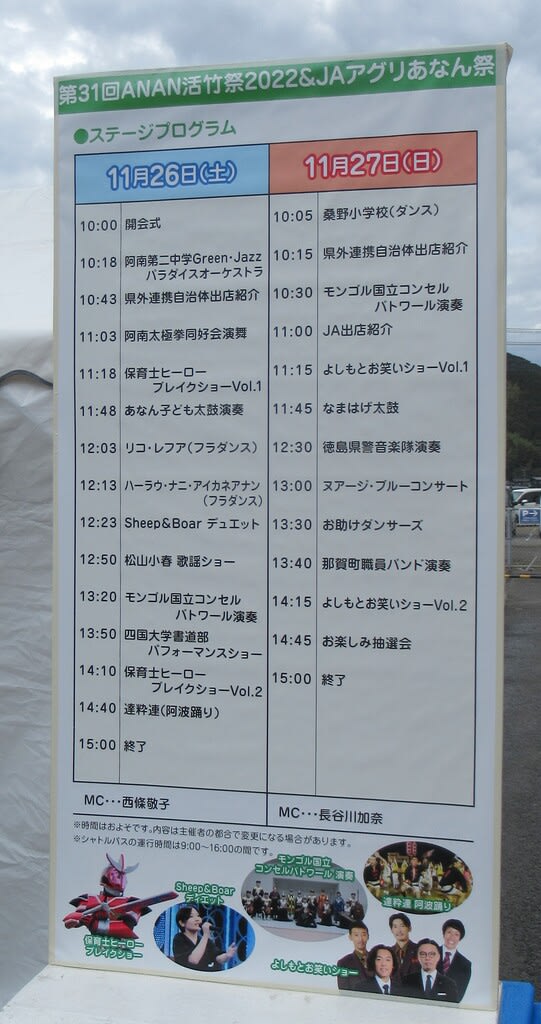

ステージでは、様々なパフォーマーが演奏やダンスをしていました。

学生たちの直前の出演者はモンゴル国立音楽院(コンセルバトワール)の16名で、今年は日本とモンゴルの国交樹立50周年記念で、日本各地でモンゴルの文化を紹介するイベントが行われているそうです。滅多に見られない極めてレベルの高い演奏が行われていたので驚きました。

馬頭琴演奏家と、不思議な帽子をかぶったモンゴル民謡の女性歌手です。この帽子も馬の頭を表現しているのかもしれません。小学校の国語の教科書で「スーホの白い馬」を読んだことがありますが、本物の馬頭琴を間近で初めて見ました。馬のしっぽの毛を寄せ集めて弦を作るそうです。書道パフォーマンスの大筆の材料と同じです。またモンゴルの民謡は草原に遠くまで届くように強い抑揚が付けられていて、その雰囲気が東北民謡や日本の演歌のビブラートにそっくりでした。日本の演歌のルーツを知った思いがしました。これはモンゴルと日本の民族的つながりとも関係がありそうです。また、この後に別な男性演奏家による「ホーミー」も初めて生で聞くことが出来ました。不思議な二重音声でした。

モンゴル女性による軟体術のパフォーマンスもありました。素晴らしい曲芸でした。コントーションというらしいです。この女性はヨーロッパでも活躍している選手と紹介されていましたが、新体操の選手かもしれません。シルク・ドゥ・ソレイユにもこの種目が入っているようです。

学生たちは、次の準備のためにステージ横に待機して前の演目を鑑賞でき、演者の方々とも挨拶ができました。通常では見れない貴重な演目も、書道パフォーマンスの活動をしているからこそ見ることができます。多忙でたいへんなことも多いのですが、彼らは本当に得をしていることも多いと思います。これらの体験は彼らの将来に必ずプラスになるでしょう。

予定よりも25分ほど遅れて、パネルをステージに載せて「はれるや」のパフォーマンスが始まりました。

最初に吉田初咲が黒い紙に白い絵の具で「七」を書きます。

児玉留実が「転」を書きます。

芦和晴佳が「八」を書きました。

麻植柚花が「起」を書きました。

「七転八起」です。この作品が出来上がってすぐに黒い紙を後ろから引き抜きました。コロナ禍の第7波・8波もかけて、それに負けないようにという意味を込めているそうです。

徳島県の地図に阿南町の位置を示したイラストの上に、阿南市を称える文章を書き始めました。麻植さんと吉田さんです。

後半を芦和さんと児玉さんが書き、最後に吉田さんが印を貼って仕上げました。

完成です。作品解説をしています。

大勢の観客の皆さんは大喜びで、拍手喝采でした。会場には300人以上の観客がいたと思います。

お疲れさまでした。ステージ上の片付けを手伝って、パネルを自家用車に積み込みました。他の出演者によるステージ公演もまだ続いていて、祭には多くの食べ物ブースが出ていたので、4人には、着替えた後にそれらを楽しんでから帰るように言い、私は一足先に大学に戻りました。

この祭は明日の27日(日)もJAアグリあなんの会場にて、様々な出演者によるステージが15時頃まであります。モンゴルの演奏チームは明日も、再度の演奏・公演を見せてくれるそうですので、お出かけ下さい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます