フランスのCPEをめぐる学生、労働組合などのプロテストは、当初予想しなかった形で幕引きとなった。シラク大統領、ド・ヴィルパン首相側が提案を全面撤回したことで、学生側は勝利を得たかにみえる。しかし、彼らはなにを得たのだろうか。

昨年の「郊外暴動」に続く、今回の「若者たちの反乱」でいかなる前進があったのか。政府側は事態を打開するために、CPEを取り下げるとともに、若者の訓練プログラムと若者を雇用した企業への助成金給付を中心とする旧来型の施策で対応した。しかし、これが綻びを取り繕っただけであることは説明するまでもない。

デモに道を譲った議会制民主主義

将来に不安を感じた若者がデモに走ったことは理解できるが、新たに多くの難問が生まれ、今後に大きな課題を残した。とりわけ、れっきとした議会制民主主義の道がありながら機能せず、衝動的で振幅の大きな学生主体の運動によって、本来の道が拒否されてしまうという動きは、いかにもフランス的ではある。しかし、社会的に鬱積した不満が、ことあるごとにこうした形で噴出するのは好ましいことではない。このところ、この方向が定着しつつあるかにみえる。

9週間にわたった政府側の対応は、傍目にも右往左往していた。CPEの導入プロセスはいかにも拙速であった。エリート主導型政治の悪い側面が不要な反発を招いたところもある。議会での十分な検討、新制度の持つ意味のPR、学生、労使など関係者の合意形成など、いずれも不徹底であった。学生を含めて多くの人は、紛争が大きくなって初めて、CPEなるものが含む意味に関心を持つようになった。

消えてしまった政策評価

残念だったことは、肝心の政策討議と評価が冷静に行われなかったことである。TV報道で、CPEの検討に当たった経済諮問委員会のエリック・コーエン氏が述べていたように、政府側はこれを最善の施策と考えていた。こんな結果になるとは思ってもいなかったようだ。

資本主義社会での失業が避けがたいとすれば、その重荷を誰が背負うかが問題になる。フランスやイタリアでは公共部門を中心に雇用保障が手厚い。そのしわ寄せは労働市場の入り口にいる若者や女性などに集中しかねない。フランスの労働市場の最大の問題は、単純化すればその二重性にある。すなわち、居心地良くしっかりと雇用を保護されている公的部門を主とする長期雇用部門(インサイダー)と対極に置かれた流動的で雇用保障が薄弱な部門(アウトサイダー)である。この特徴は、多くの先進国に共通してみられるが、フランスの場合は明暗がかなりはっきりしているようだ。

若年者失業の重み

失業が不可避だとしても、その負担が若者や女性などに重くかかってくる状況は決して望ましくない。教育の過程を終えて、「大きな希望と少しの不安」を持って仕事の世界(労働市場)に向かう最初の段階で襲いかかる冷酷な試練は、社会経験を積んだ中高年者が受けるものとはかなり異なる。しばしば、その後の人生にマイナスの衝撃を与え、大きな社会的損失になりかねない。「若年失業」youth unemploymentと呼ばれるこの問題への対処は、1970年代の石油危機以降、ヨーロッパの労働市場の大きな課題であった。しかし、その後の怒濤のごときグローバル化の展開は、内在する問題を包み隠していた。

今回の失敗で、フランスの雇用改革は一段と難しくなった。来年の大統領選挙は、確実に「社会モデル」の内容を問うものとなる。雇用政策を中心とする労働市場の改革は、その中心部分を占めることになる。しかし、理念の上では多くが語れても、実効性ある施策を提示することは、かなり困難である。提案いかんでは、再び不満が噴出することになりかねない。

今回の「若者の反乱」はフランス以外の国にとっても、「対岸の火事」ではない。発祥の地であるイギリスでは知る人が少ない「ニート」NEETとか、英語の辞書にもない「フリーター」という妙な言葉が広まってしまった日本だが、若者は総体におとなしい。彼らは現状に満足しているのだろうか。それとも冷めてしまっているのか。「物言わぬ若者」、「怒らない若者」は「静かな反乱」をしているのかもしれない。政治の責任の重みを改めて思う。

Reference

"A Tale of two France" The Economist, April 1st, 2006.

Note

NHKの『クローズアップ現代』が4月12日、「フランス:若者たちの反乱」と題して紹介をしていた。しかし、掘り下げが足りないし、放送されたときには現実は先に進んでしまっている。番組編成まで時間がかかるのだろうが、これではとてもインターネット時代に対抗できない。在仏の方々のブログの方が、はるかに迅速かつ多様な側面を伝えてくれた。あまりに多数あるのでサイト名まで記しきれないが、状況を理解するには十分な情報量であった。とりあえず感謝の念を記しておきたい。

フィリピンにまたクーデター騒ぎが起きている。アロヨ大統領は2月24日、国家非常事態宣言を発令した。政治的不安定はこの国の抱える最も深刻な病態である。

犠牲者が1000名を越えるといわれるフィリピン中部レイテ島に起きた大規模な地滑りは、未だ救援活動も本格化していない。その中でのクーデター事件、他の国の出来事とはいえ、なんともいいようがない。

フィリピンを対象とするひとつの調査にかかわっていることもあって、なんとか社会の安定を取り戻してほしいと願うばかりである。かつてはアジアの開発途上国の優等生とまでいわれた国であった。しかし、残念ながら今日その面影はどこにもない。

海外送金は増えたが

他方、フィリピン中央銀行の発表では、2005年にフィリピン人海外労働者が母国に送った外貨の増額は107億ドル(約1兆2600億円)と前年を25%上回ったと伝えている。雇用不足や低賃金を背景に海外への移住・就職を希望する人が増加、外貨送金がかろうじて国内経済を支えている。

2005年に新規契約あるいは契約更新して出国したフィリピン人労働者は同国の労働者輸出機関ともいうべき海外雇用庁(POEA)によると、98万1677人で前年比5%増加とのことである。 他に資源がないから人を輸出するのだ、フィリピンの労働者は評判が良いから需要はいくらでもあると当然のごとくに主張する同国政府関係者には、他の道もあるのではないかといいたくなる。

移民立国の難しさ

こうした風土が根付いてしまうと、労働者の方も自国で働くことは最初から念頭になく、海外出稼ぎを前提として、教育や職業機会を選択している。この国特有の明るさがわずかな救いだが、やはり政策の方向が間違っているのではないだろうか。 移民の送金に頼って立国、経済発展をした例はきわめて少ない。出稼ぎの期間が長引くほど、家族離散 diaspora の悲劇も増える。

政治の不安定は、海外からの投資もためらわせる。一度は企業化しても社会の不安定に見切りをつけて、撤退してしまう企業が多い。国内に安定した雇用機会が生まれないので、労働者も海外に出てしまうという悪循環から抜け出ることができない。

美しい島々、逆境でも明るさを失わない人々が、かろうじてこの国を支えている。政治の安定化と経済政策の見直しは、為政者が根本から考えねばならない課題である。

これは元来は失業率とインフレ率を加算したものである。別に公式に認められた統計指標ではなく、ひとつの簡単な目安としてアメリカの経済学者アーサー・オークンが1970年代の第一次石油危機後の状況を示すのに紹介したものであった。当時は失業とインフレが併存し急増していたので都合がよかった。そして、カーター大統領がしばしば引用してよく知られるようになった。

今回紹介するのは、メリル・リンチのエコノミストが、この「ミザリー指数」に少し手を加えたものである。失業率とインフレ率に加えて、利子率と予算および経常収支差を加えた上で、そこからGDP成長率を差し引くという内容である。いいかえると、この指標は今日経済がどのくらい明るく感じられるかということに加えて、予算と経常収支差を加えることで、その国が今後どれだけ明るさを維持できるかという視点を加えている。たとえば、大きな予算収支のマイナスは将来における増税の可能性を暗示すると考えられる。

アメリカについてこの指標をみると、G7諸国の中でも巨額な赤字の故に、高い数値になっている。過去10年間についてみると、アメリカは指数が悪化した唯一の国である。その他の国はEUを含めて、かなりの改善が見られる。 ここに挙げられた諸国の間で最も顕著な改善を見せているのはカナダである。アメリカと地続きの隣国だが、経常収支と予算ともに黒字である。

日本は判断の難しい存在である。10年以上の停滞の後、1994年の水準に戻っているような印象だが、日本だけがデフレを悪い要素でなく、良い要素と考えている。 少なくもそう考える人々が多い。指標が示す数値自体は、悪くはないのだが、国民の間に存在する将来へのさまざまな不安感は、世論調査などを見ても他国よりもはるかに大きい。目先の事態を糊塗するだけで、将来の構想を示し得ない政治の責任というべきだろうか。

Reference

* 'Les misérables' The Economist January 14th 2006

アジア諸国における経済成長と雇用の伸びの相対比(%)

成長すれども、仕事がない

BRICs (Brazil, Russia, India and China)という新語の中に、インド、中国とが含まれているように、アジアの高成長は世界の注目の的である。しかし、成長がそれに見合った仕事の機会を生み出すかというと、どうもそうではないらしい。

最近、経済誌 The Economist が短い記事だが、アジア諸国は今後も高い経済成長が見込まれるが、それに対応するほどの雇用機会は生まれないと述べている。アメリカ、ヨーロッパ、日本などの先進諸国では失業は重要な政策課題だが、アジアのその他の国では失業は通常、「問題」であるとは考えられていない。失業以上に「問題」なのは、貧困なのである。人々は生きるために、あるかぎりの仕事に就いている。 先進国では誰もやらない仕事も、貧困の前には皆が奪い合う仕事となる。

誰もが働く

アジア諸国では、成人のほとんどと多数の子供までもが可能な限りさまざまな仕事に就いて働いている。その多くは農民として、そして近年では都市で働く一時的労働者でである。北京で働く建設労働者は、ほとんど北京市民ではないといわれ驚いたことがあった。

アジア諸国は一般に成長率が高いので、毎年多くの雇用機会を創り出してきた。しかし、多くのアジア諸国は、仕事の機会を創出する以上に仕事を求める人を生んでいることが分かってきた。1999年以降、多くの国でこうした状況が生まれている。その結果、ILOによるとアジア太平洋地域では約7400万人、労働力の4.4%近くが失業している。この数値には潜在的失業者は含まれていない。論拠となったアジア開銀の報告書では、パキスタンの5分の1、ネパールの4分の1、バングラデッシュの3分の一がそうした状態である。ヴェトナムでは農村部の56%近くが潜在失業者といわれている。

大きな労働力の伸び

アジアでは相対的に若い人口がまだ多く、労働力人口の伸びも大きい。アジア開銀によると、中国の労働力は2015年までに7%増える。インドネシアは14%、パキスタンは30%、アフガニスタンは43%である。女性の参入が増えると、さらに数は増える。 多くのアジア諸国では、15-24歳層は労働力の5分の1を構成する。しかし、彼らは失業者の半分を占める。たとえば、スリランカでは若い労働者の方が、年配者よりもはるかに失業率が高い。 こうした問題が生まれる背景にはなにがあるのだろうか。

アジア諸国に浸透する資本集約的産業

アジアの成長は、それに見合った仕事の機会をつくり出していないとアジア開銀の報告書は指摘している。中国やインドなどを含むアジア諸国では、賃金コストが相対的に安いので、資本集約的仕事より労働集約的仕事が増えるはずではないかと思われるかもしれない。しかし、現代の、とりわけ輸出志向型の企業は、最新の技術を導入する傾向がある。 中国でも90年代以降、生産物単位当たりの労働投入量も低下している。最低限度の農業と都市の単純サービス労働だけが労働集約的である。

アジアの成長を牽引している産業は、労働集約的ではなくなっている。成長は歓迎すべきだとしても、失業者の顕在化にアジア諸国は悩むことになる。 その結果は、海外出稼ぎ、移民労働のあり方にもかかわっている。アジアの労働供給圧力は当面弱まることはないだろう。

Reference

The Jobless boom, The economist, January 14th 2005

「山の彼方の空遠く、幸い住むと人のいう・・・・・」

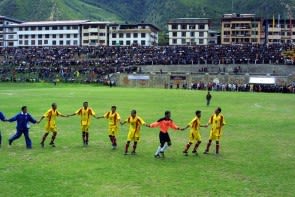

たまたま見たBS1テレビで、「もうひとつのファイナル」The Other Final という感動的な映画に出会った。2002年6月30日、あのFIFAワールドカップの決勝戦が横浜で行われた当日、アジアのブータンで世界の最下位を決める試合が行われた。アジアの小国ブータンとカリブ海の火山島であるモントセラトの対戦であった。FIFAランキングではブータンは202位、モントセラトは203位にランクされていた。寡聞にして、こうした試合が行われたことも、その記録がこれほどすばらしい形で残されたことも知らなかった。

日本で行われた決勝戦は、見応えのあるものであったが、見ようによってはスポーツのグローバリゼーションの一大商業的ページェントといってもよいものであった。他方、「もうひとつのファイナル」はスポーツの純粋さ、あるべき姿という点では、はるかに感動的なものであった。試合に投入された金額でも、精神的純粋さ・感動度という点でも、両極に対していたかもしれないと思われるほど異なっていた。この番組を見ながら、現代社会における「富」と「幸せ」の問題を再度考えてしまった。

総国民幸福度GNH

「もうひとつのファイナル」の舞台となったブータンは、この難問を提示した国であった。ブータンの現在の王であるワンチュク Jigme Singye Wangchuk は、国民の幸福度を測る尺度として、GNP(Gross National Products: 総国民生産物)とは異なるGNH(Gross National Happiness、総国民幸福度)を提示した人物であった。

時に、あの文明から遠く離れ、秘境ともいわれた「シャングリラ」にもたとえられるこの国は、人口が推定90万人くらいの小国である。中国とインドという大国の間に押しつぶされるように存在し、1949年以来、インド寄りの政策方向をとっている。1999年まではテレビもなく、人々は伝統衣装をまとっている。 現在の王は1972年に王位を継承し、今日にいたっている。即位の時にも GNHを重視する方向で進むことを明らかにしている。

科学では測れないGNH

ブータンの指導者たちはこの尺度が「科学化」されて具体的数値として測定されるという方向には懐疑的であった。しかし、こうした思いとは異なり、国連開発プログラムの人的開発指数 human development index などの形で「幸福度」を測ろうという試みがすでに具体化し、進行してきた。ちなみにこの指数では、ブータンは177カ国中で134位である。

しかし、グローバル化の波はこの秘境にも例外なく押し寄せている。2003年にはケータイも入ってきた。交通信号が設置されるのも時間の問題となった。まだ、ハイウエイは文字通り1車線である。しかし、インターネットはこの国も例外にはさせていない。人々は日々せわしなくなり、物財を追い求めるようになっている。

ノスタルジャの尺度か

Gross National Happinessは、所詮ノスタルジャの表現にすぎないのだろうか。近代化によって失われるかもしれないことについての警告信号なのだろうか。 ブータンに住む人はいう。「10年前に設置された電灯は煙ったいケロシンランプよりずっといい。泥道の山を歩くよりバスはずっといい・・・・・・」*。

Reference

The Other Final: Bhutan v. Montserrat

映画 オフィシャル・サイト HP

http://www.theotherfinal.jp/

*

'The pursuit of happiness', The Economist December 18th 2004

本ブログの中の関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/d/20051226

「貧しさ」について

およそクリスマス・シーズンには、似合わない話題かもしれない。しかし、これは世界的に著名な経済誌 The Economist のクリスマス特集テーマ*である。実は、この雑誌は昨年の年末にもこのテーマを別の観点から取り上げている**。

ブログにもふさわしくない長く、重い内容をもった話である。 しかし、とりあげてみたいきっかけがあった。これもクリスマス・カードに関わる話題である***。

アメリカとアフリカで

今年の特集テーマでは、次のような二人が比較されている。短く述べると、バンクスさんはアメリカ、ケンタッキー州の東、アパラチアン山中に住んでいる。彼はかつては近くの鉱山会社で運転手として働いていた。しかし、25年ほど前に心臓病で会社を辞め、60歳代になった今は、貧困で身体障害のある高齢者に与えられる特別な社会保障給付を月521ドルもらって生活している。住んでいるのは古いトレラーの中である。アメリカ人が「貧乏な白人」と聞くと思い浮かべるのは、バンクスさんのような人である。なにしろアメリカの男子の中位(median)収入は月3400ドルくらいといわれるからだ。それでも、ぼろ車でも自動車がないと暮らせない社会である。自動車保険の料率は、大変生活に響く。

他方、カバンバさんは、アフリカ、コンゴの首都キンシャシャで大きな公立病院の救急部長をしている外科医である。これまで28年間、医師として過ごしてきたが、今の給料は月250ドルにしかすぎない。しかし、時間外に私的に患者を診察するなどで、なんとか600~700ドルくらいを稼ぎ出している。カバンバさんの収入に頼って同じ屋根の下で生きる家族は12人である。実はこの他に、彼の別居した妻と3人の息子が、公的扶助を申請して生きている。別居した方が公的扶助をもらえる可能性が高いと思うからであり、実際、彼女は隣のトレーラーに住んでいる。

これでも、カバンバさんはコンゴでは恵まれた地位にあると考えられている。カマンバ医師の600ドルの収入は、多くの人が食料を自給自足で暮らし、銀行の通帳などみたことがない人がほとんどの社会ではあこがれの水準である。といっても、カマンバ医師は、家にはなくとも、病院に水道があるのが仕事にとって大きな助けになると思っている。

富と幸せの間

バンクスさんとカマンバさんとどちらが幸せなのだろうか。わざわざ特集テーマにしておきながら、そこに答はない。当然なのかもしれない。「富める国の貧しい人」と「貧しい国の幸せな人」の違いはどこにあるのか。そう簡単には答は出ない。日本は富んでいるかもしれないが、幸せなのだろうか。

References

* 'The mountain man and the surgeon', The Economist December 24 th 2005-January 6th 2006.

** 'Making poverty history', The Economist December 18th 2004.

***

貧困撲滅に働く人たち

カナダ、オンタリオに住む友人からのクリスマス・カードに、三人の子供全部がどういう巡り合わせか(それもアメリカのあり方に批判的なのに)、二人はアフリカで貧困解消、HIV/AIDS撲滅のため、一人はインドネシアの津波被害の復興のために、アメリカとカナダ政府の国際機関の下で働いているという手紙がつけられていた。 アフリカで働く長女は、かつて日本で英語を教えていたこともあった。その後、ベトナムで活動しているのは知っていたが、アフリカに行っているとは、その行動力に脱帽した(ちなみに、このブログ写真の花々は、この子供たちの父親が仕事の傍ら身につけたノウハウで、丹誠込めて咲かせたものである)。

このブログで「頭脳流出」 brain drain問題にからめて、シンガポールなどの先進医療事情を紹介したことがあった*。その後、2005年12月2日BS1「地球街角アングル」は、この問題を直接、題材にとりあげた。人口が少ないという制約の下で、新たな発展の方向を模索してきたシンガポールは、そのひとつの突破口を医療分野に見出したようだ。

人口の少なさは制約ではない

自国の人口が少ないことはいかんともしがたいとして、自らは世界でも最高度の医療水準の供給国を目指し、顧客ともいうべき患者は、経済水準が近年急速に向上している中近東、インドネシア、マレーシアなどの近隣諸国を想定している。まさにグローバル化を前提としての政策設定である。 この国は自国を活性化し、発展させて行くための政策構想がきわめてしっかりしている。

シンガポールは医療立国の条件として、高度な技術、安全性、ケアの水準の高さを目指している。世界的に有名なホテルで知られるラッフルズ財団のラッフルズ・ホスピタルは2001年に設立された。そして、すでに患者の30%、3万人が外国人である。患者の国籍は100カ国を越える。

巧みな設定

シンガポールの先端医療は、設備の点では世界最高水準に達していると誇示している。医師の教育水準も高く、国立大学病院で徹底教育し、2年ごとに免許更新を義務付けている。 費用の点では、心臓手術などを受けるとさすがに数百万円もかかるが、患者は医療サービスの内容を信頼し、それなりに対応しているという。また中東諸国は近年、総体として豊かであり、シンガポールで治療を受けたいという患者も増加している。これについて、UAEの政府は医療費に加えて、月額70万円の補助をするという。治療、療養中は付き添いの家族が滞在する家賃なども月35万円もかかる。UAEなどからの患者はそれでもなんとかやっていけるという。うらやましい話である。

ラッフルズ・ホスピタルなどは、こうした外国人患者専用のスタッフもおり、チャンギ空港まで出迎える。 シンガポールのコー・ブーワン保健相は、すでに世界6位の医療大国であり、国全体としてみると外国人患者数は年23万人を越えているという。

日本が考えるべき方向

日本の医療制度改革の議論をみると、薬価や診療費の改定、医療費の負担増など、視野が国内に限られている感じがする。医療の対象とする人口を日本国内に限定する必要は少しもない。人口の減少自体は過度に恐れることはない。重要なことは少ない人材をいかに活用できるかにかかっている。日本がこれまで蓄積してきた高度な医療水準を活用、発展させ、世界が頼りとする「医療立国」の構築をすることは大きな意味を持つのではないか。外国人の看護士受け入れ問題もこうした視点からみると、新たな展開の道が見えてくる。人口減少で国力の減衰や活力の喪失が懸念されている時、グローバルな視点からの斬新な構想が必要になっている。

*本ブログ関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/4f23206fd5d4dba21c5c9bf96e98ec51

ナイキも90年代、児童労働に依存していた http://cbae.nmsu.edu/~dboje/nike/pakistan.html

同じ地球上に生まれながら貧困のどん底で暮らし、ほとんど人間らしい生活を送ることなく、働いている子供たちがいる。児童労働の悲劇は、前世紀で終わったわけではなく、現在でも絶えることがない。国連統計によると、世界には今日でも2億4600万人という想像を絶する数の子供たちが、学校へも行くこともできず、働いている。実に世界の子供の6人に1人である。

厳しい児童労働の世界

BBCのオリジナル版は「盗まれた子供時代」Stolen Childhood というやや分かりにくいタイトルがつけられた番組だが、映像が伝える子供たちの実態は痛々しい*。インドでは粉塵と騒音で辺りが良く見えないほどの砕石場で働く子供たちや、工場の機織機の前で一日13時間、休日なしに働く子供には、背骨や呼吸器の疾患が多い。厳しい労働に耐えられず逃げようとする子供を3-4時間鎖でつなぐということも行われている。

インドネシアやジャカルタでは、ごみの山に子供たちが集まり、塵芥の中から少しでも金目になるものを争って探している。不衛生で危険の多い環境で、病気やけがをする子供がいる。1980年代末に、マニラ郊外のスモーキー・マウンテンと呼ばれた地域に行ったことがあるが、筆舌しがたいすさまじい状況であった。

メキシコ・シティの児童売春婦の姿が映し出される。そうした子供たちの多くは病気や麻薬づけになっている。シンナーや麻薬で苦痛を癒そうとした結果でもある。一般社会から隔絶され、人身売買、麻薬密売などの闇組織に束縛されている。

メキシコ西部では、家族とたばこ畑に出稼ぎに行くウイチョル族の子供たちの有様が伝えられる。彼らは、英語、スペイン語も読めないため、雇い主のいいなりになり、危険な農薬とニコチン汚染の中で最低生活を送っている。一日中大きなたばこの葉を摘み、束にする。1束6円程度の仕事である。かれらを雇う地元の生産者の多くは、たばこ企業に借金を負っていることが多く、児童労働に頼って切り抜けようとしている。ひとにぎりの多国籍のたばこ会社だけが潤う構造になっている。 「ナイキ」のような世界的なブランド商品でも、1990年代にその生産コストの安さが児童労働など低賃金・劣悪労働に依存していることが問題になったこともある。

先進国にもある児童労働

児童労働は途上国の問題だけではない。先進国でも見られる状況である。メキシコ国境に近いアメリカ、テキサス州のなどの農場では多数の移民家族が働いている。綿花、スイカ、たまねぎなどを栽培している。移民の子供たちは家族や両親の手助けをして、農場で働いている。日々の労働に追われ、高校も卒業できない。農業労働者は最低賃金すらもらっていないことが多い。農薬、殺虫剤の広範な汚染の中で、1日10時間、週7日間働き続けている。

期待されるNPOの活動

農業労働者は差別され、搾取されている。毎年収穫の季節には多数の子供たちがかり出される。畑仕事が忙しすぎるため、高校まで進学しても中退するものが多い。こうした状況を改善するために、いくつかのNPO団体も活動している。たとえばブラジルその他のラテン・アメリカ諸国、アフリカなどで活動するMET( Motivation, Education, and Training)と呼ばれる移民の支援団体がある。METは農業労働者、児童労働者などに教育、職業機会を与える非営利団体であり、適切な進路指導をすることを目指している。METは移民の子供たちの多くに、収入の減少分を奨学金で補うよう努力している。しかし、METへの政府からの資金援助削減の可能性が生まれている。しわ寄せは子供たちに向けられることが多い。

国際金融機関に支配される国々

さらに、児童労働が見られる国々ではしばしば世界銀行やIMFなどの国際機関に経済を支配されている。かつて、このブログでジャマイカの例をとりあげたこともある。ケニアは世界銀行やIMF に経済を押さえ込まれた国である。為政者の横領などが財政事情を悪化させ、それを知りながら融資した国際社会の責任は大きい。今こうした国は国際機関への債務返済に苦しんでいる。

ケニアの国際労働権利基金の例が紹介されていた。世銀融資がもたらしたみじめな結果である。ケニアは世銀から融資を受けたことで、学費の国家助成がなくなり、親が学費を負担することになった。その結果、学校へ行けない子供たちが増え、就学率が低下した。子供たちはコーヒーや紅茶のプランテーションで働いている。年1400円の学費が払えなかったので学校を辞める子供たちがいる。2003年1月新大統領が就任、学費の個人負担をやめる政策に切り替え、160万人の子供が学校へ戻ることができた。しかし、学校の再建に当てる資金がない。

ケニアの主要な輸出品であるコーヒー豆の価格は過去30年間で最低の水準になっている。他方、ケニアの豆を原料にコーヒーを世界市場で売る多国籍企業は莫大な利益を得ている。原価の40倍になる末端価格がつけられている。

児童労働は南北問題にも深くかかわっている。 現状に対してなんとかしたいと思っても「公正貿易」Fair Trade label のついた商品を選択するくらいしか、対抗手段がない。債務は減ることがなく、状況の改善は見込めない。児童労働はなくなることなく、次なる貧困層を再生産するという悪循環が続いている。

最後の奴隷制度

2004年ノーベル平和賞を受賞したケニアの環境運動家ワーンガリ・マータイは、児童労働こそは最後の奴隷制度であるという。児童労働の背景にはしばしば親や本人がさまざまな債務を負わされているという実態がある。インドでは1776年に債務労働を禁止する法律を制定した。しかし、これまで1件も処罰の対象例がないという。 児童労働をこの世界から消滅させることは、想像以上に困難なことである。グローバル化の進展は、さまざまな分野で激しい価格競争の場を拡大している。まともな賃金を支払えない雇い主は、子供たちを酷使する。

教育こそ最大の救いの手

児童労働を根絶するには世界規模で多大な努力が必要である。時間はかかるが最も根源的な解決への道は、教育の充実である。こうした子供たちは義務教育すら受けられないことが多い。一日中働くばかりで苛酷な生活を強いられ、人格も歪んでしまう。 目立たないが、こうした子供たちを泥沼から救い出し、教育の機会を与える努力も行われている。

メキシコの「カーサ・アリアンサ」は、路上生活から救済団体の活動を行ってきた。親も失ってしまったような子供たちに暖かい生活と食事を供与し、年9000人を救済してきた。こうした施設に行くか否かは強制ではなく、あくまで本人の意思に任されている。厳しい労働で痛み、傷ついた子供にとって、こうした場所はなによりも大きな癒しの場となろう。人間らしい生活を「盗まれてしまった」子供たちにとって、得がたい機会なのだ。

1999年以来、144国が児童労働を禁止している・・・・・・・

Source

*世界の児童労働を扱ったドキュメンタリー映画(Stolen Childhood, BBCライブラリー、ガレン・フィルムズ 2004年制作、邦訳タイトルは「貧困と闘う子供労働者たち~僕たちも学びたい」)。11月9日(水)21:10~22:00NHK衛星第一NHK「BS世界のドキュメンタリー」

児童労働の現状については次を参照。

http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/indepth/child_labor/child_labor/index.asp?article=migrant

**例えばスポーツ用品メーカーのナイキは、1990年代後半にベトナムの下請け工場での児童労働が発覚し、大きな社会問題となった。児童労働や強制労働の問題は、ナイキばかりではなく、アパレルや部品組み立てなど労働集約的な産業の構造的問題であるという認識が欧米で広がった。現在では、多くの多国籍企業が途上国での公正な労働条件を調達基準に組み入れ、現地でのモニタリングを含めたマネジメントに取り組み始めている。しかし、下請け段階にまでは、到底目が届かない。

*** このブログ内の関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/f3271a5f21bc7ba1c5cd08b8d7338429

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/af7895a955aa12be6119c1313c853151

フランスの「郊外」暴動はようやく沈静化したようだ。フランス政府も事の重大さに気づき、いくつかの対策を打ち出した。しかし、これらの対応がなんらかの目に見えた効果を生むまでには相当な時間がかかるだろう。他方、極東の国日本ではマスコミなどの受け取り方も、文字通り「対岸の火事」としか見ていないようだ。日本の若者や地域荒廃の問題と、決して無関係とは思えないのだが、メディアはほとんど通り一遍の言及しかしていない。

映画の伝える若者像

NHKの「クローズアップ現代」(2005年10月21日)は、この点に応えようとしたのか、今年のカンヌ映画祭で(1999年の「ロゼッタ」Rosetta に続き)作品「ある子供」 L'Enfantで、二回目の「黄金の樹」賞 European Palme d'Or を受賞したベルギー人映画監督ジャン・ピエール、リュック・ダルデンヌ兄弟 Jean-Pierre and Luc Dardenne とキャスターの国谷裕子さんのインタビューを構成していた。

フランスの暴動の根底にあるものは、若者の仕事の機会がないことにあるという視角である。短い時間に編集したのだから、そうした理解についてあえて異論はとなえない。番組では、この兄弟監督の二つの映画から、社会から排除された若者、将来に希望が見出せない若者の姿を映し出す。ひとつは教育や資格のない者は雇用しないというグローバル・資本主義的競争にさらされ、見捨てられたように、ほとんどなすすべのない若者の姿である。監督が生まれ育ったベルギー南部、鉄工業の町、スランを舞台としている。

社会の底辺に生きる若者

スランの失業率は26%という高率である。仕事にありつけない若者は、アルコールや麻薬に依存して過ごす。映画はこうした社会の底辺に生きる若者の姿を映し出す。ベルギー・ワッフルの下ごしらえという仕事をしながら、他人を裏切っても仕事をとるという希望のない若者を描く。

他方、カンヌ映画祭で受賞した「ある子供」では、仕事がなく、20歳の青年が引ったくりを繰り返している姿、カップルだが生活に困り、自分の子供を売りに出す若い夫のイメージが映し出される。 監督は倫理的規範が失われ、荒廃した社会の底辺で漂っている子供たち、かろうじて毎日をしのいでいる子供たちを映像化したいようだ。

迫力に欠ける結論

住む家さえなく、人間らしい感情さえ失っていた子供が、わずかな希望を見出し、再起する姿には救われるものがあるが、結論としてははなはだ弱い。こうした状況を生み出す問題の根源にもう一段踏み込むべきだった(番組の構成も焦点が定まらず、迫力に欠けた)。

確かに、友達ができることで、自立できる若者もいるだろうが、それで現代社会が抱えているこの難題を解決できるとはとても思えない。より体系的・組織的取り組みが必要なことは、ほとんど明らかではないか。そこには家庭基盤、教育、地域、社会倫理など、多くの次元が包括されねばならないだろう。

フランスの暴動を見ても、放火され、炎上した車の数は9千台強に達したが、幸い死傷者の数はこの規模の暴動にしては少なかった。暴動の対象が見えざる「社会の壁」に向けられ、政治家や警察などに直接向けられたものではなかったからだろう。この「社会の壁」の破壊のために、いかなることがなしうるかが、暴動が提起した課題である。

下北沢の若者との対話

番組では、若者の街といわれる東京、下北沢を訪れた両監督と若者や親たちとの対話などから、孤独な若者に必要なのは出会いであり、人間は価値のある存在であり、ひとりぼっちではないことを説く。そして、今の若者には反逆心が足りない。不満を持っているだけでは駄目、世の中を変えねばならないとする。 別に反対するわけではないが、かなり短絡的な結論と感じないわけには行かない。

世の中はそれほど簡単に変えられるわけではない。「こんな世の中変えなければ」という熱い思いは必要であるし、若者にかぎらず大人にも必要なものでもある。

監督が思い浮かべる荒廃したベルギー、スランの若者と下北沢の若者では、かなり異なった次元もあるし、短時間の訪問では見えない部分もあるはずだ。

ひとつの大切な点は、遠回りではあるが、大人たちが次の世代へしっかりと、熟練・技能、そしてモラルや芸術、人間としての行き方を確実に伝承させてゆくことだろう。そのために、家庭、学校、そして映画も大きな役割を果たすことを信じたい。

Reference

映画の背景については次のブログ参照

http://www.cineuropa.org/ffocusarticle.aspx?lang=en&treeID=1060&documentID=54683

http://cinema.translocal.jp/2005-09.html#2005-09-01_1

「青い鳥を求めて」

今日の先進諸国はさまざまな問題を抱えるが、共通している重要課題は、雇用、年金、医療などを包含する社会保障改革である。グローバル化が進行する過程で、所得格差、貧富の拡大、失業率の上昇、少子高齢化の進行など、困難な問題が山積している。各国はそれぞれの置かれた立場で、新たな社会モデルの構想と確立に懸命である。

最近のThe Economistが、EU諸国の社会保障システムの特徴について簡単ではあるが、論評している*。日本の今後を考える上でも参考になると思われるので、これを素材にして、主要国の特徴がどう捉えられているか、紹介してみよう。

「ヨーロッパ社会モデル」は存在するか

10月末にイギリスのハンプトン・コートで行われるEU指導者の会議でも、EUの社会モデルとしていかなる方向を求めるかという課題が議論の俎上にのぼる。EUは外部からみると、ひとつの統一された同質の地域共同体であり、社会保障などについても「ヨーロッパ社会モデル」とでもいうべき単一の方向性のあるモデルが存在するかのようにみえる。

日本のメディアなどの議論でも、ともすれば、単純化されすぎた理解が横行している。それによると、ともすると、EUでは働いていようがいまいが、国民に居心地のよい生活上の標準を保障する暖かい保障の毛布が準備されているかに思われる。しかし、現実に立ち入って見ると、それは過大評価であって、EUの内部では国別、地域別のコントラストは、類似点とともにきわめて大きい。政治的、言語上、そして食文化上の多様性がみられるように、彼らの国民的飲み物と同じくらい多様な社会政策の形態がある。それをあえて、類型化すると次のようになる。

大陸(フランス・ドイツ)モデル

最もよく知られたブランドは、フランス、ドイツおよびいくつかの隣接国が目指している「大陸モデル」である。かれらのシステムは、寛大な失業手当と年金給付が特徴である。法律で企業が労働者を解雇する権限を制限している。そして、所得再分配のために多額の資金を投入している。その結果、あくまで相対的な比較ではあるが貧困は少なく、所得差は圧縮される。 ドイツでは労働組合は衰退しながらも、依然として強力である。労働組合は監査役会において企業経営に重要な役割を果たしている。

これは、The Economistのたとえによると、社会政策のシャンパンである:味は良いし、贅沢だが、銀行(財政)を破産させる。

地中海モデル

このモデルは、イタリア、スペイン、ギリシャなどで好まれている政策である。スペインとギリシャでは労働者の解雇については手厚い保護がある。実際、これらの国での雇用保障法は北の国のそれよりも厳しい。しかし、地中海地域の失業給付は、少なくも最近まではあまり良くなかった。国ではなく家族が苦境に対する緩衝材になっていた。これらの国では、不平等を減少させるために租税を手段としてあまり使わない。

このシステムは、さまざまな種類・色合いのグラッパ(イタリアの酒)やウーゾ(ギリシャの酒)のようなものだ。地元の人は好むが、外の人は飲むのをためらう。そして飲みすぎると命にかかわる。

北欧・オランダ・モデル

地中海モデルのような多様な色合いはないが、北欧諸国とオランダは別の社会的保護を準備している。彼らのシステムはアカヴィット(北欧の強い蒸留酒)のようだ。胸が温まり、元気づけられる。 このシステムは、多くの金を貧困減少のために費やし、人々が仕事を得ることを助けるため労働市場に介入する。しかし、これらの国は、プロテスタントの勤労倫理を保持している。いいかえると、国家は人々が仕事につくのを助ける。しかし、その後は自力で可能なかぎり働かねばならない。

失業手当は手厚いが、雇用保護はきわめて弱い。この点で、北欧諸国は地中海型の反対である。地中海型は仕事に就いている人に焦点を当てる。北欧型はかなりの失業手当を準備しているが、解雇については制限が少ない。発泡酒型のフランス・ドイツ型は失業給付および雇用保障の点では「寛大」である。

アングロ・サクソン・モデル

そして、大陸から離れた英語圏のイギリスとアイルランドはどうだろうか(広い意味では、アメリカも含まれる)。イギリス型は大陸および地中海型と比較して雇用保障は弱いことは確かである。そして、再配分税も北欧諸国と比較して低い(貧困率は高い)。しかし、北欧諸国と同様に、ジョッブ・センターなどの機能に多額な資金を投入している。北欧の水準ほどではないが、かなり寛大な失業手当を給付する。この点で、もっと失業手当が少ないアメリカ型とも異なる。

アングロ・サクソンモデルはビールのようだ:ファンシーではない、人によっては苦すぎる。しかし、安いのであなたのニーズを満たすには手軽な方法だ。

社会的厚生についてのヨーロッパの議論は、しばしば冷たい心のアングロ・アメリカン・タイプに対して、暖かくファジーな大陸ヨーロッパタイプに二分して話題にされる。 しかし、これはカリカチュアにすぎない。それもヨーロッパ諸国の間に、アメリカ型は現状status quo に対する代替物であり、「改革」は「われわれの福祉国家を廃止する」 命令であるとの幻想を創りだしてしまう害が大きい。もちろん、ヨーロッパは外の世界への調整が必要である。しかし、一部は隣国とノートを取り交わし、それらから学ぶことで対応できるところがある。

甘みが苦味に変わる時

こうした議論の中で、ブラッセル大学のアンドレ・サピル Andre Sapirが指摘するように、EUの難題は地中海および大陸諸国に集中している。それらは北欧型やアングロ・サクソン型と比較して重い負担を負っている(公的負債は国民所得の比率で倍くらい)。彼らの雇用率は低く、労働時間も短い(フランスとドイツは北欧よりも労働時間が年間150時間短く、アングロ・サクソン諸国より250時間短い)。グローバリゼーションへの反感も強い。

フランスやイタリアが社会哲学や酒の飲み方について、オランダやスエーデン型に方向を変えることはありそうにない。しかし、今後数年を見通すと、採用・解雇法への過大な依存(経済変化の時には大変になる)を減らし、仕事に就く報酬を減らすことについては、ヨーロッパの落伍者になる可能性はある。

ヨーロッパ・モデルは死んでいない。しかし、その多様さのいくつかは、次第に高くついて購入できなくなっている。そして他の酒と同様に、正直な労働倫理を破壊しそうである.

日本はどこに

ところで、大変気になるのは、こうした国際比較の議論にヨーロッパ諸国やアメリカは登場してくるが、アジアの諸国を含めて、日本はほとんど出てこない。1980年代までは、日本モデルは多くの注目を集めてきた。もっとも、それは企業の良好なパフォーマンスを基軸にしたものであったが。

1990年代以降、日本は失敗例とされても、ほとんど注目を集めなくなった。「日本酒」はもう飲まれないのだろうか。 日本はこれらの対抗モデルに対して、存在を主張できるのだろうか。包括的な政策パッケージとして、特徴があるとしたら、それはどこにあるのか。

今開かれている参議院予算委員会でも郵政民営化問題は議論が続いているが、雇用、年金、医療改革などについて、「社会保障モデル」としての包括的な構図は、国民にほとんど見えていない。「小さな政府」v「大きな政府」の議論も、言葉だけが上滑りして、全体像は把握しがたい。小泉首相はいずれ具体的な指標、基準を示したいと答弁したが、与野党ともに、国民に対してより明確な「社会モデル」構想の提示と説明をすべきではないか。

Reference

*Charlemagne: Choose your poinson, The Economist October 1st 2005.

今年前半の世界の貿易業界で最大の注目を集めたのは、1月から実施された輸入制限措置の撤廃をめぐる動きであった。急増した繊維製品輸入に対応が遅れがちであったEUと中国の貿易交渉がやっと妥結した。EUは問題先延ばしで一息ついたが、すぐに次の対応を迫られることは目に見えている。

あっという間に増えた中国製品

国内に繊維産業を抱えるフランスやイタリアなどの圧力を受け、EUは6月に中国から年間の輸出数量を一定枠に抑える措置を取りつけた。しかし、7月から8月にかけてセーターやスラックスなどは、早くも今年の上限枠を突破し、8千万点の中国製品が税関で山積みという状況が生まれてしまった。

「駆け込み受注」の増加

この背景にはいくつかの理由があるが、特に衣料品の調達先を南欧や北アフリカにしていた小売業は、価格の安い中国に切り替えたが、EUの輸入規制に驚き、発注を積み増すという駆け込み受注が増加した。

EU南北の対立

中国製品をめぐってはEU内部に利害の対立がある。北欧、オランダ、ドイツなどは保護主義的な手段を放棄して、輸入再開を要請してきた。他方、フランス、イタリア、スペインなどの繊維産業は、今年超過分の輸入を認めるならば来年の数量枠の前倒し使用に振り替えるべきだと訴えた。

難しいEUの立場

こうしたEUの内部事情を考慮し、9月5日の新協定は玉虫色の決着となった。すなわち、今年の超過分の半分は無条件で輸入を認め、残った半分は2006年の枠を前倒しで使うという妥協である。これは、問題を先送りしただけで本質的解決には程遠い。中国製品が再び増加する懸念は強い。 セーフガードが使えるのは08年末まである。残り3年の間にEU繊維産業が有効な対応をなしうるか、大変疑問である。

EU委員会の不手際

今回の繊維貿易問題で、EU委員会は6月11日の協定署名と7月12日の規制の発表との間の1ヶ月の処理を誤ったことで批判を受けた。この間に駆け込み輸入が急増したからである。各国政府もこれだけのライセンスを供与したことで責任がある。最終責任を誰が負うか、あいまいさが残った。結果として、EUは中国に頼み込むという権威を失墜する方策をとらざるをえなかった。

生き残りにかける各国

他方、アメリカでは、輸入規制などの手段では限界があるとして、中国元の大幅切り上げを求める動きがさらに強まっている。日本のように中国、東南アジア諸国へ生産を移転してしまった国もあるが、中国元がさらに切り上げられるとなると、さらに対応が必要となる。

グローバル化の荒波の中で、カンボディア、インドネシア、タイ、ヴェトナムなどのアジアの生産国々も、生存をかけて必死の努力をしている。カンボディアのように、中国と生産費だけで競争することを避け、労働基準を厳しくして中国のような苦汗産業ではないとの新たな評判を生み出そうとしている国もある。タイのように、「タイ・ブランド」の確立に躍起となっている国もある。押し寄せるグローバル化の荒波の中で生存をかける各国の対応は、いよいよ「待ったなし」の段階へ入った。

Reference

"A stich in time" The Economist September 10th 2005

中国繊維製品の多くは、EUと中国政府が6月に暫定合意したばかりの数量上限をオーバーしており、国境で差し止められている。小売商の側からすれば、秋物商品はすでに発注したものであり、今になって差し止められては商品棚が空のままで、小さい店はつぶれてしまうとヨーロッパ委員会に強く抗議している。確かに、業界団体が言うように、支払いなどもすでに済んでいる商品も多いようだ。

ここオックスフォードの衣料製品を扱う店をみても、品揃えが不足している印象を受ける。商品の生産地をみても、中国、スリランカなどの表示が目立つ。しかし、品数は少ない。

ヨーロッパ委員会としても、難しい立場だが中国製品をなんとか受け入れざるをえない羽目になっている。

他方、フランス、スペイン、イタリアなどの伝統的な繊維・ファッション産業を抱えるところは、自国産業の保護のためにも流入阻止を訴えており、どこで妥協するか予断を許さない。時間の経過は早く、来年の契約期が迫っており、関係者は対応に忙しい。

ヨーロッパは繊維産業の要請も強く、アメリカと同様に中国に2008年までは自主規制を望んでおり、完全自由化を押し戻して、少しでも先にしたいと考えている。こうした抵抗がいかなる結果を生むか、理論的には結論は出ているものの、現実の世界においては難題が多い。

Reference

The Economist August 27th 2005

「ジャマイカ:生活と負債」 輸出特区、衣服工場で働く労働者

ジャマイカのイメージは

ジャマイカと聞いて思い浮かべるイメージはなんだろうか。カリブ海の楽園、美しい海岸と山々、レゲエ、ブルーマウンテン、ボーキサイトなど・・・・・。どれもそのとおりである。近年は日本からの旅行者も増え、新婚旅行の候補地に選ぶ人もいる。外側からみたジャマイカは実に美しい。確かに地上の楽園であるかに見える。しかし、この映画『ジャマイカ 楽園の真実』Life and Debtが描き出した現実は、そうしたイメージは、この国の一面でしかないことをわれわれの前に鋭く突きつける。

経済的に自立するには、IMFなどの国際機関からの融資などに依存しなければやってゆけない国の現実、そしてそのために課せられる重荷がどれほど厳しい対応を人々に迫るものか。経済のグローバリゼーションがこの小国をいかに痛めつけているか。この映画は楽園の裏側をまざまざとわれわれの前に映し出す。そして、その現実は第三世界の国々の多くにみられる実態でもあるのだ。

石油危機とIBAの成立

ジャマイカは1962年にイギリスからの独立を果たした。そして、希望に満ちた未来に出発するはずであった。しかし、出発点から苦難の道であった。1980年代初め、前マンレイ首相(人民国家党)の政権時に、多国籍企業の研究に関連して、ジャマイカの政治経済に関する一連の調査に携わったことがあった。国際金融機関や多国籍企業の押しつける難題と闘いながら、自立を図ろうとする心意気に感動もした。今回のグローバリゼーションの影響がもたらしたものとは、少し違った意味で大きな衝撃を受けた。マンレイ首相は1987年に没したが、映画でも政権成立直後にIMFと融資契約をしたのは政治的人生で最大のトラウマであったと回顧している。

第一次石油危機後のOPECの成立は、天然資源を唯一の頼りに自立発展を図りたいと考える第三世界の国々に希望を与える動きであった。外国企業に自国の天然資源の採掘権を与えたが、その結果としての利益は、ほとんど自国のものとはならないで、貧困のままに取り残される第3世界が自立を目指す初めての組織的戦略であった。ある調査団の一員として、成立したばかりのOPEC本部を訪れた時、それが街中の商業ビルの2階の一隅であったことに、ある種の感動を受けた。

これに触発されて、1974年には世界のボーキサイト産出国が国際ボーキサイト協会(Internatiaonal Bauxite Association: IBA)を設立し、その本部はジャマイカに置かれた。とりわけ、当時はこの国唯一の競争力の源泉になりうるコーヒーやボーキサイトなどの天然資源を、欧米の多国籍企業に支配されることによって生きて行かざるをえない小国の実態が強く私の頭脳に焼きついていた。その制約から少しでも離脱しようと、マンレー首相は多国籍企業や先進国政府などを相手に精力的に活動した。

その後しばらく、仕事での関心対象も変わり、ジャマイカについてさらに立ち入ることはなかった。しかし、この映画によって、再びジャマイカに代表される第三世界がかかえる深刻な課題に、以前に増して再び大きな衝撃をうけた。

『ジャマイカ 楽園の真実』は、ジャメイカ・キンケイド*の多くの賞を受賞したノンフィクション、『小さな場所』(平凡社)のテキストを引用しながら、アメリカ及び欧米諸外国の経済政策によって、日々の生存のための手立てを限られてしまったジャマイカ人たちの状況に焦点を当て、その実態を迫真力をもって描き出している。

アメリカ・国際機関に依存する現実

映画は、旅行者たちが島に到着するところから始まる。美しい光景の前に流れるキンケイドのテキストの詩的な字幕は、次第にただならぬ切迫感を伝えてくる。絵のような美しさの裏面に隠されたこの国の植民地としての過去の遺産から、現在の経済的な困難までを見事に理解させる。たとえば、旅行者の食べるおいしい食事の素材は、ほとんどがマイアミから運ばれてきている現実など・・・。衝撃的事実が紹介される。食料まで、北米市場によって支配されているのだ。

前首相のマイケル・マンレイが独立後のスピーチで、IMFを非難する記録映像が紹介される。「ジャマイカ政府は、私たちが自分たちの国でなにをなすべきかを指図する誰をも、またなにをも受け入れないだろう。なにより、私たちは売り物ではないのだ。」

マンレイ首相の苦悩

マイケル・マンレイは、IMFとは無関係に1976年に首相に選出された。1977年、ほかに現実的な経済的独立のための選択肢がなかったため、彼は最初の融資契約をIMFから取り付けざるを得なかった。マンレイは長期の融資返済を希望したが認められず、短期融資を強いられ、高金利と「構造調整政策」という厳しい足かせを課せられた。現在、ジャマイカは海外の融資機関の中でも、IMF、世界銀行、及び米州開発銀行(IDB)に、450億ドルもの負債を負っている。これらの負債は、かつては有意義な発展を約束するはずのものだった。しかし25年近い年月が経過した今日、現実には利子を支払うに見合うはずの外貨と、それに付随して課せられた構造調整政策は、とてつもなく大きな数のジャマイカ人にマイナスの影響を与えている。

ジャマイカは、歳入よりも多くの増え続ける負債を支払い続けているのだ。そしてもしIMFなどの査定基準に達しなければ、再交渉の際に要求される構造調整政策はさらに厳しくなる。支払いとのバランスを取るため、通貨切り下げ(これは外貨のコストを上げる)、高金利(貸方のコストを上げる)、賃金のガイドライン(地元の労働賃金を見事に低下させる)が定められた。

IMFは金利の引き上げと政府支出の削減が、財源を国内消費によるよりも個人投資によるものに変化させるだろうと想定した。それどころか、賃金を低く抑えることが、雇用の増大と生産の増加につながるだろうと考えたのだ。実態を十分理解していないIMFスタッフの得意げな話。しかし、現実に展開した失業の増加、汚職の蔓延、高文盲率、暴力の増加、食品価格の高騰、病院施設の荒廃、貧富の差の増大などは、今日の経済危機のほんの一面に過ぎない。

グローバル化の中で

自由貿易地域(フリーゾーン)では、法定最低賃金の週30U.S.ドル(1200―1500ジャマイカドル)で、週に6日アメリカ企業のために縫製をする労働者たちがいる(冒頭の画像)。キングストン港には、外資の衣料会社が安い賃貸料で借りられる厳重警備の工場が立ち並んでいる。こういった工場には、外資企業が素材の船荷を関税なしで運び込め、加工し、ただちに海外の市場に輸出できるという特典もつけられている。そして、1万人を超える女性たちが、外資企業のために標準以下の労働条件で働いている。

ジャマイカ政府は雇用の確保のため、自由貿易地域では労働組合の結成ができないという条項に同意をした。かつて、賃金の引き上げと労働条件の改善のために立ち上がった女性たちは解雇され、その名をブラック・リストに記載されて、二度と働けなくなってしまった。

バナナ業界の実態

『ジャマイカ 楽園の真実』は、ロメ協定によってジャマイカがイギリスから特恵措置を受けていたバナナ業界についても触れる。協定では、年間10万5千トンまでの果物をイギリスが無税で輸入できるようになっていた。アメリカがWTOに提訴し、アメリカ政府はロメ協定の割り当てを廃止し、ジャマイカに対して中央アメリカや南アメリカの生産者、特に「チキータ」や「ドール」などのアメリカ資本の会社と競争することを要求してきた。

中央アメリカは労働力が安いことが特徴で、栽培条件でこれほど効率よくバナナを大量生産できるところはない。ジャマイカのバナナの総生産量は、中央アメリカの一農場で生産できる量だ。バナナはジャマイカの総輸出品の8パーセントに当たる2,300万U.S.ドルをジャマイカにもたらす。しかし、ジャマイカのバナナ業界は、中央アメリカからのバナナの価格に対抗できないだろう。すでに、小規模だったジャマイカのバナナ生産者は、45,000人から3,000人までに縮小している。

他に依存せざるを得ない国

ジャマイカの人々が自分たちの生活に重大な影響を与える決定に参加できないことも明らかにされてゆく。IMFや世界銀行の提案は、市場規制の撤廃だ。このような政策は、第三世界経済をグローバル・マーケットに参入させることによって、恩恵を与えることができると考えられている。しかし実際には、北半球の商業銀行や多国籍企業が多大な利益を得ている。ジャマイカに象徴される国々の人々の生活には、改善される道が見えていない。

『楽園の真実』は生き残りに賭ける人々の知恵とたくましさに捧げられたものであると同時に、なによりもアメリカや欧米の観客たちに、このような政策が与える影響を知らせることを目的として制作されたといわれる。この映画のサントラで流れる、レゲエの歌詞には、労働者達の嘆き、憤り、そして生きざまが込められている。

"貧困が貧しい者を破滅させる"

"名声のために働くのはよせ"

"革命の時が迫っている"、

"運命は俺たちのものだ"

女性監督のステファニー・ブラックは、1990年長編ドキュメンタリー「H-2 Worker」(日本未公開)を製作。サンダンス映画祭最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した。この映画は、H-2ビザ(米国での一定の期間内での仕事に従事するものの為の臨時労働者ビザ)を手に、フロリダで働くカリブ人を題材にしたものである。「IMFは赤十字みたいなものであるというのが、アメリカ人の典型的な考え方でした」と彼女はいう。

全編に流れるナレーションは、作家ジャメイカ・キンケイドの著書『小さな場所』(平凡社)にもとづいている。カリブの小島アンティーガ出身の作家ジャメイカ・キンケイドが、アンティーガを舞台にしたこの作品を、ステファニー・ブラックは、ジャマイカを舞台に書き換えた。

『ジャマイカ楽園の真実』は、グローバル経済そしてIMF、世界銀行などによって規制されている、ジャマイカの人々の生活を赤裸々に描いている。国際金融機関などが果たす役割についても、視線は厳しい。残念なことに、こうした映画はメジャーではない**。東京でもわずか10日ほどの上映でしかない。

*ジャメイカ・キンケイド Jamaica Kincaid 1949年、カリブ海の小島、旧英領アンティーガに生まれる。'65年からニューヨークへ出て、ウィリアム・ショーンに見出され、'76年より『ニューヨーカー』専属ライターになる。カリブの口語英語によるポスト・コロニアル小説の旗手として、アリス・ウォーカーらと並んで人気の黒人女性作家である。著書には、『アニー・ジョン』1985(風呂本惇子訳、學藝書林)、『小さな場所』1988 エッセイ(旦敬介訳、平凡社)、『ルーシー』1990(風呂本惇子訳、學藝書林)、『母の自伝』1996 など。

**渋谷「アップリングX」、「アップリング・ファクトリ」で上映中。

Reference

このブログ記事を作るに際して参考にしたこの映画の作品紹介は、大変簡潔かつ的確にその内容を伝えている。

http://www.cinematopics.com/cinema/works/output2.php?oid=6127

旅先でなんとなくABC TVを見ていて、40年近くキャスターをしていたピーター・ジェニングス氏が、8月9日肺がんで亡くなったことを知った。発見が遅れたそうで、見つかった時は余命4ヶ月だったとのこと。発見が早ければ、打つ手はあったとの医師見解が述べられた。こうした有名人でも、健康への対応がなかったのかと不思議に思う。以前に読んだITと医療の進歩に関する記事(*)を思い出した。

今日の世界で、IT(情報関連技術)は、われわれの想像をはるかに超える速度と広がりをもって展開してきた。しかし、世界にはITへの取組の必要性が強く望まれながら、顕著に立ち後れている分野がある。そのひとつは、意外にも医療分野である。たとえば、アメリカでは医療産業は全収入の2%しかITに費やしていないという。他の情報共有に敏感な産業では、この数値は10%近い。ちなみに比率が高いのは金融、公共サービス、運輸通信、政府、製造業などである。教育や医療サービスがIT化に熱心でないのは、伝統的な「対面型 」face-to-face の接触を重視しているからだろうか。

X線画像をインドへ送る

アメリカの経済諮問委員会委員長であったマンキュー教授(ハーヴァード大学)が、ITの発展とアメリカの医療コストの高さを組み合わせ、X線画像をITでインドのX線技師に送り、読影結果を送り戻してもらうことにすれば、大幅にコスト削減になると述べた。しかし、委員会の議員たちの反応はきわめて否定的であった。反対の理由は必ずしも整理されていないが、海外への関連する仕事の流出 Offshoring になると直感的に反発した対応が多かったといわれる。コストの高いアメリカの医療関係の仕事が海外へ移転してしまうというおなじみの議論ではある。しかし、それとは別の理由でも、世界の医療分野には重要な問題点が指摘されている。

難病に苦しむ人々を救うために

それは、世界における医療水準の改善・向上を目指すためにITを活用することである。とりわけ、難病といわれる病気については、必要な情報が十分に行き渡っていない。そのためには、基本的方向として、世界に存在するさまざまな病気に関する情報と最新の対応を医療関係者が共有することである。それについては、すべての情報をながらく慣れ親しんできた紙に記載するというタイプのカルテから、電子データに移すことである。

そして最も大事なことは、世界の医療関係者をITで相互にリンクさせ、医師が自分の診察している患者の病気について知りたい情報をいつ、どこでも検索できることが必要になる。それも、単にコンピュータを使うだけでなく、医師、病院、研究所、薬局、製薬関係者、被保険者の単位をシステムとしてリンクすることである。それは、ITのやや特殊な用語を使うと、医療の世界の基本単位を「相互に活用可能」interoperableとすることである。治療のあり方などについて、関係者が診断状況などの情報を交換できねばならない。

国ごとの大きな差異

医療のIT化は、とりわけインターネットの発展を考えると、当然実現されるべき方向のようだが、現実は到達が大変実現、困難である。実態は、国ごとにも大きな差異がある。たとえば、イギリスではGP(general practitioners) の98%は、オフィスにコンピュータは持っているが、実際にカルテなどが電子化され、ペーパーレスなのは30%という。アメリカでは小さな開業医は、95%が依然としてペンと紙に頼っているとされる。日本ではかなり電子化がされているようだが、この点についての統計は未だ見たことがない。自分の周辺で、かかりつけの病院を考えてみた。かなり大きな病院だが、相変わらず紙のカルテをベースに診断している。IT時代における医療分野の最大の問題は、現在のITシステムでは「相互に活用可能」interoperableではないということにある。

医療における「デジタル・ディヴァイド」

グローバルにみても、ITの恩恵にあずかっている部分と取り残されている部分の差異はきわめて大きく、格差は大きく広がっている。それに対して、医学の進歩は急速であり、先端分野は大きく変化している。ところが、病院などの医療関係者は、CAT-scan, MRI、ガンマーナイフなどの設備投資にはとびつくが、情報システム充実など「裏方の仕事」には関心が薄く、投資をしない。

正しい医療知識が行き渡っていれば、薬剤の副作用、相互作用など、本来ならば予防可能なミスのために、アメリカだけで毎年44000―98000人が死亡しているとまでいわれる。医療情報の混乱による死亡者は、車の事故、肺がん、AIDsの死亡者を上回るとまでいわれている。

ITに関わる医療ミス

もっとも、カルテの電子化などコンピュータ・システムの改良だけでは医療ミスを解消することはできない。しかし、大幅に減少しうる可能性があると予測されているアメリカだけでもITは、年間薬の副作用200万件、入院治療のミスなど19万件を除去できるとの推定もある。しかし、他方では、システムのデザインが悪いとミスを増加させるとする見方もある。(the Journal of the American Medical Association March 2005)ただ、だれもが良く設計されたITはヘルス・ケアの質を向上させるに必須という点で関係者は同意している。イギリス(とりわけイングランド)のNHS(国民医療サービス)やデンマークのシステムは、この方向で先駆的に進歩している国といわれる(私の乏しい経験では、にわかに賛同しがたいのだが)

アメリカは例外的な国

さまざまな分野で世界の先端を目指してきたアメリカでは、この方向に沿って、医療情報技術の国家コーディネーターを任命し、10年間で「相互に活用可能」interoperableなシステムを目指すことにしてきた。しかし、アメリカのシステムは特別の複雑さを持っている。日本、ヨーロッパなど主要な国々は政府管掌などシステムが一貫化されているが、アメリカの場合はそれがなく、資金的にもインセンティブが分散している。個人的な経験だが、アメリカ滞在中に歯が痛くなり、結局抜歯することになったが、医師によって10倍くらいの差があるのでどうするかといわれ、驚いたことがある。

日本はどうするか

国民の健康維持のためにプライヴァシー保護法上の差異も大きい。日本も郵政改革は必要なことは明らかだが、改革すべき重要分野は他にも多数残されている。少子高齢化に対して、健康・医療サービスの質はこのままでは低下を免れない。バブル崩壊後、すっかり未来への構想や展望を失ってしまった日本だが、選挙後、新政権によって、こうした分野でも新たな展望が開かれることを強く望みたい。

Reference “IT in the health-care industry” The Economist, April 30th, 2005/08/06

低下一方の組合組織率→反転回復はなるか

労働組合はどこへ行くか(2)

本来ならば、7月25日、シカゴでのAFL-CIO大会は1955年のAFLとCIOの統合以来、50周年を記念する歴史的な日となるはずであった。ところが結末は少なくもAFL-CIOの側からみれば、最悪の日になってしまった。アメリカの労働問題を研究し始めた最初の頃、AFLとCIOの間の抗争、そして連携への道に関する文献をかなり読んだので、今回の出来事も感慨深い。上昇期の労働組合は、すさまじい抗争もあったが労働条件改善を目指して生き生きとしていた。政治力も強く、経営側と四つに組んでわたりあっていた。しかし、使用者側の労働組合忌避策、組合の戦略展開の誤りなどが重なり、70年代後半くらいから次第に活力が感じられなくなってきた。肝心な組合員拡大も失敗の連続だった。

「勝利のための変革」連合?

このサイトでも既報(7月26日)の通り、しばらく前から分裂の可能性は指摘されてはいたが、AFL-CIOを構成する3大組合のうち二つが脱退してしまった。サービス従業員国際組合Service Employees International Union(SEIU)とティムスターズTeamstersである。結局、AFL-CIOから脱退するのは7組合になり、脱退後は「勝利のための変革」という連携組織をつくることになった。アメリカの労働組合組織率は、1950年代の30%台から2004年には12.5%にまで低落してしまっていた。アメリカの「労使関係」ウオッチャーの一人として、ついにここまできたかという思いがする。20世紀初頭以降、強力な資本家・経営者と戦いながら、労働者の地位改善に取り組んできた労働組合だが、「ビッグ・レイバー」といわれる大組織に拡大する過程で、いつの間にか奢りや腐敗も忍び込んでいた。組合内の権力闘争も熾烈であった。今回、脱退した側も残存する側も、長い間見てきたが、運動方針に革新性や戦略が感じられない。R.フリーマンなどがかねてから主張してきたように、基盤とする産業の盛衰が大部分を決めている。組合も時流に乗り遅れないように、展望を持たなければ足下から崩れていく。民間部門の組織率が8%台というのは、組合は労働者の見方であるなどと、いえるような状況ではとてもない。

組合民主制

もっとも、こうした問題はアメリカ労働運動の生成期からの特徴ではあった。なぜもっと前に内部改革ができなかったのかという感想はあるが、組合の内部統制のあり方は、60-70年代頃には「組合民主制」の問題として、関係者にとっては大きなトピックスであった。ティムスターと暗殺されたロバート・ケネディ司法長官との対決などは歴史的な事件であった。今回、脱退したティムスターズは、その名の通り、元来運送馬車の御者たちの組織であったが、その歴史をたどると、腐敗・汚職、犯罪の汚点が目立つ。AFL-CIOに復帰後も今日まで、さまざまな出来事があり、清新なイメージとは遠かった。

CIO 自体、1935年にAFL内部に設置されたが、1937年にはAFL から追い出された組織である。AFLは伝統的に職業別組合が主体であり、保守的なビジネス・ユニオニズムといわれる路線を維持してきた。他方、CIOは最初はThe Committee for Industrial Organization としてスタートし、その後、Congress of Industrial Organizationとなった。最初は20世紀前半における大量生産を背景に生まれた不熟練、半熟練の労働者を組織することで、組織を拡大してきた。互いに激しい抗争を続けてきたが、1955年に漸く統合し、今日まで紆余曲折を繰り返してきた。

組合間競争の開始

AFL-CIO会長ジョン・スウィニーは10年間、会長の座にあったが、今回の出来事もあり、対立候補なく続投することになった。今後、AFL-CIOと「勝利のための変革」は互いに組織拡大を目指して、組合間の勢力争いを展開することになる。当面の目標は両者ともに、ほとんど唯一拡大が期待できるサービス部門の組織化である。両者はすでに組合員獲得キャンペーンに乗り出した。現在未組織であり、組織化すれば組合員数としても大きな企業として、ウオールマート、コムキャスト、クリアー・チャネル, トヨタなどが目標として名前が挙がっている。当初から大規模工場として成立した日産や本田は、UAWなどが組織化の目標としてきたが、成功しなかった。トヨタもこれまでは攻略できなかった。両組合がいかなる戦術を繰り広げるか、見物ではある。 組合間の競争で組織人員を増やしてきたアメリカの労働組合である。競争がうまく働けば相互に刺激要因が生まれる。

分裂した民主党支持基盤

他方、政治の世界でもAFL-CIOは、主として民主党の基盤として期待されてきた。これから民主党は、二つの組織を相手にしなければならない。この分裂がお互いに競い合い、全体としてプラスの拡大となれば、組織労働者の地位改善には寄与することになる。グローバル化は、労働組合組織を厳しく追い込み、地盤沈下をもたらしてきた。労働者を支える基盤が崩壊して行くことは、それに代わる支えがほとんどないだけに、将来が案じられる。

日本の連合についても同様にいえることだが、旧態依然たる方針を踏襲し、政治に傾斜して長期構想や新たな戦略を提示できない組合には未来はない。組合を取り巻く状況を観察すると、アメリカの労働組合運動が再生する可能性は厳しいが、労働者にとっては今回の危機が転じて幸いとなることを期待する以外にない(2005年8月2日記)。