このブログでも時々取り上げてきた日本の医療問題だが、「医師の需給に関する検討委員会報告書」*が公表された。たまたま医療・看護スタッフに関する小さな調査に関係したこともあって、昨年末に公表された「看護職員需給見通しに関する検討会報告書」**と併せて読んでみた。後者はすでに読んでいたが、改めて読みなおした。どちらについても、空虚な読後感が残るばかりである。地方の医師不足の危機ばかりでなく、日本の医療・看護は問題山積である。しかし、これらの報告書はあまりに楽観的で、すでに露呈している問題を指摘するばかりで、踏み込んだ実効性のある対応策をほとんど示していない。

需給を超える問題

医療・看護の実態に多少なりとも立ち入ってみれば明らかな通り、問題は単なる需給の数合わせが作業の内容ではないはずだ。これらの報告書を読んで、誰も今は医師が足りなくても、2020-2025年には医師は過剰になるといわれて、納得するだろうか。あるいは看護師も今は不足しているが、次第に需給が収斂して行くと思うだろうか。日本の将来について国民の多くが感じている漠然たる不安の背景には、将来の健康、医療支援の仕組みへの信頼度が揺らいでいることも大きい。

医師についての報告書は現在は医師も不足しているが、いずれ供給も増え、生産性も向上し、疾病予防など需要の適正化がはかられ、15-20年すれば需給は一致するとしている。しかし、医学部の定員を少し増やし、地域間の流動性を多少増やしたところで、日本の医療の危機が解消するとはとても思えない。日本人の病院志向が短い期間に顕著に変わるとも思われない。現在の危機は、過去の誤った判断(医学部定員削減など)の上に成立しているともいえる。このままでは人口推計の誤りをまた繰り返すようなことになりかねない。

医師を含めて、医療・看護スタッフの増加をはかるには教育・養成制度から始まって、長い時間が必要である。実効が感じられるまでには長い年月を要する。医師や看護師の増員をはかり、流動性を増進するについても、かなり多数の施策を強力に導入しなければ効果が見えてこないだろう。ばらばらな施策の体系化も必要である。

必要なグローバルな視点

報告書にはさまざまな疑問がある。ひとつの例を挙げてみよう。この予測では医師の数を増やすのは「新しく養成するか」、「外国から招聘する」のいずれしかないが、外国人医師の受け入れは国際的に医師の頭脳流出が問題視され、批判を浴びているので有効ではないと初めから検討自体を斥けている。

それでは、どうして政府は看護師については受け入れることにしたのか。医師は受け入れないが、看護師は受け入れるという決定自体理解しがたい矛盾である。

それ以上に、グローバル化が進む時代で、医療、看護スタッフ、そして患者がすべて日本人のみというイメージ自体が時代錯誤である。こうした純血主義はきわめて恐ろしい。

いくら形の上では専門的職業の開放をうたい、在留資格に「医療」を掲げても、運用で入れなくするという日本のお得意の対応が続いている。

グローバル化の怒濤は容赦なく押し寄せてくる。むしろ、医療・看護の国際化が不可避であることを前提にして、いかに日本の医療・看護体制を再構築するかという視点に立てないのだろうか。外国人とさまざまな場での相互経験を積むことなしには、医療・看護も進歩はないし、国際化を語っても空論にすぎない。

References

*厚生労働省『医師の需給に関する検討会報告書』、平成18年7月

**厚生労働省『第六次看護職員需給見通しに関する検討会』報告書、平成17年12月26日

「小泉劇場」も終幕近く、いくつかの劇評も見られるようになった。ここで指摘したいのは、ドラマの脚本がアメリカ社会の翻訳ではなかったかという点にある。「格差社会」という嫌な表現が生まれてさまざまな論議を生んでいる。実は、これはしばらく前からアメリカ社会が直面してきた問題だった。

「不平等な国」となった日本

「格差」の概念や評価については、日本でもすでに多くの議論がある。問題点が整理され、議論自体が早期に収斂する状況には到底ないが、労働市場についてみると、実態は2極化ともいえる方向に進んでいることは、さまざまな点から確認できそうである。戦後の復興過程を通して、世界の中でも珍しいほど平等化が進んだ社会と評された日本だが、いまやOECDなどから先進国の中で、アメリカに次ぐ不平等な国と指摘されるまでになった。

「格差社会」をめぐる議論については、その概念、実証などの点で今後十分検討しなければならないことはいうまでもないが、誰もが納得するような統計資料が早期に整備されるとは考えられない。その間にも事態は変化を続ける。そして大事なことは、統計数値では測れない次元もあることに注意しておかねばならない。

格差が「問題」ではなかった国:アメリカ

それは、国民の多くが自国の現在および将来について、大きな不安感を抱いていることである。一部にみられる意図的とも思える楽観にもかかわらず、この漠とした不安感は、国民の行動の多くの面に反映している。この点を払拭することが、次の内閣に課せられた最重要課題であることは間違いない。政権側がいくら否定しようとも、国民はさまざまな格差の拡大を肌身に感じて不安に思っている。

先進国中で最も「経済格差」が大きいといわれるアメリカは、これまで格差ということをあまり問題としなかった国でもある。移民の国として国家を形成してきた歴史的背景もあって、現在は貧しくとも努力すれば成功をつかめるかもしれないという「アメリカン・ドリーム」は今日でも根強く生きている。努力して運に恵まれれば、自分もあるいは富裕層の一角に入れるかも知れないという夢を生んできた。批判はあっても、「格差があるのは当たり前」と受け止めてきた。格差の存在をさほど気にしない国民性なのだ。時にはそれが自己努力につながるインセンティブとなってきた。これに対して、ヨーロッパ諸国では格差が生まれる源泉や分配のプロセスに多くの人が関心を寄せてきた。

アメリカでは1995年以降の生産性上昇、そしてその間に停滞はあったが、2000年以降の経済成長は社会内部に進行する格差を覆い隠してきた。しかし、21世紀に入って生産性は再び伸びているが、所得税控除後の平均的な所得を見ると、上位層の伸びは顕著だが、労働者の多くが含まれる中位層・下位層の伸びは1%以下で停滞している。それまでの5年間は6%以上の伸びを記録していた。

ワーキング・プアの増加

90年代から新しい世紀にかけて、中位層がかなり圧迫を受けて分極化していることが指摘されている。「ワーキング・プア」と呼ばれる最下層はこれ以上窮迫することはないほど貧困化が進む対極で、上位層の所得は天井知らずで伸びている。その間の中間層は分裂しつつある。「中流階級の終焉」ともいわれる変化が進行している。「富める者はますます富み、貧しき者はさらに貧しく」という2極化である。「アメリカン・ドリーム」といっても、そうした未来への希望を多少なりとも抱くことができたのは中流階級以上であった。最下層にとっては、その日を暮らすことに精一杯で、将来への夢など、もともと存在しなかった。

日本でも「六本木ヒルズ族」の栄耀栄華ぶりはつとに知られるところとなった。彼らの派手な生活ぶりへの羨望と自分もできれば仲間入りしたいという異様なブーム状態は、その後「ホリエモン・村上」事件でやや沈静化したが、消えたわけではない。他方、さまざまな理由で正規雇用の仕事につけない労働者が大幅に増加し、貧困の固定化・拡大が憂慮されている。

小泉首相はしばしば格差も個人の自由な競争の結果であれば「格差が生まれることは悪いとは思わない」と述べてきた。しかし、人間の能力にはかなりの個人差がある。スタートの条件も同じではない。社会的なセフティ・ネットを十分整備しないで導入される競争は、多数の脱落者を生んでしまう。

夢が抱けない社会からの脱却

日本はまだアメリカほどの事態にまではいたっていないとはいえ、労働市場は顕著に2極化への方向をたどっている。日本にも「夢を子に託す」という形でのジャパニーズ・ドリームが存在したこともある。有名校への進学熱、大企業、官公庁などへの「寄らば大樹の陰」的集中現象はその一面であった。しかし、国民の多くはいまやそうした夢すら抱けなくなっている。少子高齢化、財政破綻、劣化する医療保障などの前に、漠たる不安が募っている。

このまま進むと、きわめて憂慮すべき状況が予想される。国民の不安感をこれ以上増長することがないよう、下層部分の下支えを強化するために不安定雇用の減少、最低賃金制度、社会保障制度の見直しなどを含める強力な政策導入が待ったなしのところへ来ている。新政権は国民の不安を解消し、将来に言葉の上だけでない夢と希望を与えることに最大限の努力をすべきだろう。

Reference

"The rich, the poor and the growing gap between them." The Economist. June 17th 2006.

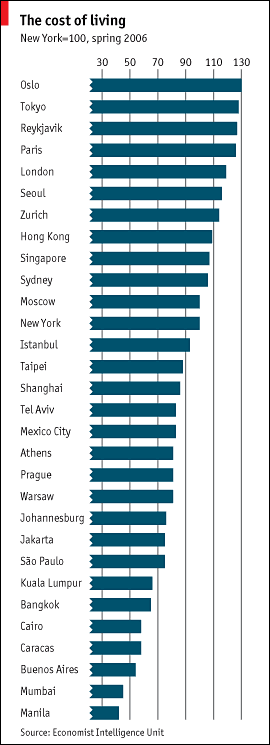

経済誌The Economistのグループの姉妹調査機関 Economist Inteliigence Unitによると、海外からのビジネスマンにとって生活費が最も高い都市は、オスロで東京はそれに次ぐ。以下、レイキャヴィク、パリ、ロンドン、ソウル、チューリッヒ、香港、シンガポール、シドニーと続く。

前回の調査までは、東京が長らく第一位であった。あまり名誉なことではない。東京に長く住んでいると、色々と低コストで暮らす手段も身に付いてくるが、初めて来日し生活する外国人には住みにくい都市なのだろう。しかし、ミクロの目で観察すると、東京の外国人居住者は着実に増加もしている。ここは日本なのかと思うような場所も現れている。

他方、生活費の安い方の都市としては、マニラ、ムンバイ、ブエノスアイレス、カラカス、カイロ、バンコク、クアラルンプール、サンパウロ、ジャカルタなどがリストされている。開発途上国、そして南米諸国の都市はかなり安い。最も高い国のグループと安いグループでは4倍近い差がある。

東京にいると、その住みにくさや生活費の高さをともすれば忘れがちだが、距離をおいて見ると、その異常さに気づかされる。同じ日本でも東京を離れると、生活費はかなり低くてすむ。それなのに、どうしてこれほど東京に集中するのだろうか。最近は首都移転論はほとんど聞かれなくなった。

Reference

"The cost of living." The Economist, July 22nd 2006.

高齢化の影響で、全国の大病院の混雑ぶりはすさまじい。外来受診の日は、朝から1日かかりという患者もいる。当然、対応する医師や看護師などスタッフの負担も大きい。このごろの勤務医離れ、開業医志向には、こうした労働実態も反映していると思われる。医師、とりわけ勤務医、看護師の労働条件は、想像以上に厳しい。

人気上昇の医学部

医療の地域間格差が拡大する中で、医学部志望者が急増している。少子化で大学入学人口が減少、私大の4割は定員割れと言われる中で、本年度の医学部志望者数は10万人(延べ人数)を上回ったと推定されている。

全国の国公立大学と私立大学の80の医学部(医学科、防衛医大を含む)の定員は約7700人だが、志願者数は04年度入試では10万人を突破し、05年度入試は10万6千人近くになった。2000年度入試では約8万9千人だったから、大幅な増加となる。医学部の入学式に何度か出席した印象では、合格した本人はいうまでもないが、親や親族などの喜びようも並大抵ではなかった。

人気の裏側

他方で同じ期間に大学・短大の志願者数は約9万2千人減少した。こうした医学部人気の背景には何があるのだろうか。

その裏側はかなり複雑である。考えられる大きな理由のひとつに将来に対する不安感があるとみられる。「失われた10年」の後、日本経済は漸く回復の兆しが見られるようになったが、格差拡大、将来への漠然たる不安は若い世代にも広く浸透している。 医師になれれば、生活も安定し、一生安心という見方が、受験生世代や親たちのかなり有力な見方らしい。

同じことが法科大学院の場合にも見られた。もっとも、こちらの方はかなり幻想に近いことが分かってきたようだ。法科大学院へ入学しても、新司法試験の合格率は、設立当初の予想よりもかなり低くなることが明らかになった。法科大学院は間もなく厳しい淘汰の過程に入ることは間違いない。

多額な投資

他方、医学部は学費に大学によって大きな差異があることに加えて、修業年限も長く、一人前といわれる医師になるためには他の職業とは比較にならないほど投資も必要である。負担額が少ない国公立大でも入学金30万円くらい、年間授業料は50万程度。私立大では入学金100-200万、年間授業料は200-300万、さらに施設費などが200-700万と、負担は大きい。医師として自立できるまでの修業年限も長い。私大医学部の場合、6年間の学費だけでも、2005年で2千万から4千万円台という巨額である。教科書や実習費用なども他学部よりもはるかにかかる(一部にはこうした負担もさほど気にならない、裕福な家庭の子弟も相当いる)。

したがって、自治医科大学などの場合を別にして、両親や家族などの負担も大きい。いきおい期待も大きくなるのだろう。裕福な開業医などの子弟も多い。私大の医学部キャンパスの学生用駐車場には、高級車が多数並んでいたりする光景も珍しくない。

医学部ブームの背後では、かなりの経済計算がなされている。大きな負担を上回るベネフィットがあると思われている。適性などに関係なく、医学部合格がひとつの目標になっている側面もある。有名大学への合格者数を誇る高校の尺度が、医学部合格者数へ移っている面もある。

医師に要求されるもの

医療は仁術といわれてきたように、医師という職業には、専門能力に加えて、高い倫理性やコミュニケーション能力などが要請される。ペーパーテスト中心の入学試験などでは、計りきれない人間としてのさまざまな能力が必要である。受験の成績と医師としての適性・人格とはほとんど関係がない。現実に、医師になるまでの過程での脱落者も多い。研究はできても、診療ができない医師もいる。街中のクリニックを見ても、順番待ちで大変混雑しているところと、閑古鳥が鳴いているところがある。患者側の選別の目も厳しい。

医療の世界の進歩も急速である。医師も絶えず自分の技量を磨き、時代に遅れないようにしなければ職業生活がまっとうできない。一度、医師免許を取得したら、その後は自動更新できるという制度は検討を迫られている。

高校生の年齢で医師の職業生活の実態と求められる要件について、十分見通すことはきわめて難しい。親たちの判断も必ずしも当てにならなくなっている。

医学部をメディカル・スクールとして再編し、広い視野と検討に基づいて専門課程への進学方向を選択する専門大学院型の教育システムへの転換が、より明確に実施されるべきではないだろうか。受験競争の渦中では視野が狭小になりがちで、しばしば誤った選択を招きかねない。いかなる職業にもいえることだが、優れた医師への道は決して平坦ではない。医学部ブームが法科大学院のような失敗につながらないよう望みたい。

Reference

「時時刻刻 医学部シフト過熱」『朝日新聞』2006年7月25日

景気の好転で、大卒者の就職難のピークは過ぎ、人手不足の様相が前面に出てきた。しかし、大卒、大学院卒などの高学歴者の労働市場には、以前から別の問題が露呈している。

「高学歴難民」の行方

高学歴者が社会のニーズに質的面で対応ができず、就職できない問題である。「高学歴難民」とも言われている。学士より修士、修士より博士が就職に不利という逆転現象が起きている。これは、先進国にかなり共通の問題であり、グローバル化のひとつの断面でもある。例外はアメリカで、専門職の労働市場が形成されていて、こうした問題はほとんど指摘されていない。

中国でも大卒者が供給過剰となり、就職難が深刻化している。中国では1999年、高等教育をエリート養成から大衆化路線に切り替えた結果、大学新入生定員枠が1998年から2005年までに一挙に4倍以上に拡大した。その結果、大卒者が過剰となり、2005年の新規大卒者の就職率は、せいぜい73%にすぎない。学生が就職活動に奔走するようになっている。過熱気味の中国経済といえども、吸収できない状況が生まれている。

この背景には乱立した大学が、社会の要請に応えうる学生を送り出していないこともある。学卒者の知的水準が大きく低下している。インドの理工系大学が、IT革命に対応しうる学生を多数養成しているのと大きく異なる点である。

高級?配管工へ

ヨーロッパの先進国の間でも、ドイツでは年間新卒者数に匹敵する23万人が失業状態と推定されている。ブレア政権が大学進学率の向上を推進したイギリスでは、単純労働の仕事しか見つけられない高学歴者が社会問題化している。

イギリスでは熟練配管工が年4万ポンド以上稼いでいると知って、ホワイトカラーが「高級?配管工」として転職を目指すとまでいわれる。ロンドンではベビーシッターが平均21000ポンド以上の年収も得ており、住み込みで家賃は不要、報酬だけをみると新米教師よりも上だという。

学歴化さえ高ければ自分の商品価値も上がるという安直な考えで進学した学生、そして親の過剰な教育熱の結果でもある。

国の無責任な政策の犠牲は、たとえば日本の法科大学院政策にも反映している。本来の目的であった専門性の高い法曹人材の養成という側面は、政策の見込み違い、不適切な対応などもあって後退し、代わって資格取得のための受験技術重視への傾斜が顕著になっている。これでは、なんのための制度改革かも分からない。

大学に入学したものの勉強する意欲もない学生に、手取り足取りして、「勉強していただく」プログラムも盛んである。これでは「大学」ではなく「小学」と思うほど、大学側の志も低くなっている。大学は「大学」の名にふさわしい学生を世の中に送り出す社会的責務がある。質の伴わない高学歴は、「百害あって一利なし」であることを関係者は十分認識する必要がある。

Reference

「学歴難民クライシス」Newsweek 2006年6月7日

「中国、低廉労働力が減少」『日本経済新聞』2006年6月9日

厚生労働省の「医師の需給に関する検討会」は、7月19日、医師不足が深刻化している県にある大学医学部の定員増を条件付きで検討することを盛り込んだ報告書をまとめた。しかし、基調は相変わらずきわめて楽観的であり、グローバル化への視点も欠けている。

報告書案は週48時間労働で現在の医療レベルを満たすために必要な医師数を27万7000人と試算した。2004年度の国内の医師数は26万8000人で、将来は供給の伸びが需要を上回るとの見通しを示した。

推計の根拠として、05年度の勤務状況調査によると、医師が1週間あたり医療機関に滞在する時間は、病院で63時間、診療所で54時間だった。同省はこのうち、診療や教育、会議などの合計を労働時間とみなし、これを「週48時間」に短縮するには27万7000人が必要と推計。実際の医師数と比べ、9000人が不足しているとした。 そのため、不足が著しい都道府県における医学部定員の増加などを考えている。

しかし、単に数の上で供給が需要を上回っても、問題は解決しない。このままでは、医療の地域間格差が顕著に縮小したり、解消する見込みは薄い。医師不足が深刻な県を対象とする部分的な医学部の定員増などでは、ほとんど解決にはならないだろう。医療プロフェッショナルズの労働移動の実態や医師会などの供給制限的な行動様式などが十分検討されていないからである。おそらく不均衡はさらに拡大・深刻化するだろう。

地域間格差はきわめて大きい。全体的傾向として関東以北はおしなべて不足している。地理上の過疎状態もひとつの要因である。とりわけ、若い医師の定着が良くない。

医学部や医科大学の卒業生が地元に定着せず、出身地などへ戻ってしまうことがかなり影響している。たとえば、弘前大学医学部卒業生の多数は青森県出身者ではなく、東京都を始めとする他府県出身者である。卒業生の7割近くが出身地へ戻ってしまう。そのため、地元出身者のための優先枠を設ける医学部も出始めた。たとえば、弘前大学は今年定員80人の内15人を地元枠とし、来年から20人に増やすようだ。

一方、医師不足が指摘されている診療科については「休日夜間診療を、開業医にも分担させる」(小児科)、「病院外来で助産師が妊婦健診や分娩(ぶんべん)の介助をする」(産婦人科)など医師の負担を軽くする対応を求める方向のようである。

医療にかぎらず、教育、法曹など、「先生」というタイトルがまかり通っている分野は、縦割りの障壁が高い。そしてそれを支える役所の壁はさらに高い。専門化は縦割り、視野狭窄を強める。自分の陣地に入っていれば、お山の大将、攻撃される恐れがないからだ。専門、学閥、系列の障壁が幾重にも取り囲んでいる。日本の大学や大病院にこうした状況が根付いているのは、ほとんど周知の事実である。それだけに、陣地の壁は厚い。事態が複雑化して自分の足下が見えなくなっている。

今回の提案を見ていると、「木を見て森を見ず」との感が強い。医師会など専門職業団体の強い圧力も感じる。地域医療のあり方について、単なる数合わせの次元を越えて、グローバルな視野での医療システムのあり方について抜本的な見直しがなされないかぎり、医療危機はさらに深刻化することは眼に見えている。

Reference

「医学部の定員増を検討」『日本経済新聞』2006年7月20日

医療の地域間格差が拡大していることが急速に問題化している。このブログ記事でも取り上げたが、その後新聞、総合誌などが相次いで同様な角度から問題を指摘している*。

日本の医師の絶対数は着実に増えているのに、都市への集中が進み、地方の病院を中心に医師が確保できなくなり、診療科を縮小したり、閉鎖する病院が相次いでいる。小児科、産婦人科、整形外科などの医師の不足が、重なって事態をさらに悪化させている。

揺らぐ福祉の基盤

医療の地域間格差の拡大は深刻である。同じ国にいながらも、地域や所得の違いのために適切な治療を受けられないという状況は、福祉国家としての基盤にも影響しかねない重要問題である。

国民が自らの健康について不安を抱き、しかもその不安を軽減する道がないということは、さまざまな点で悪影響を与える。医療は国家の福祉の根幹である。医療福祉に関わる政策を再度見直し、長期の変化に対応しうる内容に変えなければならない。

自治医科大学の例

最近指摘されたひとつの例として、自治医大の卒業生の定着率が約7割であることが明らかになった。府県別にみると、東京などでは5割くらいの水準である。

この大学の卒業生は出身都道府県に戻り、公立病院を中心に9年間地域医療に従事することが定められている(4年半の僻地診療所・病院を含む)。そのために、医学部在学中の6年間の学費(約2200万円程度)は、在学中は貸与され、卒業後9年間指定公立病院等に勤務した場合その返還は免除されることになっている。入学時と卒業時で状況がかなり変わったとしても、もはや実態が設立の趣旨と大きく離反している。顕著なモラル・ダウンが起きている。

自治医科大学は、その設立目的に明示されているように、医療に恵まれないへき地等における医療の確保向上及び地域住民の福祉の増進を図るため、全国の都道府県によって1972年に設立された。そして、地域医療に責任を持つ全国の都道府県が共同して設立した学校法人によって運営されている。この目的のために、医学生の教育など、大学部門の運営に要する毎年度の経費は、全都道府県からの負担金が中心となって賄われている。

抜本的見直しが必要

過疎地や地方の病院への赴任や勤務については、自治医科大学に限定せず、他の医学部卒業生や医師にも新たなインセンティブを提供するなど、抜本的な制度見直しが必要だろう。医師の報酬を含めた労働条件も勤務医と開業医で大きな格差が生まれており、市場原理に委ねておいて問題が解決するわけではない。

医療という分野は、「信頼」という風土がきわめて重要な役割を占める。ひとたび信頼が失われ始めると、復元は著しく困難である。日本の医療はこれまで高い信頼を維持してきたと思っている。次の世代のためにも、これ以上の劣化を防がねばならない。

以前にとりあげたイギリスのGP (General Practitioner)制度が良いとは必ずしも思わないが、新たな構想での地域総合医療センターなど、検討すべき課題は山積している。

広い視野と構想の必要

厚生労働省は、医師は将来供給過剰になるとの見通しのようだが、視野が狭小である。医療・看護の人材育成は単なる数の上の問題ではない。需給の数が合ったから問題が解決するわけではまったくない。このままでは、事態はさらに悪化、危機的状況を迎えるだろう。

少し長い目でみれば、このブログでも再三、記事にしているように、アジアにまで視野を広げて医療立国の姿を考えることが必要になっている。日本が活力を取り戻すために、医療政策が果たすべき役割は大きい。

References

「特集「健康格差」が日本を蝕む」『中央公論』(2006年8月)

「医師不足の深層」『日本経済新聞』2006年6月25日

法人税を増減させることは、企業そして労働者にとっていかなる影響があるのだろうか。この問題を考えるひとつの材料が提示された。

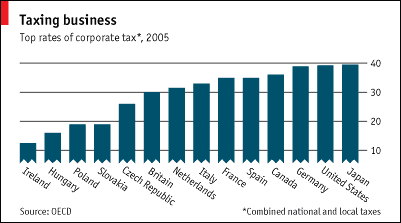

ドイツの大連立与党は、7月3日、企業の競争力回復を目指して、法人課税軽減と医療保険改革の実施で合意した。その内容は、企業の実質税負担率を2008年から10%近く引き下げ、29%台とする。これまでドイツの法人税率(国税)は25%、これに地方税を加えた実効税率は38.65%でEU内で先進国の中でも最高水準だった。ちなみにこれまでは日本が最高、アメリカ、ドイツの順であった。

今回の改革案では法人税率を現在の半分の12.5%に下げ、全体の実効税率も29%台とする。それでも中・東欧などの近隣諸国と差は残るが、税負担軽減でドイツ企業の競争力を回復し、生産拠点の海外流出を防ごうとのねらいである。企業の雇用コストを重くする医療保険料の引き上げは2007年の1回かぎりとする。

引き上げられる付加価値税

ドイツ議会は去る6月16日、2007年からの付加価値税の引き上げを決定している。企業の投資環境を改善するとともに、消費者などに財源負担を求める方向である。

こうした政策については当然反対も根強い。懐の豊かな企業を救って、懐の乏しい庶民の財布に手を伸ばすという理由である。政治家は選挙権がない企業に税金をかける方が、選挙民に税負担を求めるよりは対応しやすいと考える。

判然としない労働者への影響

法人税の効果については、さまざまな理論や研究があるが、これまでは労働者への影響はあまり注目を集めてこなかった。表面的には労働者には関係ないようにみえる法人課税も、実は労働者にも影響があるとの見方がある。すなわち、高い法人税は他の資本課税と同様に、企業の貯蓄や投資へのインセンティブを減らす。投資の減少は資本蓄積の低下につながり、資本装備率を引き下げ、賃金を下げるという論理である。

法人税率と投資の間にマイナスの関係があるとの研究もある。グローバル化が進んだ世界では、投資は高税率の国から低税率の国へと流動する。高税率の国では投資が減少し、実質賃金も低下する。低税率の国では労働者にとってプラスになる。外資の流入は経済を開放した小国では、開放度の低い大国の場合より、迅速に生産性を引き上げることができるという想定である。

法人税率は世界的に低下の方向にある。20年前は40%以上の国も多かった。しかし、その後、法人課税率の低いアイルランド、ポーランド、スロバキアなどでは、外資流入が増加して潤い、発展している。法人税が下がるほど、労働者への利益配分も多くなるとの推定もある。

この関係はまだ十分には解明されてはいない。今回のドイツの法人税引き下げが、労働者の立場の若干の改善につながる可能性はある。法人税の負担が軽減されることで、投資や雇用の機会が中・東欧などへ流出することがある程度抑止されるだろう。もしそうなれば、労働者にとっても恩恵となるだろう。

ところで、ドイツが法人税率を引き下げると、主要先進国で取り残されるのはアメリカと日本だが、どうするつもりだろうか。

Reference

'A toll on the common man' The Economist June 29th 2006.

地域の医療システムの小さな調査に関わって、日本の医療の危機的状況に改めて驚かされた。10年ほど前から実情を体験し、大変憂慮はしていたが、実態が格段に劣化しているように思えた。

深刻化する医療危機

医療費抑制、安全要求(医療訴訟)などの圧力で、労働環境が急速に悪化し、医療体制そのものが維持できなくなっている地域が続出している。医師の都市集中などで、小児科、産科などの医師が絶対的に不足していることは、かなりよく知られているが、その他の分野でも診療体制を維持できなくなり、閉鎖する病院や十分な医師がいない地域が生まれている。医療サービスの地域的不均衡の拡大が顕著に進行している。日本では、医師の数は毎年約8千人近くが新たに医師免許を取得し、総体として数は増加しているのに、地域格差の拡大はすさまじい。都市集中と過疎地での医師不在傾向がはなはだしい。医師ばかりでなく、看護師についても同様な状況がみられる。

医師と患者双方の高齢化、患者の激増などが進み、少子高齢化はボディブローのように、日本社会を次第に追いつめている。最近しばしば報じられる、高齢者の単独死が放置されていたなど、およそ文明社会であるべきでないことが起きている。東京などの大都市でも地域によっては、夕刻出会う人のほとんどが歩行に困難を伴いつつも買い物などに出なければならない高齢者や犬を散歩に連れ出している人々(これも高齢者が多い)という光景は珍しくない。こうした状況は今後さらに進行する。

医療のイギリス型崩壊?

最近、医療の第一線で活躍する医師による現状報告*を読んで、大きな衝撃を受けた。そこには恐れていた事態がやはり進行していた。詳しい点は下記の書籍をご覧いただくとして、著者小松秀樹氏によると日本の医療はイギリス型の崩壊の過程にあるとされる。それでは、イギリス型の医療崩壊とはどんなことだろうか。

手元にあるイギリスの医療実態についてのレポートを見ていると、実態はきわめて深刻である。国内の医師や看護師が医療体制を支えるにはほとんど不可能と思われるほど極度に不足している。そのため、開発途上国からの看護師に加えて、EUの他国から国境を越えてくる医師が増えているという。

国境を越える医師といっても、あの著名な「国境なき医師団」のことではない。医師が不足している所へ他国から出向いている出稼ぎ医師のことである。とりわけ、ドイツからイギリスへ航空機で診察に行っている医師が増えている。

イギリスでの医師不足はかなり深刻らしいことは、かなり以前の個人的経験でも感じていた。10年ほど前、滞在していたケンブリッジ近傍のGP(General Practitioner)の診察予約をとりつけるのにかなり苦労し、結局あきらめたことがあった。地域の人口も少ない村落のような所だったが、電話で病状を聞かれ、風邪のようだから、数日休んでいて良くならなければ改めて連絡してくれといわれたことがあった。「とにかく混んでいる」の一言だった。こうした実態に出会うと、どれだけ待ってもその日のうちに診察してもらえる日本の方がまだしもと思いがちだが、日本の実態も厳しい。子供の頃はよく見かけた、医師の往診の光景を見なくなってからかなりの年月が経った。

医師を動かす市場原理

イギリスで増えているのはドイツ、ギリシャ、チェコ、フランスなどから通ってくる医師だそうだ。文字通り国境を越えて移動する医師Mobile MDsである。彼らを根底で動かしているものは、やはり報酬の高さであるらしい。時間あたり90-500ドルといわれている。夜間や週末のサービス維持のために高いイギリス人医師を雇うより、割安運賃の航空機でヨーロッパの端から外国人医師を雇う方が経済的ともいわれている。

ポーランドでは医師の年俸は約15,000ドル程度だが、イギリスへ出稼ぎすれば90,000ドル近い。これでもイギリス国内の医師の報酬よりはかなり安いらしい。医師が国外で働くにはEUの要求する煩瑣な書類作成などの過程をクリアしなければならないが、それでも出稼ぎ医師は急増しているという。このままだと、医師が他国へ出てしまうので枯渇してしまうという国も生まれている。旧東ドイツなどでも医師の不足を訴える地域が多い。

イギリスなどでは、医師がかつてのように魅力的な職業ではなくなったことがある。長い修業期間の途中でドロップアウトしたり、製薬会社などへ職業替えする者も多くなった。

日本の場合、先述のように医師の絶対数は増えている。医師不足という減少は、とりわけ地域格差拡大という形で現れている。勤務医から開業医へと転じる医師が増えているといわれる。町中のビルの一角などで開業している医師は、夜間や土日はお休みであり、自分のペースで仕事ができるので好まれるのだろう。

さらに、より重大な問題は、医療現場の労働条件が厳しくなり、医療訴訟の続発が、医師にリスクを冒すことをためらわせたり、リスクが伴う診療領域からの静かな立ち去りを起こしているとの指摘がなされていることである。医療と倫理に関わる根本的な問題である。小松氏が主張されるよう、国民レヴェルでの問題の整理・検討と指針の提示が早急に必要ではないだろうか。

References

*小松秀樹『医療崩壊』朝日新聞社、2006年

本書は日本の医療問題に関心を抱く方々にぜひ一読を勧めたい。短いブログでは語りきれない多くの問題が提起されている。

'Long-Haul House Calls.' Buseness Week, July 18, 2005.

今から20年以上前になるが、中国の現代美術、とりわけ農民芸術といわれるジャンルについて、関心を持って眺めていたことがあった。技法は決して洗練されたものではなく、むしろ稚拙ともいえるものだが、伝統的な中国絵画の制約から脱却しようとする意欲のようなものが感じられた。香港のイギリス系画商から年末に送られてくるカタログを見ているだけだったが、10年ほど前から価格が急激に上昇し、たとえ欲しいと思ってもとても手が出ない水準になってしまった。そのうち、買わない客と判定されたらしく、カタログも送られてこなくなった。

他方、中世以来の西欧絵画の社会的評価がいかにして定まるか。その仕組みに関心を持って、いくつか資料を見ている時に、ちょっと驚くような記事*に出会った。最近の中国絵画市場の実態の紹介である。中国の絵画市場が活況を呈していることは、中国の友人などから聞いてある程度は知っていた。しかし、ここまでとは思わなかった。少し、紹介してみよう。

ブーム化する中国現代絵画

中国では長い間、ビジネスはアート(技法)と考えられてきた。しかし、最近ではアート(美術)がビジネスの対象になっている。とりわけ、現代中国画家の作品に人気が集まり、ブーム状態が生まれているらしい。中国国内のみならず、海外でもクリスティやサザビーなどでオークションの対象にもなり、かなりの高額で落札されている。

他方、驚くべき状況も指摘されている。香港の国境を越えた中国側深圳に、「大芬油彩画村」といわれる地域がある。ここではまさに絵画がビジネスの対象になっているが、その内容がすさまじい。たとえば、深圳の郊外の町布吉Bujiには、およそ1キロ四方に乱雑なコンクリートの建物が立ち並び、700近い画廊ショップ(工房)が密集している。屋根のない店もあり、制作途上の作品や材料がいたるところに積み重ねられたりしている。天日で乾燥したり、少し高額の商品はエアコンがある建物で制作されている。

「美術工場」の実態

客はここではどんな注文でもできる。ヨーロッパ有名絵画のコピーは当たり前で、モナリサのコピーなども人気があるらしい。もちろん、すべてが贋作だが、1点づつ油彩で仕上げられている。そして、コストはほとんど数ドル程度。なんと、額縁は50セント。近世までの西欧絵画の世界でも、パトロンは画家に依頼する作品の主題などにかなり注文をつけたことは事実だが、どうもそれとはかなり違う状況である。

こうした場所は他にもあるが、いわば画家の工房を工場化したものである。町工場のような中で、「画家労働者」ともいうべき職人がいっせいに並んで仕事をしている。一人で一製品を手がけている場合もあるし、同じ主題の作品を渡り歩き、人物の手足など、ある部分だけを描くというように分業している場合もある。

手本になっているのは画集、絵葉書、インターネット上のイメージだという。時には、ディジタル画像の輪郭を機械的にキャンバスに印刷し、職人が絵の具で着色している。

絵画も数で作られる

大芬にはこうした画家労働者が5000人ほどいて安価なコピー作品を制作しており、さらに熟練度の高い画家労働者が3000人ほどいるといわれる。近くには10ヶ所近い工房村があり、「美術産業」に雇われている労働者は3万人にも達する。いまやあらゆるものを生産する中国だが、ついに絵画まで生産するようになった。その競争力は、これも安い労働コストである。

ダ・ヴィンチ・コード・ブームにあやかって、「最後の晩餐」をマグダラのマリアで描いたコピーが人気らしい。「モナ・リザ」やゴッホの「ひまわり」も人気だという。中国風に描かれた「モナリサ」もあるという。客は世界中に分布し、新興のロシア人実業家、フロリダのコンドミニアム、中東のホテル、アメリカの小売業者、インターネットで家族の肖像画を依頼するアメリカ人もいる。もちろん、わが日本人も多いようだ。

大芬の大手の工場は、毎月8万枚近い製品を押し込んだコンテナーを15から20は海外出荷するという。中国国内市場も活況を呈している。自分のオフイスに絵をかけておくと、訪問客が「この社長はいい教育を受けた」と思うらしい。そういえば、バブル期の日本にも、高額の絵を買い占めた社長さんたちが多数いましたね。自分の家を持つ中国人も増え、需要は増加、主題も西洋のものばかりでなく、中国の画家も人気が出ている。インターネット上でいくつかの工房をアクセスしてみると、確かになんでもありの状況である。

「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則は、どうもこの世界にも通用するようだ。後世は現代について、いったいどんな評価をするのか、また空恐ろしい思いがした。

Reference

*

"Painting by numbers" The Economist June 10th, 2006.

東京でのエレベーター事故に関する関する報道をテレビで見ながら、思い当ることがあった。今は使用されていないと思うが、20年ほど前、ドイツやオーストリアのビルで入り口のドアもなく、単に鋼鉄の箱が連なり、一定の速度で昇降しているだけの文字通りエレベーターの原型のごときものに乗らざるを得なかった経験がある。れっきとしたオフイスビルだったが、大変怖い思いをした。とび乗る時より降りる時が怖かった。足を滑らしたら大変なことになると思った。エレベーターに乗ることは、危険と隣り合わせなのだということを思い知らされた。

とどまらない超高層ビルブーム

たまたま世界の超高層ビルブームに関する記事*を読んでいたら、エレベーターに言及した指摘に出会った。超高層ビルは使用効率が悪いにもかかわらず、ブームは衰えないらしい。その背後には、1)人目をひくような投機的な企て、2)本社の誇示、3)偉大さを見せつけたい政府の支援、などが動機として働いている。

こうして建造された高層ビルには、通常は中階層向け、高階層向けの二本立てでエレベーターが設置されている。しかし、最近の超高層では、これだけでは利用者の要望に応えきれないので、一本のリフト・シャフトの中に2、3本のリフトを走らせ、途中に「スカイ・ロビー」と称するスペースを設け、ほとんど待つことなく乗り換えできる仕組みを設定しているという。

コンピューターと建設技術の進歩がこうしたことを可能にしたのだが、効率優先、技術至上主義の行方には一抹の恐ろしさを感じる。一昔前に見られたような、自分の手でがらがらと扉を開き、確認してボタンを押すとゆっくり昇降するエレベーターはなくなってしまった。このごろはエレベーターに乗ると、待ちきれないように扉の開閉ボタンに手を伸ばす人々が増えた。効率、便利さに慣れすぎる怖さを感じるのは私だけだろうか。

超高層ビルと不況

さらに気になる指摘があった。超高層ビルは構想される時はブームの絶頂期であり、完成時にはしばしば大不況にぶつかることになることが多いということである。ニューヨークのクライスラービルが完成した時は、ウオールストリートが1929年の大不況に突入する瀬戸際であった。エンパイアステートが完成した時は、大不況のどん底だったといわれる。1934年の時点ではビルの4分の1は空室のままであり、Empty State buildingと揶揄されたらしい。

クアラルンプールのペトロナスタワー(452メートル)が竣工したのは、東アジアの金融危機が始まった1977年の翌年であった。ロンドンのオフイス市場は、1974年、1982年、2002年に下降を記録している。今日の段階では世界最高といわれる台北の101ビルを訪れる機会があったが、アジアにも上海、北京など中国を中心にこれを上回る超高層ビルが建設中である。この異様な世界一争いは沈静化する気配はないらしい。空恐ろしいとは、このことをいうのでは。

*

'The skyscraper boom.' The Economist. June 3rd 2006.

映画のオフィシャル・サイト

http://www.13natsu.jp/

最近珍しくかなり多くの映画評論家が、高いポイントを与えた映画が目にとまった。「13歳の夏に僕は生まれた」である。このブログの主題でもある移民の世界が対象であるだけに、「移民問題」ウオッチャーとしては見ておきたい。近くの映画館で上映されるまでは時間がかかりそうであり、早速出かけてみた。

テーマはこのブログで再三とりあげてきたアフリカからヨーロッパへの不法移民問題である。主人公サンドラは、北イタリアの小都市プレシャの裕福な工場主のひとり息子。13歳の夏、父とその友人と出かけたクルージングで、過って海に転落するが、密航船に救助され、それまで知らなかった過酷な世界を知る。

密航船は沿岸警備隊に発見され、移民収容センターに送られる。サンドロだけは身元が分かり、両親のもとに帰る。命の恩人であるルーマニア人のラドゥと、妹といって紹介された自分と同じ年頃の少女アリーナを信じきり、両親に引き取りを懇願する。息子の生還で生き返る思いをした両親もそれを聞き入れる。

しかし、結果は厳しく裏切られる。サンドロは自分のまったく知らない世界を改めて知らされる。サンドロはどこへ行くのだろうか。

こうしたテーマを取り上げた作品の多くがそうであるように、結末はオープンエンドで終わる。監督にも確たる答はないのだろう。映画自体の出来は決して悪くはないのだが、やはりもう一歩の踏み込みが足りない。結論が途中で見えてしまう。やはり移民の根源に立ち入り、究明しないかぎり、情念に訴えるだけで終わってしまい、不完全燃焼することになる。「愛」が問題の解決にはなりえないのだから。

移民船の中でラドゥが言った 「動脈の血と静脈の血は隔てられ、決して混じりあわない」という言葉が耳に残った。 この映画の日本語タイトルにはかなり苦労したと思われる。しかし、原題QUANDO SEI NON PUOI PIÙ NASCONDERTI 「生まれたからには隠れられない」の意味は深い。

本ブログ内関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/8a35f37b7889280c4514cec256611fb9

*私事ながら、ヨーロッパ移民問題に造詣が深く、日米間の比較移民研究・調査を共にしたK.T.さんが亡くなられた。深い哀悼の意を表したい。

インド旅行中に、メディカル・チェックを受けた知人の話を聞いた。以前、このブログで、日本にとって医療立国の構想が必要なことを記したことがある。その先駆的な例として、シンガポールの状況を紹介した。対象とする患者の母集団を自国民という狭い範囲に限定せず、広くグローバルな市場へと拡大するという医療サービスの開放・立国の方向である。高度な医療技術、設備と丁寧な看護ケアを武器に、ラッフルズ病院などはその方向で成功を収めつつある。高度な医療環境のある国というシンガポールの国家的イメージ向上にもつながる。

シンガポールのような人口小国にとって、IT産業の成功に次ぐ医療産業での発展は、国家的戦略としてきわめて重要な意味を持っている。日本には残念ながらこうした雄大な構想がない。医師はおろか看護師受け入れでも、目先きの対応だけで将来へのヴィジョンがない。

シンガポールを追うインド

シンガポールに続き、インドが同様な方向での展開を目指している。インドは近年IT産業の分野で世界をリードする驚異的な発展をとげてきた。すでにソフトウエア開発では、確固たる地位を占めている。

インドは中国と同様に東洋医学の長い伝統を保持している。その蓄積に加えて、西洋医学の先端を取り入れた近代医学の分野でも新たな方向を切り開こうとしている。 2005年、インドでの医療サービスを受けるために海外からやってきた患者は15万人を越えた。

英語圏で、言語の壁がないこともITの場合と同様にインドの武器となっている。加えて、高度な医学教育を目指し、インド政府や民間関係者は人材育成に力を尽くしてきた。インド政府はこの方向に沿って、海外からの患者と家族の受け入れのためのメディカルヴィザの発給に踏み切った。

この背景にはニューデリーを始めとして、インド国外に開かれた病院、医療機関が着々と成果を挙げつつあることを指摘できる。当初は海外に住むNRI(Non Residence Indian 非居留インド人)を対象としていたが、今ではインド人以外の患者が増える傾向にある。空港への送迎、治療費、入院費などすべて含めて血管造影が1日の入院で550ドルと、西欧の病院と比較して安価なことなどで人気を博しつつある。高い医療技術の維持・達成を目標とするこうした病院は、IT産業に次ぐ先端産業としてインドの発展を支えるものとなりそうである。こうした方向はドバイ、バーレーンなどの中東諸国も、模索している。

新たな雇用機会の創出にも

日本では、雇用機会の海外流出が大きな懸念材料になっている。日本列島に残りうる産業はなになのか。高度な専門性、技術力を持った産業こそが将来の日本を背負うものである。そのひとつが、医療サービスである。日本はこの領域でアジアをリードしうる立場にある。

世界では、高度な専門技術能力を持った人材の争奪が起きている。このグローバル化の時代に、国内の人材だけで一国の活力を維持してゆくことはできない。世界中から医師、看護師、医療技術者など広く人材を受け入れ、その成果を世界に還元するという視点が必要である。

地域振興・開発のベースとしてグローバルに開かれた視点での医療サービスのあり方は、急速な少子高齢化で活力を失いがちな日本にとって、検討すべき大きな課題と思う。小児科や産婦人科医師が不足して、子供も安心して生めないという状況では、とても出生率の改善どころではない。高度な医療・看護環境に支えられた人間重視の国というイメージが生まれるような努力が必要ではないか。現実の医療・介護の現場をみると、過酷ともいえる現実が目に入ってくる。大きな視点の転換が必要に思われる。

本ブログ内関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/7f5278267f8243515ba252bca2619336

Graph:Quoted from The Economist May 6th 2006.

インド、中国におけるIT・ソフトウエア産業の台頭が注目を集めている。最近、この問題に関わる小さな調査に携わって感じたことを少しだけ記してみよう。中国が日本、アメリカなどのIT企業のバックオフイス(裏方の仕事場)化していることである。

先進諸国が海外へ仕事を外注(オフショアリング)する傾向が高まっている中で、世界の労働のあり方が大きく変わりつつある。特に、ITソフトウエアの分野では、産業の階層分化が急速に進んでいる。とりわけ注目されるのは、中国内陸部へ下層(下流)部分の仕事が移転し始めたことだ。

激変する内陸部

中国内陸部の古都西安では、一室に数十人から百人近い若い女性労働者が、コンピューターの画面を前に働いている光景は珍しくなくなった。かつての靴、衣服、玩具などを労働集約的に組み立てている光景とはかなり異なっている。しかし、それを支えているものが、他の地域に比較して圧倒的に安い賃金であることには変わりはない。

彼女たちが行っているは、日本、韓国、アメリカなどのソフトウエア企業や販売業の裏方の仕事である。人手のかかるデータ入力、ソフトウエア・チェックなどの工程、車のローンの事務手続、医療保険の処理などを請け負っている。

ハイテクの裏側

西安はこれまで中国の宇宙産業の拠点のひとつであった。7500社を抱え、中国のシリコン・バレーといわれてきた。100以上の大学があり、毎年12万人以上の卒業生を送り出してきた。「西安ハイテク産業開発区」として、世界のソフトウエア開発の先端に躍り出る構図を描いてきた。しかし、現実には日本、韓国、アメリカ企業などのアウトソーシングの拠点となっている。BPO(Business Process Offshoring)といわれる企業の工程の一部あるいは全部を請け負っている。

IT(ソフトウエア)分野ではインドと中国が競っている。英語圏のインドは優れた理系人材と低賃金を基盤に急速に拡大・発展をとげてきた。しかし、最近では大卒の俸給が急騰、離職率も高くなった。

低賃金が武器の内陸部

他方、中国もこの分野での拡大を目指しているが、初任給段階では中国の大卒給与は月300ドル程度、アメリカの10分の1であり、コスト面で非常に競争力がある。特に内陸部の賃金水準は低い。The Economist(May 6th 2006) が伝えるように、中国でも上海、北京など沿海部と比較して、西安など内陸部の賃金水準はかなり低い。北京、上海の40-50%という水準である。

IT労働力の質という点で、中国はインドよりも5-10年間は遅れているといわれる。中国については、いくつかの問題点が指摘されている。英語圏でないため仕方がないが、英語を話し、書く能力が不足している(コールセンターなど顧客との頻繁なやり取りを必要とするサービスには不適である)。大学教育もインドと比較すると現実社会との距離が大きい。産学協同の経験も浅い。一部の重点大学を除くと大学生の質が低い。ソフトウエアのコピーなど知的財産権の侵害も多い。

先行するインド

このように、ITソフトウエア産業について、インドは中国よりも明らかに先行している。中国がデータ入力、ソフトウエア・テスト、定型処理など低層(下流)のBPOのシェアを高める反面、インドは英語圏の強みと理系人材の豊富さを武器に、大きな創造性や言語能力を必要とする中層分野への展開を目指している。

急速に人口減少が進む日本にとって、下層・中層工程を中国、インドなどへ依存する傾向はますます強まるだろう。問題は、高度に創造的な能力を要する上層部分で日本は生き残れるかという点にある。グローバルな競争に生き残る「創造的企業」とは、いかなるものか。日本が直面する厳しい課題である。

References

'Watch out, India: Outsourcing to China' The Economist May 6th 2006.

「アジア諸国の国際労働移動」Business Labor Trend. April 2006.

4月24日の『クローズアップ現代』のトピックスは、「コールセンターの光と影」*であった。コールセンターが大都市から地方に展開し、産業の少ない地域の雇用創出に役立っている。しかし、新たに生まれる仕事の内容を考えると、もろてを上げて歓迎というわけにはいかないという内容であった。実は、こうした問題設定自体が時代遅れと思われるほど、コールセンターはIT時代到来以前から、われわれの日常生活に深く浸透してきた。製造業などと違って、業務の内容が見えにくいために注目を惹くことが少なかった。

広がるコールセンターの可能性

コールセンターは、地理的に離れた供給者と消費者の間の意思伝達を電話を含むIT技術を駆使し、ヴァーチャルな「対面」方式で実施するシステムである。そのビジネス領域は銀行業務、コンピューターのヘルプライン、サポート、受発注、セールスなど、あらゆる分野へ拡大している。

雇用機会が地元にない地方では、賃金率は低いが一度に多数の雇用を創出することが可能なgため、歓迎する地域が多い。地方の都市を訪れると、以前は賑わっていた商店街などがシャッターを下ろし、閑古鳥がないている光景がいたるところに見られる。地方都市の衰退は明らかだが、その再生は容易ではない。

さしたる大企業なども存在しない地方では、一度に50-100人分の雇用を生み出すことは至難なことである。そのため、自治体が事務所などのインフラまで助成、提供してまでコールセンターを誘致していること もある。少しでも労働コストの安い地域を求めて、札幌のような大都市でも40社以上が進出している。

情報通信関連企業立地促進補助金(コールセンター補助金)などの名目で、県などの誘致側が新規雇用者への人件費補助、さらに回線使用料、事務所賃借料などを補助する場合が多い。雇用されるのは、主として30-40代の主婦が多いが、雇用機会がない地域では高校などの新卒者も働いている。

現代の「女工哀史」?

しかし、TVが映し出したように労働者の定着率は良くない。時間賃金率がきわめて低い上に、仕事の内容が精神衛生上あまり良くない。消費者のクレームなどが、オペレーターにとって大変厳しいプレッシャーとなる。確かに、手厳しいクレームなどに直面するオペレーターは、直接雇用でもないのになぜこんなことをいわれねばならないのかという思いがするだろう。しかし、電話の反対側でクレームをつける消費者は、そんな事情はまったく分からない。心身ともに疲弊してしまう現代版「女工哀史」といわれる状況が生まれている。

実はグローバルな視野で見ると、アメリカやイギリスなどの企業は英語圏としての優位を生かして、自社のコールセンターをインド、フィリピン、アイルランド、南アフリカなど国外に置くまでにいたっている。アメリカの消費者が購入した製品について問い合わせたところ、少し変な応対だったので問いただすと、マニラ郊外のコールセンターであったというようなことが実際に展開している。

アウトソーシングの新たな形

インターネットの発達は、従来考えられなかったような新しい仕事、労働の次元を創り出した。インターネット上で、仕事の機会が瞬時に外国へ移動してしまう新たな形態での「アウトソーシング」である。いわば、「ヴァーチャルな移民」ともいうべき新しい形態である。

インターネット上での仕事の移動には、移民と国民国家との間に生じるさまざまな軋轢をある程度回避する効果も期待される。人の地理的移動を伴わないだけに、移民による文化的衝突のリスクを軽減するという利点もある。しかし、すべての仕事がインターネット上で移動するわけではない。製造業、農業、建設、レストランなど、大部分の仕事は、本来的に立地と不可分な関係にある。

産業革命以来の激変

それにもかかわらず、コールセンターに象徴される人の目に見えない「仕事の機会の移動」は、今後注視してゆかねばならない重要な意味を持っている。英語と異なり、日本語圏は小さいためコールセンターが海外へ置かれる例は少ないが、ソフトウエア開発の場が中国やインドへネット上で移転するオフショアリングは明らかに進んでいる。「仕事の世界」は、あまり注目されていないが、産業革命以来経験したことのない変容をしているといえるだろう。

本ブログ内関連記事

http://blog.goo.ne.jp/old-dreamer/e/c32d8d1db444d48542d7153bfd0b5a0f

References

*

「コールセンターの光と影」『クローズアップ現代』2004年4月24日

コンピューターテレフォニー編集部編『コールセンター白書2005』リックテレコム、2005年