|

飯盛山の山麓に広がる「吉武高木遺跡」 発掘後は埋め戻され「やよいの風」史跡公園として整備が進められている。

|

|

神奈備型の飯盛山 我が国最古の王国「早良国」のランドマークだ |

朝鮮半島、大陸への玄関口である博多湾に面した地域は早くから稲作文化が我が国に入ってきた(狩猟採集文化である縄文時代から、稲作農耕文化である弥生時代への転換というパラダイムシフトが起こった)先進地域であった。その博多湾の西側の室見川に沿って、早良平野がある。それほど広い平野ではなく、通常福岡平野の一部と認識されている。ここに古代早良国の王墓と思しき遺跡(吉武高木遺跡)が発見された。いまは大福岡市の早良区・西区になっているが、古代においては油山で隔てられた隣の奴国(那珂川沿いの福岡平野)と境を接し、西は飯盛山、叶岳、高祖山などの日向山系を介して伊都国(糸島平野)と、南は背振山系を介して吉野ヶ里遺跡のある佐賀平野と接している。

|

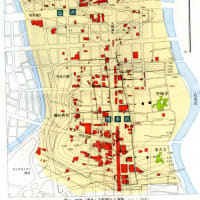

「吉武高木遺跡」の位置と 博多湾周辺の弥生遺跡 |

1984年の発掘調査で、ここ吉武高木・大石地区において甕棺墓、木棺墓が大量に見つかった。いわば甕棺ロードともいうべき墓群からは多くの銅剣や銅戈が副葬品として出土している。中でもその中核墓ともいうべき3号墓には「銅鏡、勾玉、銅剣」の三点セットが副葬されていた。この他を圧する威信財の出土は「王」の存在を想起させる。そして、のちの天皇家の「三種の神器」の原型とも考えられる三点セットに世間は色めき立った。またすぐ近くからは大型の高床式と思しき建物跡(高床ではないとする説もある。用途は未だ不明だが居館跡ないしは祭殿跡ではないかとも言われている)も発見されている。弥生中期の始め(紀元前2世紀頃)の遺跡と考えられ、紀元前1世紀の奴国王墓と考えられる須玖岡本遺跡や伊都国王墓と考えられる三雲南小路遺跡よりもさらに古く、いわば我が国最古の王墓の発見と騒がれた。

|

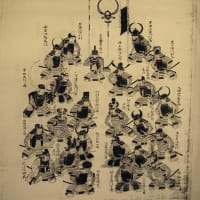

副葬されていた「三種の神器」 (福岡市文化財HPより) |

したがってここは我が国最古の王国、早良国の跡ではないかと考えられている。王国といっても、明確に統治の権威と権力を有する「王」がいて「国」の体をどの程度までなしていたのかは不明だが、少なくとも水稲農耕社会の初源的な形の集落、ムラ、邑、クニ、国が形成され始めた時期であっただろう。その首長(おさ)はなんらかの民を統治する権威を有し、その墓には他より厚く埋葬され、その権威を示す威信財が副葬されたのであろうと考えられる。前述の奴国王墓や伊都国王墓には前漢皇帝から与えられた銅鏡など漢物が副葬されている。この吉武高木遺跡の中核墓に副葬されていた「三種の神器」がどこから与えられた(由来した)「威信財」なのかがこれからの研究課題のように思われる。なかでも多紐細文鏡(たちゅうさいもんきょう)は、後世でてくる前漢鏡や後漢鏡と異なり、さらに時代が古い。首から紐でぶら下げて光にかざす目的に作られようで、シャーマンが呪術に用いたものらしい。朝鮮半島に同様のものが見つかっていて、朝鮮半島由来のものであろう。また、出土した勾玉は糸魚川産の翡翠である。当時チクシとエツに交流があった証だ。そうした「三種の神器」の出自を知ることで埋葬されている「王」とはどのような存在であったのか徐々に解明されてゆくことだろう。

一方、「倭国の王」は中華思想(華夷思想)、すなわち中華皇帝の徳を慕って蛮夷の王たちが朝貢し、皇帝が朝貢してきた王たちにその地域の支配の権威を与える、という冊封体制ができてから出現するものであり、それ以前には「王」は存在しない、とする考えもある。確かに「倭人世界」を構成する国々が、競って中国皇帝(漢、魏、晋など)に朝貢し、「王」として冊封されるのは紀元前1世紀以降、奴国や邪馬台国の時代になってからのことだ。しかし、それ以前に倭のクニグニの首長が、統治の権威をさらに上位の権威から受託される形式がなかったのだろうか。

3世紀以降に著された中国の史書、すなわちよく知られている後漢書東夷伝や魏志倭人伝に記述のある、末盧国、伊都国や奴国、その他の「分かれて百余国をなす」とされる倭国の中にこの早良国は出てこない。おそらくその記述の300年以上前に博多湾岸に存在した国・クニなのだろう。その後なんらかの事情があって、倭人伝が記述される頃までには隣の奴国に吸収され消滅したのかもしれない。また漢の皇帝から金印をもらった奴国王も、魏志倭人伝の時代(3世紀)になると邪馬台国・伊都国(卑弥呼の代官一大卒が駐在する)に従属するクニになった可能性がある。実は一時邪馬台国ではないかと騒がれた吉野ヶ里も倭人伝の百余国に属するのか、どのクニに比定されるのか未だ定まっていない。史書に記述のない弥生のクニの一つであったのだろうか(三根国に比定する説もあるが)。紀元前2世紀から1世紀、中国では秦が滅び漢の時代に移ってゆく時代、その「倭国」には史書に記述のない多くのクニグニが存在し、合従連衡を繰り返していたのであろう。いわば原始的な弥生の「王国」(ムラオサのいるクニ)が存在し互いに争う混沌とした時代を形成していたのかもしれない。こうした弥生のクニ・グニの実態は、考古学的な研究成果から徐々に解明されてゆくのだろう。

さてこの早良平野の吉武高木遺跡の現場に立ってみると、まず驚かされるのが、その「弥生的」ロケーションセッティングだ。わずかに高低差のある微高地に遺跡は存在しており、周囲を見渡すことができる。すなわち西の背後にそびえる秀麗な三角錐の飯盛山。そして東側には豊かな水量を誇る室見川が流れる。この佇まいには何かを感じずにはおれない。特に飯盛山はヤマトの三輪山や伊都国の高祖山、奴国の油山のような神奈備型の山容だ。すなわち山自体がご神体であったであろう。飯盛山には現在飯盛神社(下社、中社、上社)がある。社伝にはこれは平安時代初期に創建された、とあるが、元は飯盛山自体がご神体であったにちがいない。ご神体山と微高地と川。これぞ弥生の国(クニ)の原風景だ。

また遺跡発掘現場に立って東、すなわち奴国の方向を振り向くと、そこには私の子供の頃から見慣れた油山が聳えている。博多湾、志賀島から福岡市街を展望すると、この油山がどっしりと存在感を持った神奈備山であることを知る。さらには福岡タワーなどの高層建築が並び発展著しい福岡市街地が広がっている。西には飯盛山、その脇には叶岳などの日向(ひなた)山系が。この日向峠を越えると高祖山を見ながら糸島平野、すなわち伊都国へと抜ける。また南に目を転ずると脊振の峰が壁のように連なっている。この険しい山に分け入る三瀬峠を越えると佐賀平野の吉野ヶ里遺跡にたどり着く。北は博多湾に浮かぶ能古島がすぐ目の前に見え、その向こうは玄界灘を経て大陸へとつながる大海が広がっている。しかし、早良平野はそれほどの規模を持つ平野ではなく、周辺に西新町遺跡や野方遺跡など、奴国の衛星都市的な集落遺跡が発見されていることから、隣の「大国」奴国に併呑されるのは時間の問題だったのかもしれない。

この辺りは現在は福岡市の西のベッドタウンで、数々の高層マンションが立ち並び、都市高速道路や市営地下鉄が走っているが、昔は田んぼと畑しかないのどかな田舎であった。その急速な都市化に伴う開発要請が、地下に眠る弥生の痕跡を時空を超えた現代に晒すきっかけになっている。まだまだ知られざる弥生の世界が埋もれているに違いない。私の子供の頃には早良郡が存在したが、いまは福岡市に合併された。そう「早良(さわら)」という名前そのものが古代から連綿と続いている。隣の糸島郡だってそうだ。伊都国と志摩国。なかなか古代の情景を可視的に再現することは困難でも、その存在を確かに感じることができる地域だ。

現在、遺跡発掘現場は埋め戻されているが「やよいの風」史跡公園として整備工事が進んでおり、2016年の完成を目指している。飯盛山を始め、周囲を神々しい山々に囲まれた古代のまほろばを感じるロケーションだ。「やよいの風」とはよく命名したものだ。自治体もようやくこうした遺跡の価値を認識し始めたのだろう。歓迎すべきことだ。福岡はこうした古代の史跡の宝庫であるが、意外に認識されていない。それは都市化する地域にあって、それとわかる(可視化できる)ランドマークが整備されてこなかったことによると思う。またそうしたストーリーを紡ぎ出してプロデュースする努力を怠ってきた。いつまでも辛子明太子と博多ラーメンの街でもないだろう。我が国最初期の稲作集落跡である板付遺跡。須玖岡本遺跡や比恵遺跡など、古代奴国王都、王墓の跡があり、我が国発祥の地といっても過言でないのに、考古学ファンなど、一部の知る人しか知らない遺跡だ。あの金印以外、福岡市民の何人がそれを知っているのだろう。そういう福岡人の私もあまりよくわかっていなかった。福岡市博物館、埋蔵文化財センターなどと連携した周遊コースなどを整備して欲しいものだ。

早良平野の「やよいの風」を感じて辺りを見渡すと誰もいない。ふと通っていた小学校の校歌を口ずさんでいる自分に気がついた。「背振の峰を仰ぎ見る 明るい雲のあけくれに 文化の香り身に受けて...」。そういえば福岡市の学校の校歌には背振の峰を歌ったものが多い。

|

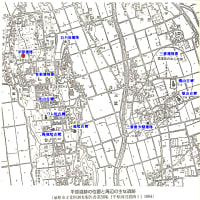

筑前國郡絵図早良郡 江戸時代のもの (福岡県立図書館蔵) ほぼ古代早良国の範囲であった 東が那珂郡(古代奴国) 西が怡土郡(古代伊都国) 南が肥前国吉野ヶ里 |

|

飯盛山自体がご神体山であったのだろう 飯盛神社参道からの眺め |

|

飯盛山中腹の飯盛神社中宮鳥居 |

|

飯盛山からの展望 シーサイドももち、福岡タワー、福岡ドームが見える かつて古代那の津のあったあたりだ |

|

飯盛山山腹に飯盛神社中宮の大鳥居が見える |

|

まさにご神体山という佇まい |

|

北、すなわち博多湾方向には能古島が見える |

|

「吉武高木遺跡」発掘現場から飯盛山を望む。日向峠を越えると伊都国 |

|

「吉武高木遺跡」から東に油山を望む。この先が奴国 |

|

「吉武高木遺跡」から南には背振山系を望む。山の向こうには吉野ヶ里遺跡 |

|

那の津の夕景 |

|

チクシの母なる川。豊穣の筑後平野を育む筑後川 |

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d6514.192058536099!2d130.32281581349486!3d33.53948546008275!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1447071853923" frameborder="0" width="600" height="450" data-blogger-escaped-allowfullscreen="" data-blogger-escaped-style="border: 0;"></iframe>

アクセス:

市営地下鉄七隈線次郎丸駅下車。徒歩50分。バス乗り換えなら(四箇田団地行き。本数は割に多い)田村町バス停下車徒歩15~20分。あるいは天神、博多駅から西鉄路線バス四箇田団地行き直通を利用する手も。遺跡への表示が少なく、はっきり言って非常にわかりにくい。今後ハイカーやバイカーにも親切な表示の整備を期待したい。バス停から飯盛山を目印に室見川を渡る。広い田畑の中をひたすら歩く覚悟が必要。しかし、それが爽快なのであるが。