博多は古代より現代に至るまで,栄枯盛衰はあれ、2000年有余、途切れる事なく続いた日本最古の都市である事を知る人は少ない。日本のどの街より長い歴史を持ち、その繁栄の記憶を今に伝え、さらに未来に向けて発展してゆく街である。飛鳥古京や平城京は歴史の舞台から姿を消し、千年の都、京都よりも古く、江戸開府四百年なんて若造は足下にも及ばない。他にこのような都市が日本にあるだろうか。

1977年、福岡市営地下鉄建設工事に先立って、大々的な「博多遺跡群」の調査が始まった。福岡市という発展著しい大都会の地下に眠っている「博多」の複合的な遺構の全容解明にとって、地下鉄工事は千載一遇のチャンスであった。これを契機に、30余年になる今でも博多地下都市の発掘は続いているが、想像通り日本の成り立ちを解明するために不可欠は情報が閉じ込められた遺跡群であることが分かってきた。縄文時代の集落跡や、弥生時代のムラ、クニ、古代奴国、筑紫太宰、中世博多、と時系列重層的に遺跡が出現する、まさにタイムカプセルである。皮肉な事に、歴史の中に打ち捨てられた街であれば,発掘はそれほどの困難を伴わなかったであろう。佐賀県神埼郡で見つかった吉野ケ里遺跡のように広大な環濠集落が田圃の地下にそのまま「弥生のクニ」として封印され,それをほぼ完全な形で掘り出す事も出来た。しかし、博多は現在を生きる活気ある街だ。どんどん新しいビルが建ち,地下鉄が掘られ、高架道路が建設され。考古学者には悩ましい環境に存在する遺跡群である。それだけに今を生きる博多の全容解明を進める意味も大きい。博多の歴史が重ねて来た時間とその重みを思い知らされる。またそれは日本の成り立ちの歴史とともにあった事を思い知らされる。

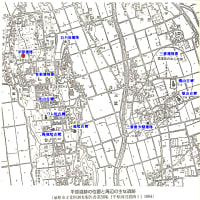

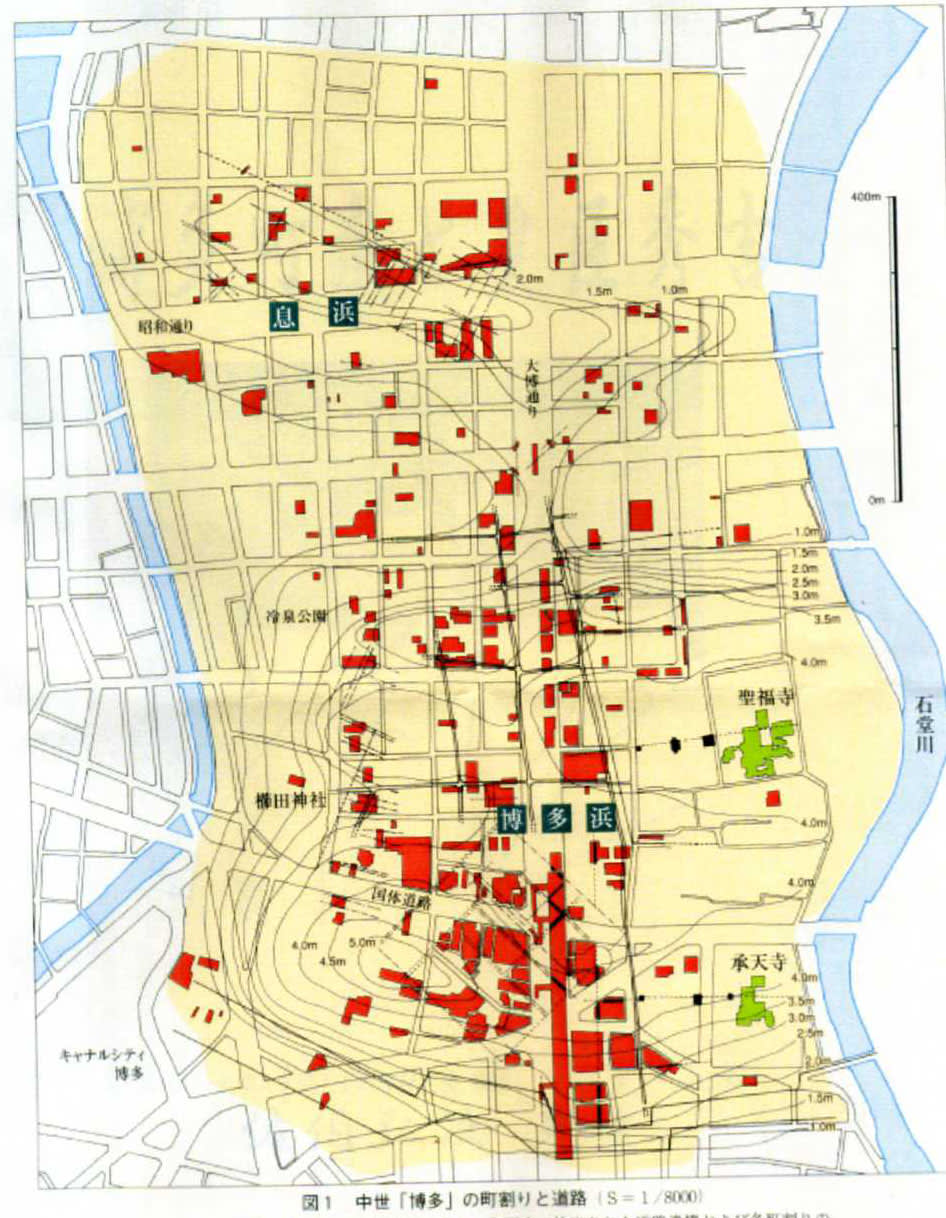

発掘調査により分かってきた博多浜、息浜の町割り

(福岡市教育委員会報告書より)

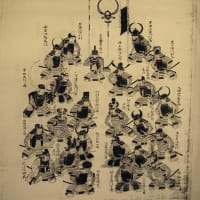

住吉神社に奉納されている絵馬

南北が逆さだが、冷泉津、草香江津が描かれ、博多浜、息浜の町割りが描かれている。

中世以降の博多の地形とは大きく異なる

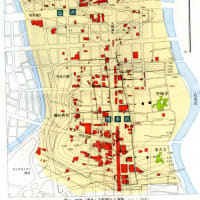

江戸時代黒田氏の城下町の博多

太閤割りがはっきり残っており、それによって山笠の「流れ」が決められている。

(九州大学古地図アーカイブより)

博多2000年の歴史を駆け足で振り返ってみよう。

文字に書かれた博多の歴史は、一世紀の弥生時代後期の奴国に始まる。紀元前に稲作農耕文化が大陸から伝わり,弥生の時代が始まったのも此の地だ。中国の史書、後漢書東夷伝によれば、現在の博多にあった奴国の王は1世紀には後漢の光武帝に使者を送り「漢委奴国王」の金印を受けている 。また魏志倭人伝には3世紀、奴国には二万戸あったとしている。倭国の大国で、邪馬台国,と投馬国に次ぐ人口である。また、中華王朝の動乱や朝鮮半島の王朝交代などによって大陸からの多くの人々の移入、渡来があった。まだ倭国にとって「世界」とは朝鮮半島、中華文化圏という東アジア世界が全てであった時代のことである。

飛鳥,奈良時代には、飛鳥京、平城京に権力基盤を置くヤマト王権、朝廷の筑紫における宮家、大陸への窓口としての筑紫大宰が設けられた。那の津/博多津はその外港として重要な役割を果たす。律令制が確立するにつれて、博多津は太宰帥(官制としての太宰府長官)が直接管理する交易都市として、遣唐使の出立地、唐物輸入の窓口など、外交窓口、国際貿易港として繁栄する。筑紫鴻臚館はその中心であった。一方、大陸情勢が緊迫すると,大陸への出兵拠点、逆に大陸からの侵攻を防衛拠点としてもその役割を果たした。

平安時代に入り,徐々に律令制度が崩れ始め、朝廷の直轄機関である大宰府による官製貿易、外交防衛機能が弱まると、今度は都の権門や貴族の荘園や寺社を中心とした私貿易が盛んになってゆく。特に博多から上がる莫大な富と貿易利権に着目したのが平家の棟梁、平忠盛。その子清盛は、平家繁栄の基盤として南宋貿易を独占すべく、自ら太宰大弐の官職を求め、博多に大型の宋船が入港できる袖の湊を整備したと言われている。

鎌倉時代に入ると、多くの華僑が博多津に移り住み、南宋杭州出身の謝国明のような冒険的商人が博多唐房/大唐街(すなわち中華街)を形成する。そして博多綱首として、いわば総合商社のような役割を果たし日宋貿易を一手に仕切る。博多遺跡発掘では大量の陶磁器や輸送用の壷が見つかっている。日宋貿易が盛んであった様子を物語る遺物は、中国の杭州や寧波でも多く見つかっている。そこには「日本国太宰府博多津」の文字が。元寇では博多は戦場となり、灰燼に帰すが、華僑の財力で復興する。此の頃,中国からは禅宗が伝わり、栄西の聖福寺、聖一国師の承天寺が博多に建立される。これらの巨大寺院の建立にも博多綱首の存在が欠かせない。うどんやういろう、茶、そば、饅頭、博多織の原型となる絹織物などが伝来したのも、この頃の博多だと言う。

室町時代になると、勘合貿易による明との交易が始まり、博多には日本人の豪商が現れる。しかし明は倭冦対策や国内事情から一種の鎖国政策をとり始め、かつての中華思想にもとずく朝貢貿易の形を要求するようになる。足利義満が「日本国王」の称号を得て天龍寺船を出したり、南朝の征西将軍懐良親王を「日本国王」に柵封したりして、遣明船を受け入れた。しかし、宋、元の時代のように博多綱首や商人による私貿易は以前程活発な交易が期待出来なかった。そこで朝鮮貿易や、琉球との中継貿易を通じた南方貿易も博多商人が手がける。一方、京に近い堺が都の外港としての役割を果たし始めると、博多と競い合い益々発展する(競争は良い事だ)。また16世紀後半、大航海時代に入るとポルトガルやイスパニアなどの南蛮船がしばしば日本に漂着ないしは来訪するようになり、南蛮貿易が始まる。

戦国時代には,博多の貿易利権を巡って周防の大内氏や豊後の大友氏、肥前の龍造寺氏や薩摩の島津氏などの守護大名、戦国大名らが争い、博多は再び戦場となり灰燼に帰す。やがて豊臣秀吉が天下統一を果たすと,石田三成、黒田官兵衛が博多の町を復興させる(太閤割り)。神谷宗湛、島井宗室、末次平蔵、大賀宗久などの豪商が活躍する「博多黄金の時代」を迎える。此の頃イエズス会宣教師も博多に来て布教活動を始めるが、布教しにくい都市だと記している。人々は裕福な商人が多く布教に関心を示さないから、と。後にキリシタン大名黒田氏が国主となると博多には教会が建てられる。黒田如水の葬儀は壮大なキリスト教式であったと言う。大航海時代後半の覇者であるオランダやイギリスで発刊された地図には平戸Firado、堺 Sacayと並んで博多Facataが記載されている。太閤秀吉は、ポルトガルのフスタ船で博多湾から復興した博多の街を視察した後、姪の浜でイエズス会宣教師コエリョと多いに歓談したと伝えられている。しかし、秀吉はこの姪の浜会談の数日後に博多でキリスト教禁教令を発布している。なにがあったのだろう?

やがて徳川氏の江戸時代になると鎖国となり、1500年以上続いた国際貿易港、博多はその栄光の歴史の幕を降ろさざるを得なくなる。「博多冬の時代」の始まりである。江戸幕藩体制下では、博多に代わって肥前長崎が唯一の海外への窓口となる。新たに黒田氏の城下町の一部となった博多は、国際貿易に携わった商人の一部は長崎に移り、あるいは黒田氏の御用商人となって、国内流通を担う五箇浦廻船事業に携わるなど、筑前國府福岡城下の商都博多として発展の道を歩み始める。

明治維新後の開国、近代化の中で、博多はかつての国際貿易港としての輝きを取り戻す事は出来なかった。近代化を目指して欧米列強諸国との交易の時代を迎えた日本は、朝鮮半島や中国大陸に向いた日本海側の港よりも、横浜や神戸のような太平洋側の港湾都市が脚光を浴びる時代となっていた。したがって開港地にも選ばれなかった。市制がひかれた時も、その市の名称は、一票差で「博多市」から「福岡市」となった。

終戦後は博多港は大陸からの引揚船の入港地として、未曾有の敗戦という歴史の悲劇を味わうこととなる。「岸壁の母」「大地の子」... 様々な戦争の悲劇の舞台となる。国際的な港湾都市は,いつも歴史の光の部分だけを担って来た訳ではない。

しかし、21世紀に入り、流れは再びアジアの時代へ。韓国や中国との行き来が活発になると,博多は国際港としての輝きを取り戻しはじめた。いまや博多港は日本一の旅客数を誇る国際港であるし、またアジア観光のクルーズ船の人気寄港地の一つとなっている。経済成長が鈍化し、少子高齢化で人口減少が切実な日本。地方都市は衰退あるいは消滅の危機にひんしているが、福岡市だけは、人口増加を続けている。いまや人口150万の政令指定都市である。イギリスのある調査機関が最近発表した「世界で住みやすい街ランキング」では、日本からは東京、京都と並んで福岡が見事ランキング入りしている。

このように2000年の時間を駆け足で振り返ってみると、博多は、倭国/日本の歴史の中で、つねにユーラシア大陸からの文明の窓口としての地位を保ち続けて来たという事を改めて認識する。中国、朝鮮半島に近いというその地政学的な重要性は古代,中世、近世に至るまで変わらなかった。しかし、大航海時代を迎えると、ユーラシアの西の端から西欧諸国のアジア進出が盛んになり、博多にもその波が押し寄せる。やがて、その西欧列強の脅威から日本を守る鎖国政策で240年国を閉ざすこととなるわけだが、その「太平の眠り」から目覚め,辺りを見回すと世界の様相は一変していた。「近代化」という文明の波は、中国、朝鮮半島からではなく、太平洋を越えて欧米からやって来た。博多の大陸からの文明の窓口という地政学的な価値が相対的に低下してしまった。こうして京都や江戸を中心とした日本史の視点から俯瞰すると,博多は地方都市の一つに過ぎなくなってしまった。しかし時は今、グローバルな経済・文化の潮流は、再びアジアへとシフトし始めている。非近代的で「遅れた文明」として顧みられなかったアジアが目覚め、再び歴史の表舞台に躍り出てくる。日本は今そういう歴史の転換点に立っている。日本の歴史は世界の歴史と無縁に積み重ねられたわけではない。博多遺跡群の発掘成果からは、日本史を世界史的な視点から再理解する事の重要性を確信させる遺物が続々と出ている。博多は、だからこそ2000年も続いたのだということを理解する。まさに都市の変遷自体が歴史遺産なのだ。少なくとも福岡市民はそのことを知り、誇りにして欲しいものだ。東京(博多人のいう「中央」)ばかり観ている時代は終わったのだ。Think Globally, Act Locally.

現代の博多港。海外からのクルーズ船の人気寄港地だ。

古代の博多津・冷泉津は画面右下に位置していたが、今では完全に市街地に飲み込まれている。

承天寺は博多綱首謝国明の尽力により建立された禅寺

祇園山笠の起源はここ

方丈の石庭

大海に浮かぶ島を表す

承天寺通りに2014年に建立された「博多千年門」

博多の出入り口にあったと言う「辻堂口門」をモデルに復元したもの。

左右は承天寺の境内

中庭

謝国明の墓

大きな楠に囲まれてしまったことから

地元では「大楠様」として親しまれている。

博多塀を背景に謝国明の石碑

かつての渡唐口は

博多リバレーンのビル群のなかに

痕跡を残すのみ

博多の総鎮守 櫛田神社

平忠盛が管理を任されていた鳥羽院の荘園、肥前神崎の荘にあった櫛田神社のご神体を博多に勧請したものとの言い伝えがある。

博多祇園山笠が有名だが今日は博多おくんちの日

ご神体を牛車に乗せてパレード

お稚児さんの晴れ姿

大博通り

博多駅から博多港に通じる博多の中心通り

右手には唐から帰国した空海が開いた真言宗の東長寺

扶桑最初禅窟 聖福寺

宋から帰国した栄西により建立された日本最初の禅寺

うどんが日本に初めて伝わったのも博多。

「かろのうろん」は博多弁で「かどのうどん」

博多ラーメンばかりが名物ではない。

参考文献:

http://www.amazon.co.jp/中世都市・博多を掘る-大庭-康時/dp/4874156649