日本脳炎の疫学

1960年代まで年間数千人の患者数

1954年に日本脳炎ワクチンの推奨接種開始

1967年の予防接種改正で臨時接種

1989年にワクチン株が北京株に変更

1994年に予防接種改正により定期接種

1990年代以降、発生数は年間10人未満

現在の流行は約半数が中国南部(ワクチン接種体制なし)

世界全体で約50,000人(不顕性感染は約1.2億人と推定)

アジアでの脳炎の原因として最も多く、年間推定67,900例の日本脳炎がある(WER, 2013)

死者数は毎年15,000人以上と推定

報告されていない症例もあり、過小評価された数字である可能性

2012年において、日本脳炎流行国である24の国のうち、18カ国で何らかの流行調査が実施されており、11か国で日本脳炎の予防接種プログラムを実施している(WER, 2013)

日本脳炎の定期の予防接種を行っていない地域

予防接種法第5条 に市町村長が行う予防接種について、下記の規定がある

2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。

3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。

上記に基づいて北海道では北海道感染症危機管理対策協議会にて定期接種の是非について議論がされているが、2013年度時点では日本脳炎の定期予防接種を実施していない。

議事録では予防接種による細胞性免疫の観点、日本脳炎を含むA類疾病の定期接種の接種費用については、普通交付税による地方財政措置(公費負担の9割分)が講じられている観点が不足か

また、予防接種法第25条では、定期の予防接種を行うための費用は、市町村が支弁するとされているが、同法第28条及び施行令第33条により、定期の予防接種に要した実費(薬品費、材料費、予防接種を行うために臨時に雇ったものの経費)は、保護者等から徴収できることとなっている。(ただし、実際は、ほとんどの市区町村において、接種費用は無料となっている。)

青森県においても平成7年から平成9年においては、北海道と同様に日本脳炎の定期の予防接種を実施しなくてもよい地域に指定されていた(定期の予防接種実施者数)。

日本脳炎の特徴

西太平洋、東南アジア、南アジアの田舎(田園地帯)に生息するculcicine mosquio (chiefly c tritaeniorhynchus)によって日本脳炎ウイルスが媒介される

基本的には田舎で起こる病気だが、都市部で起こることもある

豚は宿主として重要な役割を持つが、渡り鳥等他の動物も宿主となりうる、ヒトは行き止まり宿主

年間を通じて感染しうるが、モンスーン等の降雨量の多い時期に流行する

有効な治療法法はない

現在使用されている乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンは、日本脳炎ウイルスをVero細胞(アフリカミドリザル腎臓由来株化細胞)で増殖させて、得られたウイルスを採取し、ホルマリンで不活化(感染性を失くすこと)して製造されたワクチン(北京P-3株)

ワクチン変更の主な目的は

1. 未知の感染性因子の混入リスクを低減できる

2. 安定的にワクチンを供給できる

3. 動物愛護

4. ADEM発症の理論的懸念を軽減できる

阪大微研による細胞培養ワクチン(ジェービック)が2009年2月23日付けで薬事法上の製造販売承認を受け、2009年6月初旬から供給が開始された

2010(平成22)年度より定期接種の接種的接種勧奨を再開

2011年度には定期接種の対象者の他、特例措置として接種勧奨の行われていなかった9歳に初回接種、10歳に追加接種の対象とした。

2011年11月には化血研による新たな細胞培養日本脳炎ワクチン(エンセバック)が発売となる。

2012年度には特例措置として初回接種を8歳と9歳に拡大、10歳の追加接種を継続し、18歳で2期の接種を対象とした。

2013年度には特例措置の対象を所回接種が7歳と8歳、追加接種を9歳と10歳、2期追加接種を18歳としている。

従来使用されていたマウス脳由来の日本脳炎ワクチンは、脳の中で日本脳炎ウイルスを増殖させ、得られたウイルスを高度に精製し、ホルマリン等で不活化して製造されていたが、最後に製造されたワクチンの使用期限が平成22年3月9日であるため、現時点では使用できない

定期予防接種は2005(平成17)年5月30日に積極的勧奨の差し控えとなった(健感発第0530001号)

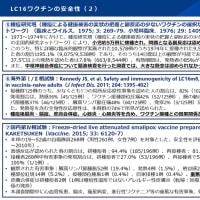

従来使用されていた日本脳炎ワクチンの接種後には、ADEMの副反応が70~200万回の接種に1回程度、報告されることがある

現在使用されている日本脳炎ワクチン接種後の急性散在性脳脊髄炎(ADEM)の発生頻度は現時点では不明

日本脳炎ワクチンによって生じうるADEM等の重篤な副反応の発現頻度は文献上では100万接種に1回程度とされる(日本脳炎に関する専門家ヒアリング会議資料)。

第7回厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会日本脳炎に関する小委員会資料 日本脳炎の予防接種に関する現状について

従来使用されていたマウス脳由来の日本脳炎ワクチン:

筋注で接種すると壊死を引き起こす危険があるため、3回全ての接種において皮下注射での接種が推奨されている

副反応は接種後14日まで起こり得るため、渡航予定に合わせて接種する必要がある

1週間あけて2回接種することで80%以上が6ヵ月間は予防可能なので時間的制約がある場所で使用される

1-3歳の子供から0.5ml量が接種されるが1歳未満の幼児への接種は推奨されない

現在の日本脳炎ワクチン定期接種

第1期(3回)

初回接種(2回):生後6か月以上90か月未満(標準として3歳)

通常、0.5mLずつを2回、1~4週間の間隔で皮下に注射する。ただし、3歳未満の者には、0.25mLずつを同様の用法で注射する。

追加接種(1回):初回接種後おおむね1年後(標準として4歳)

通常、初回免疫後おおむね1年を経過した時期に、0.5mLを1回皮下に注射する。ただし、3歳未満の者には、0.25mLを同様の用法で注射する。

第2期(1回):9歳以上13歳未満(標準として9歳)

ただし、平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に対しては特例として、20歳未満まで定期接種の対象となる(予防接種施行規則)等、積極的勧奨の差し控えの影響を受けた接種対象者に対しては特例措置がある(予防接種実施規則附則4条、5条)

厚生労働省が総務省に対する平成24年度地方交付税要求時に用いた日本脳炎の1回当たりの単価は6,942円で算定された(北海道における日本脳炎に係る定期の予防接種を実施することについての検討(あっせん))。

旅行者でのワクチン接種対象:

流行地域に2週間(WHO)~4週間(CDC)滞在する場合

高齢者の方が子供よりも重症化しやすい

中和抗体保有状況とワクチン接種状況(Vol. 30 p. 149-151: 2009年6月号)

日本脳炎の定期予防接種が2005年5月30日に積極的勧奨の差し控えとなったことから、接種者数が激減し、3~5歳群の抗体保有率は10%台と極めて低く、6歳でも30%台の低い抗体保有率となった

- 2008年度は11都府県、合計 3,216名で日本脳炎中和抗体の測定

乳幼児の1:10以上の抗体保有率は、0~5カ月齢25.0%、6~11カ月齢1.6%、1歳3.6%、2歳 6.0%、3歳12.2%、4歳15.3%、5歳13.4%であり、極めて低かった

6歳では、一部積極的勧奨の差し控えにより接種を受けていない者が含まれているため、35.2%と低い抗体保有率であった

7~8歳では70%前後、9歳以上20代前半までは概ね80%以上の高い抗体保有率であったが、20代後半から、抗体保有率は年齢とともに低下し、25~29歳群61.0%、30~34歳群39.9%、35~39歳群30.4%、40~44歳群27.2%、45~49歳群で15.4%と最低となった

その後50~54歳群18.9%、55~59歳群29.5%、60~64歳群43.8%、65~69歳群55.2%と、年齢とともに上昇し、70歳以上群では72.5%となった

最近2期あるいは3期(2005年に中止)の定期予防接種を受けた年齢群である10代では比較的高い抗体保有率であったが、20代後半以降は急激に低下している

日本脳炎ワクチンは1954年に勧奨接種として始まったことから、日本脳炎ワクチンを過去に受けたことのある年齢群は2008年現在、54歳よりも若い年齢層である

最近の40代の抗体陽性率の低下は著しく、2008年度の結果では40代後半と50代前半は10%台にまで低下していること、日本脳炎の患者報告が40代以上に集中していることを考慮すると、中高年層への対策としてワクチンの追加接種が必要かもしれない

一方、55歳以上の年齢層では予防接種による抗体保有ではなく、自然感染の状況を示しているものと考えられる

今後は、日本脳炎ワクチンおよび自然感染による免疫効果がどの程度維持されるのかを明らかにする必要があり、抗体保有率が特に低い2008年度の5歳以下群と40代後半・50代前半群の対策が急務である

References:

厚生労働省(日本脳炎ワクチン接種のQ&A)

http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/nouen/index.html

http://idsc.nih.go.jp/iasr/30/352/dj3521.html

日本脳炎のリスク(Hills SL, Amer J Trop Med Hyg 2010)

日本脳炎は輸入感染症として1973年から2008年にかけて55例が、17か国から報告されている。

内訳は、タイ 19例(0.3/100万人)、インドネシア 8例(1/100万人)、中国 7例、フィリピン 5例、日本4例(1991年)、ベトナム 3例、その他9例

そのうち、10(18%)が死亡、24人(44%)が中等度以上の後遺症が残った。

旅行者が60%、長期滞在者が16%、軍隊11%、不明13%

短期滞在者、ビジネス目的渡航の発症者なし

発症者にワクチン接種歴のある人なし

滞在期間1か月以上の発症者が65%(24/37)

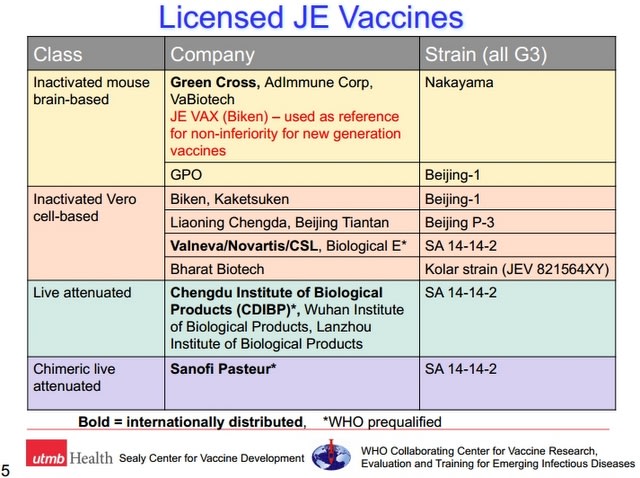

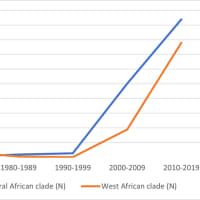

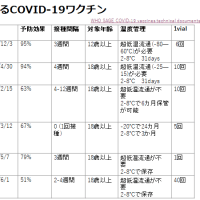

世界の日本脳炎ワクチンの開発状況(SAGE 2014)

中国ではSA14-14-2株による弱毒生ワクチンが使用されている