1968年(昭和43年)に発表された曲。

古賀政男が人生を振り返って書き記した詩とメロディは聴くものの胸を打たざるを得ない。特に古賀政男本人がナレーション入りでこの歌を歌っているのには感動した。少し長いがナレーション全文を下記に記す。

<「思い出の記」 古賀政男の語り(全文)>

「終戦とともにわたくしは、これで自分たちの(世代)世界はすべて終わったのだ。わたくしが再び作曲を発表するような時代は決して巡ってこないだろうと覚悟していました。故郷に帰りわずかな土地を耕し、暇があればギターを手にする(晴耕雨読)晴耕雨唱の生活を送ろうと心密かに決めていました。そしてすSべてが悪夢であったあの激しい生きることの困難な時代をせめてこうして無事に生きながらえたことを喜ばねばならないと自分を慰めていました。ある日ふたつの出来事がわたしを立ち直らせてくれたのです。

ひとつは米軍将校たちの馬の訪問でした。ミスター古賀はどこにいるかと近所を訪ね回っていると聞き、わたしは一瞬戦犯としてかと思ったが、そうではなく、わたしのファンであるわたしのメロディーの愛好者だったのです。日本に来たら是非わたしに会いたいとたくさんの食料や飲み物をもって訪れてくれたのです。そうして私の歌や彼らの国の歌を歌いながら夜の明けるまで飲み明かし語らったことでした。

もうひとつのことはわたしが幼少自体を韓国で過ごしたことから彼らの同胞の一人だろうと在日韓国人の人たちの訪問を受けたことでした。朝鮮の人々が日本の社会に厳然として存在していた民族差別の垣根に泣いていた頃、わたしを同胞と信じ、密かに誇りにし、わたしの歌が心を慰めていた多くの人がいたと聞いたことでした。

わたしは思い直しました。この二つの出来事はわたしにとって天の声でした。たとえ国は破れても、またわたしの築いた過去の基盤がうたかたの様に消え去っても私の歌は国境を越えて人々の心の中に生き続けていることを改めて知り命のある限り作曲を続けようとわたしは決意したのです。」

福岡県大川市(旧 三潴郡田口村)にある古賀政男記念館

<「思い出の記」 自選聴き比べ>

(残念ながらこの歌の映像は見当たりません、歌唱で比べてみます)

佳山明生 シングルレコードの歌唱。

古賀政男 ナレーション入りの歌唱。

思い出の記

作詞作曲 古賀政男

ああ思い出は懐かしく

ふるさと恋いて訪ぬれば

親はらからはすでに逝き

誓いし友の面影も

いまはむなしき菜の花よ

希望に燃えてあこがれて

幾山川は越えたれど

幾山川は空遠く

親はらからもいつか逝き

語りし友も今は消え

また春秋は巡れども

越えねばならぬ人の世の

幾山川はまだ遥か

幾山川は空遠く

ああ人生は夢の夢

幾とせ変わらぬ山川も

流れる雲か風に散る

人の心は山吹の

花はほろほろ散るばかり

古賀政男が人生を振り返って書き記した詩とメロディは聴くものの胸を打たざるを得ない。特に古賀政男本人がナレーション入りでこの歌を歌っているのには感動した。少し長いがナレーション全文を下記に記す。

<「思い出の記」 古賀政男の語り(全文)>

「終戦とともにわたくしは、これで自分たちの(世代)世界はすべて終わったのだ。わたくしが再び作曲を発表するような時代は決して巡ってこないだろうと覚悟していました。故郷に帰りわずかな土地を耕し、暇があればギターを手にする(晴耕雨読)晴耕雨唱の生活を送ろうと心密かに決めていました。そしてすSべてが悪夢であったあの激しい生きることの困難な時代をせめてこうして無事に生きながらえたことを喜ばねばならないと自分を慰めていました。ある日ふたつの出来事がわたしを立ち直らせてくれたのです。

ひとつは米軍将校たちの馬の訪問でした。ミスター古賀はどこにいるかと近所を訪ね回っていると聞き、わたしは一瞬戦犯としてかと思ったが、そうではなく、わたしのファンであるわたしのメロディーの愛好者だったのです。日本に来たら是非わたしに会いたいとたくさんの食料や飲み物をもって訪れてくれたのです。そうして私の歌や彼らの国の歌を歌いながら夜の明けるまで飲み明かし語らったことでした。

もうひとつのことはわたしが幼少自体を韓国で過ごしたことから彼らの同胞の一人だろうと在日韓国人の人たちの訪問を受けたことでした。朝鮮の人々が日本の社会に厳然として存在していた民族差別の垣根に泣いていた頃、わたしを同胞と信じ、密かに誇りにし、わたしの歌が心を慰めていた多くの人がいたと聞いたことでした。

わたしは思い直しました。この二つの出来事はわたしにとって天の声でした。たとえ国は破れても、またわたしの築いた過去の基盤がうたかたの様に消え去っても私の歌は国境を越えて人々の心の中に生き続けていることを改めて知り命のある限り作曲を続けようとわたしは決意したのです。」

福岡県大川市(旧 三潴郡田口村)にある古賀政男記念館

<「思い出の記」 自選聴き比べ>

(残念ながらこの歌の映像は見当たりません、歌唱で比べてみます)

佳山明生 シングルレコードの歌唱。

古賀政男 ナレーション入りの歌唱。

思い出の記

作詞作曲 古賀政男

ああ思い出は懐かしく

ふるさと恋いて訪ぬれば

親はらからはすでに逝き

誓いし友の面影も

いまはむなしき菜の花よ

希望に燃えてあこがれて

幾山川は越えたれど

幾山川は空遠く

親はらからもいつか逝き

語りし友も今は消え

また春秋は巡れども

越えねばならぬ人の世の

幾山川はまだ遥か

幾山川は空遠く

ああ人生は夢の夢

幾とせ変わらぬ山川も

流れる雲か風に散る

人の心は山吹の

花はほろほろ散るばかり

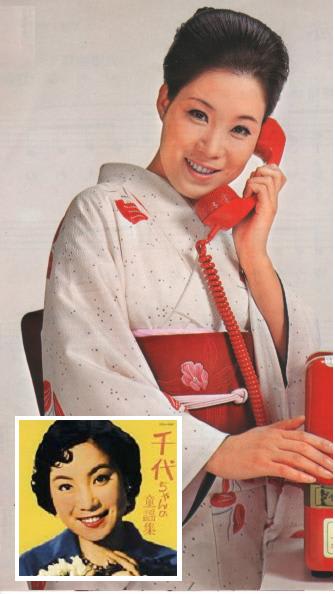

島倉千代子デビュー当時の写真

島倉千代子デビュー当時の写真

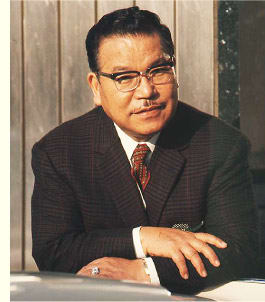

古賀政男

古賀政男 昭和10年代の銀座

昭和10年代の銀座

古賀政男と藤山一郎

古賀政男と藤山一郎 神田・ニコライ堂

神田・ニコライ堂