ONKYO Integra P-306

オークションに「音出し確認、接続コード付きジャンク品」が出ていてちょっと高い気がしましたが14,500円で購入しました。1979年発売ですから40年前の製品です。

この時代は接続コードとかスピーカーケーブルとか色々話題があふれていました。今考えると他愛もないことなのですが当時は取るに足らないことを大げさに宣伝することが流行っていてそれを評論家が書くものですから製品を購入するユーザーは振り回されていた時代だったと思います。このアンプは「Wスーパーサーボ方式」という考えで作られていてアンプの出力の他にサーボアンプのセンサー端子も備えています。この時代は東芝AUREXのアンプに採用されていたクリーンドライブもありました。考え方はわかるのですが「それが音に影響するのか?」と当時の私は不思議に思っていました。評論家の方は音が劇的に変わると盛んに書いていましたが・・・私は「そんなわけないだろう!」と思っていました。今は採用されなくなってしまいましたがこの時代は色々な考え方があってすごく活気があった時代でした。

前面 汚れはありますが目立つ傷はありません。音出し確認とあったので一応チェックすると膨大なノイズがあり発振しているようです。まあ音楽が聞こえたとは言ってないので雑音でも音が出ていますので間違いではないですが・・・。

表示用ランプは所々点きません。14Vの電球を使用していますが電圧を測ると15Vあるので切れて当然ですね。

後ろ側 こちらも比較的きれいです。RCA端子もきれいです。普通の出力端子もあるので素人考えですがこれに1mのコードを付けてパワーアンプに繋げれば何ら問題は無いと思うのですが?。

上面 こちらは所々錆が見えます。

出力ケーブル やはりONKYOのアンプといえばこのケーブルでしょうこれが付いていたので購入したわけです。

ケースを開けたところ。

各ブロックごとにこのプラスチックケースが付いています?多分素人考えですがこのアンプはDCアンプなのでTRやFETが温度的に安定するように考えて付けたのかな??単なるデザイン?

プラスチックケースを取ったところ 当時の価格100,000円にしては良い部品を使用している気がします。

パネルを外したところ

ツマミが中々外れなくてペンチで無理に引っ張ったら傷がついてしまいました(>_<)。ツマミはアルミの削り出しを使用しています。

表示用ランプ もうこういうランプは販売していません。LEDに交換するかいっそのこと全部付かなくするかどうしようかな

VRは全て高級品の帝国通信工業株式会社(NOBLE)を使用しています。この価格のアンプでは珍しい。

メインVRは分解できませんがそのほかのVRは分解できるのできれいにしておきます(さすが高級品です)。

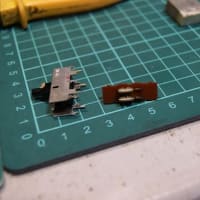

SW類は全て分解清掃します。内部は汚れています。密閉構造のスライドSWは分解しましたが汚れはありませんでした。

端子をきれいにします。この後SWを組み上げるのですがスライドする端子の位置がズレてしまいもう一度分解して組み上げました。分解したとき注意深くSWの構造を見ていなかったので勘違いをして組み立ててしまったようです。

電源回路のTRはシリコングリスが塗布されていませんでしたので塗っておきました。この放熱器はけっこう熱くなります。

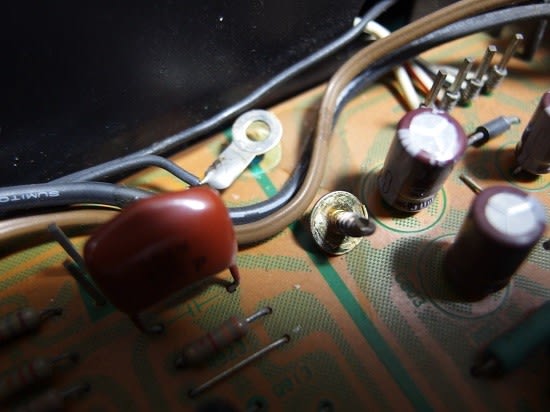

イコライザアンプにはデュアルFETの2SK146をパラで使用しています。これgmが高いのでパラにしたら発振しやすくなりますねメーカーでは特性のそろった製品を選別して使用しているんでしょうけど我々アマチュアが購入すると特性がそろっていないない製品が多い気がします(デュアルFETなのに特性がそろっていない製品が多い気がしますメーカーで弾かれた製品なのかな?)。MC入力とMM入力はイコライザのゲインを変えて対応しています。回路を見るとなかなか凝った構成のようです。

ラインアンプの入力にはデュアルFET 2SK150を使用しています。

サーボアンプに使用されているJRC 4558DX

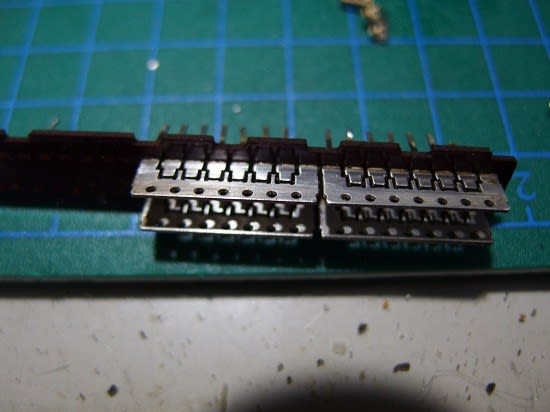

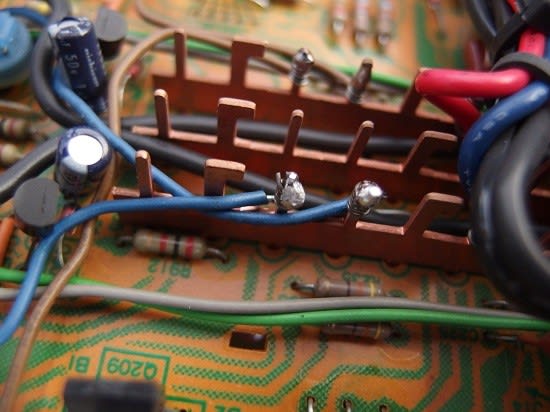

基板の電源には銅板を使用しています(この時代流行りましたね)。ラッピング配線ですが一応ハンダを浸み込ませておきます。

出力のリレーは信号をアースをするかしないかの方式なのでチェックのみ

電源SWへのACコードの引き回しはちゃんと金属のカバーの中を通しています。こういうところまで気を使っているプリアンプはあまり見たことがありません。

左側 電球 右側 交換したLED LEDは秋月電子で購入した電球色のLED(OSM54L3E32B)でスモークタイプ拡散型で直視してもぎらつかないので電球の代わりに使えます。

ランプはSTANBYを除いてLEDに交換しました。LEDは4mAで使用します。元の電球が14V60mAでしたので1/15の消費電流で明るさはLEDの方が明るいです。

フロントパネルをつけてランプのチェック中

2SK146 チェックしましたが特性はまあまあそろっています。メーカーでは選別品を揃えているようです。

裏から見ると2SK147が2個アルミケースに入っているのが見えます。

2SK109 チェックしましたがこれも何とか使えそうです。

アース端子は汚れていたので磨いておきました(これによるノイズが発生していて発見するのに苦労しました)。

出力端子のRCA端子がひび割れていたのでエポキシ系接着剤で補修しました。

調整中 DCアンプなのでけっこうクリチカルです。

交換部品 今回使用したコンデンサーはニッケミKMG、TOSGIN AUDIO、ニチコン ミューズFG Panasonicです。サーボ用ICは全部交換 その他劣化したTRを交換 DCアンプは古くなると交換部品が多いです。

L,R=10Hz AUX

L,R=100Hz AUX

L,R=10KHz AUX

L,R=1KHz PHONO

完成 残留雑音 L,R=0.06mV 周波数特性 L,R=5-100KHz -1db

Technics SL-1300+EPC-270D+ONKYO Integra P-306+YAMAHA B-2+VICTOR SX-3Ⅲで試聴中 YAMAHA C-2と比べると意外にパワフルな音がします。よく聞くと低域が力強い気がしてこれがサーボ効果なのかもしれません。その後クラシックをじっくり聞いているとホールの響きがよくわかる感じがします。奥行き感があるような感じでしょうか。