1月17日は、(当時の)われわれ国民の誰の心にも焼きついている「阪神・淡路大震災」の発生した日です。

あれから27年の歳月が経過し、被災地をはじめ 各地で追悼の集いが行なわれたことが報じられました。

この大震災は、1995年(平成7年)1月17日の午前5時46分 兵庫県の淡路島北部沖の明石海峡(北緯34度35.9分・東経135度2.1分・深さ16km)を震源として、マグニチュード7.3の大規模地震が発生したものです。

この地震によって、神戸市の市街地(東灘区・灘区・中央区・兵庫区・長田区・須磨区)に大きな被害が及ぼされました。

特に、震災の発生時刻が朝の炊事時間帯であったことから 地震に伴い各世帯で火災が発生、建物倒壊に加えての被害(災害)拡大の要因となってしまいました。

地震発生の報道を目にしたときの驚きは、今も忘れることはできません。

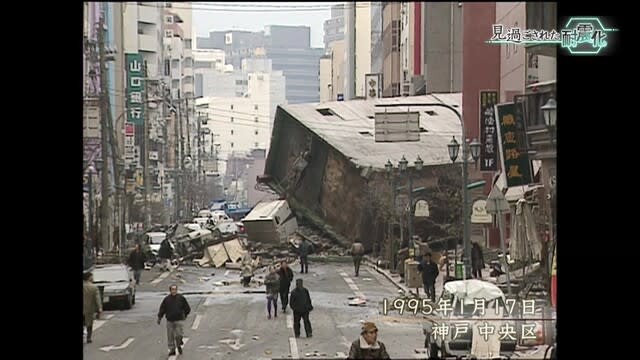

同じ日本で これまで見たこともない大震災が起こった現実。

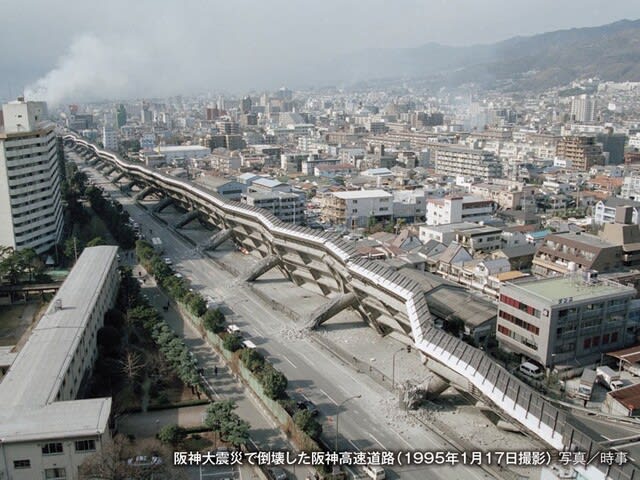

多くのビルや高速道路の架橋が、まるでジオラマが壊れたように倒され 潰され、しかし その倒壊した建屋の傍らを被災した人たちが歩く様子を見て、これは本物(現実)なんだと 半ば自分に言い聞かせるようにテレビ画面を注視させられたものでした。

この震災に伴う犠牲者は6,434人にも達し、戦後に発生した自然災害としては過去最大の被害となりました。

この大震災においては、政府(官邸)の初動対応の遅さや 当時の建築物の耐震対策の脆弱さなど危機管理体制の(わが国の)未熟さが露呈することとなりました。その後『地震防災対策特別措置法』が制定されるなど 国全体として建築物等の耐震強化や災害対応体制の強化に動き出すこととなりました。

しかし、そんな災害対応強化策が講じられるも、2011年(平成23年)3月11日には あの東日本大震災ならびに長野県北部地震が発生、さらに令和元年には 豪雨に伴う令和元年東日本台風が発生するなど、私たちは二度三度(ふたたびみたび)の自然災害の痛手を受けることになってしまったのです。

まさに 大自然の無碍(むげ)なる現実を、その度に思い知らされるところであります。

阪神淡路大震災から27年…歳月は否応なしに過ぎてゆきます。

しかし 多くの方々が受けた被害は「現実(事実)」として現存する(した)ところであり、人々はその都度に その現実を背負いながら社会生活を送ってゆかなければなりません。

それでも 社会は回り続ける。

そんな時空の中で 私たちは何ができるのか・何をすべきなのか…試行錯誤を重ねながらの 災害を経たうえでの日々(にちにち)であります。

(神戸市新長田の鉄人28号の復興巨大モニュメント)