天守最上階から 一気に降りてきた

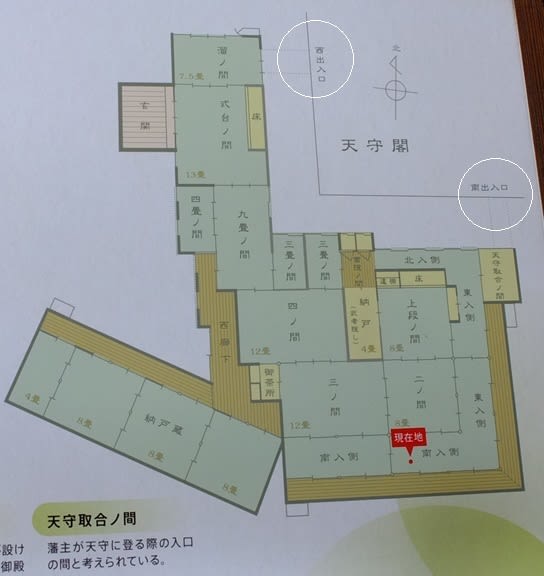

西出入口

内側に 引き戸があり 二重になってます

壁が 厚いです

🔻

入る時は 南側からだった

向こうの間が 溜ノ間

右が 東多聞 廊下門

昭和の木造校舎みたいだ

行ってみよう ⇨

西出入口 から 天守閣 出る

西側も 鉄門ではなく 白漆喰の扉

その 石の敷居がすばらしい

もちろん

扉を こじ開けられないように 隙間は無い

はずだ

御殿と東多聞との間の建物

何かと 言ったが…

ドジャースの攻撃力ある打順…

重い打線

渡り廊下 みたいになっている

説明書きは 無かった

🔻

普段は農民 戦の時は 足軽

こういうのを 見ると いつも思う

こんなに ガタイ 良くなかったはず

戦で手柄を上げる なんて 思ってたのかな?

農民が 人を殺せるものだろうか?

はるばる 遠くまで 戦に行って 戦の時は 駆け足

道具 食料運んで もちろん徒歩

堀を掘ったり 土塁を積み上げ 固めたり

散々 土木工事して クタクタになって

で 一番先に 突進させられて

やられる

やだやだ 戦国時代 戦国武将

廊下門

橋廊下の 埋門的になっている 本丸出入口

東多聞 展示物

クジラ相手では 命がけだ

この頃 カツオ漁は どうだったのだろう

どちらも 沖まで出なければいけないから

普段は 沿岸での漁か 地引網か

焼き物

🔺 洒落てるな~ 意図的?

最近 こんな形 絵柄を見かけ ほしくなってた

カツオのたたき のせたいね

🔺

酔いそうな 徳利

お酌用ではなく たっぷり入り

勝手にどんどん 呑んでくだせー

って いう…

確か 置き徳利 だと思う

手でぐっと持てる 細長い首

いい 徳利だね~

🔺

白磁の薄い造り 細工もすばらしい

いや~びっくり

これも洒落てるね~ 🔻

ふむふむ

土佐の焼き物は 知らなかったのよね…

やっぱり 城下やね

仕切

向こう側には…

レプリカ うんぬん

▼ 龍馬の紋付も レプリカ とか なんとか…

こういうのも 今じゃ 織ることが 難しいのやろね

廊下門の窓から 本丸への最後の石段

🔺 バケツリレー バケツリレー バケツリレー 水よこせー

石段下部は 残念ながら 現存っぽくない

廊下門の 廊下 老化 修理したのだ ろうか

🔻 橋廊下 詰門前

ジョン万次郎の 友人か

城を見て どう思うのだろう

この お二方は 私が御殿から出るときに

入ろうとしたが

下駄箱にシューズを入れたが

はみ出て 扉が閉まらなかった

鍵をかけずにそのまま 行ったが

座敷に ズカズカっと 入っていく感じだった…

やはり 日本人とは ちがう

廊下門から東多聞

隠し銃眼 だろう

御殿へ帰りだから 光がさしてる方が 本丸城内

振り返って 廊下門 入口

けっこう 折れ曲がっている

東多聞 から 詰門前

ここから狙うのは… なかなか当たらなそう

かなり 格子の間が広い

廊下門

橋廊下

詰門

3階構造になっていて

彦根のような 堀切を渡す廊下橋を 落とす

ということが 考えていないので

本丸側を 埋門 の様にした

なかなか 賢者が 居たようだ

平時は田畑で農作業中で、動員の号令が掛かると、常に携行している鎧と武具を持って駆けつける人たちのことです。

伊予や阿波の人から見ると、土佐人は、本当に鬼に見えたそうですよ(笑)

関ケ原以後、入ってきた山内さんは彼らの反抗に困って、粛清しています((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル

恐い(笑)

やっぱり長曾我部の国ですよね?

温暖な気候の瀬戸内の人はやはり温厚?

赤穂浪士もそんな気風感じます。

幕末、松山城は土佐藩に開け渡しちゃいましたよね…