(日経8/24:景気指標面)

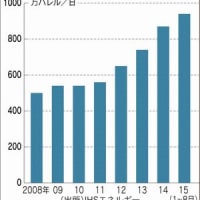

国際商品の下げに歯止めがかからない。原油はWTI(ウエストテキサス・インターミディエート)で先週末に一時、1バレル40ドルを割った。100ドル台だった相場は昨年秋から今年初めにかけ半値に。その後いったん持ち直したが、7月以降再び下げ足を速めている。

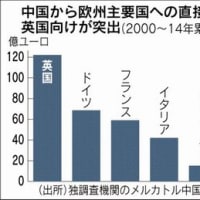

足元の商品相場下落の背景は、何と言っても中国経済の失速懸念である。中国の資源・食料の爆買いがこれまで商品相場全体を押し上げていたが、景気失速による需要減退で流れは逆転した。

商品の下落はグローバルなデフレの警戒信号である。そんななかで米連邦準備理事会(FRB)は、果たして9月にも利上げに踏み切るのだろうか。かつて日銀や欧州中央銀行(ECB)の早すぎる利上げを批判していたのは、どこの誰だったか。医者の不養生でないことを祈るばかりだ。

それに加え重要なのは、商品下落に伴う国際的な所得移転である。資源輸入国の日本にとってメリットは大きい。今年上期の原油輸入額は昨年上期に比べ3兆円余り減った。その分、産油国への所得流出が減ったわけで、経済にとって一種の減税効果を持つ。

米国もしかり。国内の原油生産が増えたこともあり、石油輸出国機構(OPEC)諸国からの輸入額が劇的に減っている。輸入額はピーク時の年2500億ドルから今や1000億ドルをも下回っている。対OPECの貿易収支の赤字は解消されそうな勢いである。

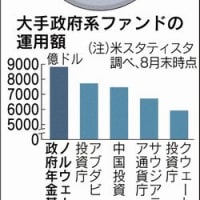

その反対側で、資源輸出国は輸出の減少が深刻になっている。なかでも中東の産油国は、豊富な原油収入を当てにして社会保障などの歳出を拡大してきただけに、財政収支の悪化も著しい。対外収支と財政の悪化を物語るように、最大の産油国サウジアラビアですら8年ぶりに国債を発行した。

気がかりなのは、地政学リスクの高まりである。資源輸出国の多くは、政情が必ずしも安定していない。そうでなくとも火種の多い中東産油国が、ぐらついたらどうなるか。原油安と聞けば、日銀の2%物価目標に及ぼす影響ばかり論じるのは、視野が狭すぎはしまいか。 (編集委員 滝田洋一)

国際商品の下げに歯止めがかからない。原油はWTI(ウエストテキサス・インターミディエート)で先週末に一時、1バレル40ドルを割った。100ドル台だった相場は昨年秋から今年初めにかけ半値に。その後いったん持ち直したが、7月以降再び下げ足を速めている。

足元の商品相場下落の背景は、何と言っても中国経済の失速懸念である。中国の資源・食料の爆買いがこれまで商品相場全体を押し上げていたが、景気失速による需要減退で流れは逆転した。

商品の下落はグローバルなデフレの警戒信号である。そんななかで米連邦準備理事会(FRB)は、果たして9月にも利上げに踏み切るのだろうか。かつて日銀や欧州中央銀行(ECB)の早すぎる利上げを批判していたのは、どこの誰だったか。医者の不養生でないことを祈るばかりだ。

それに加え重要なのは、商品下落に伴う国際的な所得移転である。資源輸入国の日本にとってメリットは大きい。今年上期の原油輸入額は昨年上期に比べ3兆円余り減った。その分、産油国への所得流出が減ったわけで、経済にとって一種の減税効果を持つ。

米国もしかり。国内の原油生産が増えたこともあり、石油輸出国機構(OPEC)諸国からの輸入額が劇的に減っている。輸入額はピーク時の年2500億ドルから今や1000億ドルをも下回っている。対OPECの貿易収支の赤字は解消されそうな勢いである。

その反対側で、資源輸出国は輸出の減少が深刻になっている。なかでも中東の産油国は、豊富な原油収入を当てにして社会保障などの歳出を拡大してきただけに、財政収支の悪化も著しい。対外収支と財政の悪化を物語るように、最大の産油国サウジアラビアですら8年ぶりに国債を発行した。

気がかりなのは、地政学リスクの高まりである。資源輸出国の多くは、政情が必ずしも安定していない。そうでなくとも火種の多い中東産油国が、ぐらついたらどうなるか。原油安と聞けば、日銀の2%物価目標に及ぼす影響ばかり論じるのは、視野が狭すぎはしまいか。 (編集委員 滝田洋一)