令和3年の1月、コロナ禍の日々は目的もなくぼんやり過ごしているうちに最終週となり、さすがにブログの

更新に取り組まねばとテーマ探しをするうちに不思議な記述に気が付きました。

日本書紀の斉明天皇6年12月条<科野国言さく「蠅群れて西に向ひて、巨坂を飛びこゆ。大きさ十囲ばかり。

高さ蒼(そら)に至れり」とまうす>、以前ブログで同様な一文を取り上げており、たしか推古天皇条だった

と確認してみると、同天皇35年条に<夏5月に、蠅有りて聚集(あつま)る。其の凝り累(かさな)ること十

丈ばかり。虚(おほぞら)に浮かびて信濃坂を越ゆ。鳴る音雷の如し。則ち東のかた上野国(かみつけのくに)

に至りて自づからに散(ちりう)せぬ>とあり、この蠅の飛翔は627年の推古天皇時代には東へ、661年の斉明

天皇時代は西に向かっており、まるで蠅の集団が西から東へ来て、西へ帰ったと受け取れるのです。

推古天皇条の蠅については2019年2月29日のブログ<暗号だった『日本書紀』の諷歌・倒語>。2019年3月28

日のブログ<古墳から発掘されていた伴跛(はへ)国の人>に詳しく記していますが、今回の謎解きの進行上

抄訳すれば、推古紀の蠅とは朝鮮半島の南端にあった伽耶の一国の伴跛と比定しました。伴跛は伽耶の初期に

中心だった金官国が衰退した後に中心をなした北部の高霊ですが史書には大伽耶とも伴跛とも記されています。

伴跛国の名は日本書紀・継体天皇条にしばしば登場しますがその国の情報は少なく、479年に中国の南朝で

ある南斉に加羅国王荷知なる者が遣使し輔国将軍本国王の官爵を与えられた事が『南斉書』に記されており、こ

の「加羅国」とは北部伽耶地区の高霊(大伽耶)とみられ、国王荷知は伽耶国の「嘉悉王(かしつおう)」に

比定されています。

「嘉悉王」は5世紀後半から6世紀初頭頃に活躍した伴跛国(大伽耶・高霊)の王であるが815年に成立した日本

民族の系譜を記す『新撰姓氏録』によると、右京諸蕃下任那条に「道田連。任那国の賀羅賀室王より出づ」とあ

り『三国史記』新羅本紀に見える嘉悉王の子孫が渡来し、定住したした事実がありました。

ところが日本の建国神話で民族の母神とも言える<木花佐久夜姫(木花開那姫)>の別名に目を疑うような印、

伴跛国王家の<かしつ>が付された伝承があったのです。

日本書紀の本文では<神吾田津姫>

第二の「一書」では<神吾田鹿葦津(かしつ)姫>

第五の「一書」では<吾田鹿葦津(かしつ)姫>

第六の「一書」では<豊吾田津姫>

吾田(阿多)は薩摩半島の地域名であり、皇祖神である邇邇芸命(瓊瓊杵尊)が天下りした後、大山津見命

の娘(木花佐久夜姫)と契りますが一夜で身ごもり三貴子が誕生するストーリーは良く知られています。

『古事記』では長子の火照(ほでり)命を海幸彦とし「隼人・阿多君の祖」とし、火遠理(ほおり)命

を山幸彦とし、又の名は<天津高日子穂穂出見命>とする。この火遠理命の子が<鵜葺草葺不合命>であり

その子が若御毛沼命(神倭伊波礼毘古命=神武天皇)という神統譜を形づくる。

『日本書紀』では火照命を火欄降命とかいて「隼人等が始祖」とし、つぎに火遠理命を日子穂穂出見尊とし、

さらに火明命(尾張連の始祖)の誕生を記している。

三貴子の伝えには神名や順序に違いはあるものの、阿田に関しては海幸彦であり隼人・阿多君の祖としており、

当ブログ2019年3月28日の「古墳から発掘されていた伴跛国の人」では、推古天皇の蠅の飛翔の終着地、群馬

の古墳から発掘されていた襷を掛けた女性の埴輪の特徴と宮崎県内の隼人の墓の赤色顔料を塗布された人骨の

類似から蠅と例えられた伴跛国の人ではと推量しましたが、王名嘉悉(かしつ)と阿田鹿葦津(かしつ)姫と

いう一致もみられ正しい推理だったと思われます。

推古天皇条の蠅の集団(伴跛国の民の集団)が科野坂を越え毛野(東国)へ飛来した原因(理由)は何か?

それを探したいと思いました。推古天皇35年は西暦627年ですが、日本書紀の蠅の記述はどちらも天皇の逝去

される直前に挿入されており、暗号とする意図的なものと思われます。一方、斉明天皇の蠅の記述の後には

「或いは救軍(すくいのいくさ)の敗績(やぶ)れむ怪(しるし)といふことを知(さと)る。」とあり、また

意味不明の童謡(わざうた)が記されていますが、救軍とは660年から663年にかけて唐、新羅軍に攻撃された

百済を救援するための派遣軍の事を指していると思われ、結果的に倭軍は唐、新羅軍と白村江で戦って大敗

します。

斉明紀に載る蠅の集団が科野坂を越えて巨坂に向かうとは百済救援に向かう斉明天皇一行とともに船出する

倭軍の兵士を指していると推量出来そうです。そして彼らは推古紀の伴跛国から東国にやって来た人々の子

世代ではないでしょうか?

名目上は百済救援ですが、東国に居住していた伴跛国からの渡来民が平和的に安住していれば海を越えてまで

朝鮮半島に渡る必要があるでしょうか?もっと強く深い思いを秘めた行動であろうと思われます。その心は

推古紀の蠅(伴跛国の民)が大挙して東国へやって来た事に繋がっているはずです。

伴跛国の動静は2019年3月29日のブログ「古墳から発掘された伴跛国の人」中の朝鮮半島の伽耶が新羅に

滅ぼされる(562年)までの経過の中に多少記していますが、継体紀9年(515年)条「物部連らは、百済へ

己汶、帯沙の割譲が決められた事を恨んだ伴跛国軍に襲撃され、敗退し、翌年物部連らは百済軍によって

救出され己汶に迎えられた。」とあるのみでその後の伴跛国の動静は不明であり、その後は大伽耶の高霊

という名に変わっており伴跛国は滅んだと思われ、次に動静を伝えたのが推古紀35年条「夏5月に蠅有て

集まる・・・虚に浮かびて信濃坂を越ゆ・・・東のかた上毛野国に至りて自づから散りせぬ。」でした。

つまり伴跛国の滅亡の際に近江の毛野らによって倭国へ連れてこられた人々の故地が唐、新羅軍に奪わ

れそうになった時に、彼らの故地奪還に燃え参加した可能性は高いと思います。日本書紀の推古紀と斉明紀

に記された「蠅の飛翔」の謎は一件落着と思いましたが、建国神話の木花開那姫と伴跛国の嘉悉王との関係

の繋がる一筋の糸を探したいと思っていたところ「任那の調」に関係するページ(森公章著『東アジアの動乱と

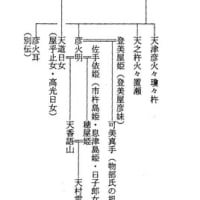

倭国』2009年版 吉川弘文館 p185)に下の表が」掲載されており、何気なく目にした表の文字に目を見張りま

した。

「安多(あた)」「金官」「委陀(わだ)」「発鬼(はぎ?ばっき?)」

これらは当ブログのメインテーマである「秋の七草」の謎解きに登場した民族または国の名前に関わる

表記に違いないと思われるのです。

何故この地名が「任那の調」に関わるのか?

ひと月に一度のスローペースですが、もう暫く続けられそうです。

皆さま、今年も当ブログを訪問してくださいね。 草野 俊子