8/21夜、今年初めてクツワムシが鳴くのを確認しました。

車の窓を開けて走行していても、クツワムシの声は確認できます。

そろそろかな? と思って、待ち構えてました(笑)

しかし、旧岩間町ではクズの群落で、あちこちで鳴いているのに、旧友部町、旧笠間市では聞かれないのは、なぜだろう?

まぁ、もう少し、探してみますがね。

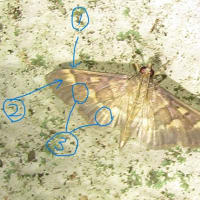

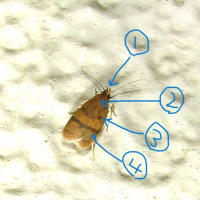

(画像は2020年のもの)

絶滅危惧ⅠB類(茨城県)

分類:

バッタ目コオロギ亜目キリギリス上科クツワムシ科

翅端までの長さ:

50~53mm

分布:

本州(茨城県ー新潟県以南)、四国、九州

平地~低山

成虫の見られる時期:

8~11月(茨城県8月下旬~10月中旬)

卵で冬越し

エサ:

主にクズの葉を食べ、草食に近い雑食性

その他:

体色は緑色型、濃褐色型、淡褐色型がある。

累代飼育の同じ体色の者同士を掛け合わせても、様々な体色の者が出現する。

前胸の背面に濃褐色の太い条がある。

類似種のタイワンクツワムシは、

①翅の幅が狭く、長い。多くは目立つ黒斑が現れる

②分布は伊豆半島以南

③産卵管はクツワムシと比べて上を向く

④「ジュルジュルジュー」と鳴く

などの違いがある。

♀は腹端に、長く直線的な産卵管を持つ。

馬具の轡(くつわ)がカチャカチャと音を立てることが和名の由来。

古来、鳴き声よりガチャガチャとも呼ばれる。

管巻(くだまき)とも呼ばれるが、由来は不明。

夕方31℃以下になると鳴き出す。

林縁の薄暗い薮を好み、植物上で見られる。

昔は雑木林や屋敷林周辺に多かったが、近年、茨城県内では激減している。

夜行性。

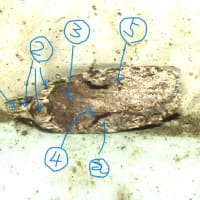

土中に産卵する。

幼虫は全て緑色で、羽化の際、異なる体色となる。

参考:

茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

図鑑 日本の鳴く虫(エムピージェー)

かたつむりの自然観撮記

新興出版社啓林館

千葉県北西部に生息するクツワムシの調査と生態の謎に迫る

太田川生物誌

ほか

車の窓を開けて走行していても、クツワムシの声は確認できます。

そろそろかな? と思って、待ち構えてました(笑)

しかし、旧岩間町ではクズの群落で、あちこちで鳴いているのに、旧友部町、旧笠間市では聞かれないのは、なぜだろう?

まぁ、もう少し、探してみますがね。

(画像は2020年のもの)

絶滅危惧ⅠB類(茨城県)

分類:

バッタ目コオロギ亜目キリギリス上科クツワムシ科

翅端までの長さ:

50~53mm

分布:

本州(茨城県ー新潟県以南)、四国、九州

平地~低山

成虫の見られる時期:

8~11月(茨城県8月下旬~10月中旬)

卵で冬越し

エサ:

主にクズの葉を食べ、草食に近い雑食性

その他:

体色は緑色型、濃褐色型、淡褐色型がある。

累代飼育の同じ体色の者同士を掛け合わせても、様々な体色の者が出現する。

前胸の背面に濃褐色の太い条がある。

類似種のタイワンクツワムシは、

①翅の幅が狭く、長い。多くは目立つ黒斑が現れる

②分布は伊豆半島以南

③産卵管はクツワムシと比べて上を向く

④「ジュルジュルジュー」と鳴く

などの違いがある。

♀は腹端に、長く直線的な産卵管を持つ。

馬具の轡(くつわ)がカチャカチャと音を立てることが和名の由来。

古来、鳴き声よりガチャガチャとも呼ばれる。

管巻(くだまき)とも呼ばれるが、由来は不明。

夕方31℃以下になると鳴き出す。

林縁の薄暗い薮を好み、植物上で見られる。

昔は雑木林や屋敷林周辺に多かったが、近年、茨城県内では激減している。

夜行性。

土中に産卵する。

幼虫は全て緑色で、羽化の際、異なる体色となる。

参考:

茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)

ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)

図鑑 日本の鳴く虫(エムピージェー)

かたつむりの自然観撮記

新興出版社啓林館

千葉県北西部に生息するクツワムシの調査と生態の謎に迫る

太田川生物誌

ほか

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます