ブチヒメヘリカメムシ。

「ブチヒゲヘリカメムシ」となっているサイトもありますが。

「斑髭」の意味が分かりません。

昔、どこかで誤記があったせいだとか。

まぁ、「ヒメヘリカメムシ科」、だからね(笑)

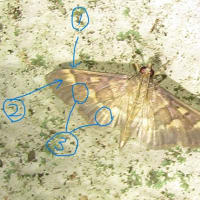

この個体は♀のようです。

ネット上の交尾している画像を観ると、♂は腹の周囲の「ヘリ」の黒色部が発達し白黒まだら、♀は黒色部の発達が弱くクリーム色が強くなるようです。

①上翅は透明

②腹部末端中央は細長く黒色

③腹部外縁:♂は白黒まだら、♀は淡色

④触角第4節の付け根・先端は黄色くならない

別名:

ブチヒゲヘリカメムシ(誤記?)

分類:

カメムシ目カメムシ亜目ヒメヘリカメムシ科ヒメヘリカメムシ亜科

体長:

7~8.5mm

分布:

北海道、本州、四国、九州

平地~低山地

成虫の見られる時期:

4~11月(年1化)

成虫で冬越し

エサ:

イネ科、キク科、タデ科などの草本の葉や茎、花、若果などから吸汁する

その他:

小型のカメムシ。

色彩は黄褐色から濃褐色まで大きな個体変異がある。

上翅は透明で、腹部背面の模様が透けて見える。

腹部後半に淡色の模様があるため、腹部末端中央が細長く黒色になる。

(アカヒメヘリカメムシ、スカシヒメヘリカメムシでは斑紋が異なる。)

小楯板の角は、やや細く不明瞭だが、淡色で縁取られている。

(ケブカヒメヘリカメムシは、小楯板先端の淡色が目立つ。)

触角第4節の付け根・先端は黄色っぽくならない。

(ケブカヒメヘリカメムシは触角第4節の付け根と先端が黄色っぽい。)

♂は黒色部が発達し、腹部外縁が白黒まだら、♀は黒色部の発達が弱く、腹部外縁が淡色。

♀は♂より大きい。

近似種、コブチヒメヘリカメムシは、後に別種とされるようになったが、本種より全身の毛がまばら(特に頭部が分かりやすい)、典型的な個体の体色は淡色で緑色っぽい。

普通種で個体数も多いが、小さいため目に付きにくい。

草原、水田、荒蕪地、畑地、休耕田、公園などの葉上で見られ、開けた環境を好む。

昼行性。

活動はあまり活発でない。

日当たりの良い草原や畑地の落葉下などで越冬する。

新成虫は6月頃羽化する。

参考:

かたつむりの自然観撮記

虫ナビ

北河内昆虫記

ZATTAな昆虫図鑑

自然観察雑記帳

昆虫エクスプローラ

鼠狸庵閑話(そりゃあかんわ)

奥行き1mの果樹園

Wildlife Research Society

岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)

昆虫映像集「ガイコツ山の仲間達」

てんとう虫の歳時記2

博物雑記

平群の里の侘び住まい

東京23区内の虫2

虫愛づる記録

こん近のblog

Wildlife Research Society

昆虫研究所

そよ風のなかでPart2

花と葉っぱ

いもむしうんちは雨の音

あおもり昆虫記

冬鳥夏虫

「ブチヒゲヘリカメムシ」となっているサイトもありますが。

「斑髭」の意味が分かりません。

昔、どこかで誤記があったせいだとか。

まぁ、「ヒメヘリカメムシ科」、だからね(笑)

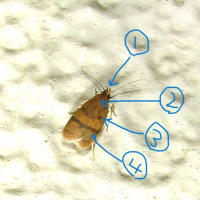

この個体は♀のようです。

ネット上の交尾している画像を観ると、♂は腹の周囲の「ヘリ」の黒色部が発達し白黒まだら、♀は黒色部の発達が弱くクリーム色が強くなるようです。

①上翅は透明

②腹部末端中央は細長く黒色

③腹部外縁:♂は白黒まだら、♀は淡色

④触角第4節の付け根・先端は黄色くならない

別名:

ブチヒゲヘリカメムシ(誤記?)

分類:

カメムシ目カメムシ亜目ヒメヘリカメムシ科ヒメヘリカメムシ亜科

体長:

7~8.5mm

分布:

北海道、本州、四国、九州

平地~低山地

成虫の見られる時期:

4~11月(年1化)

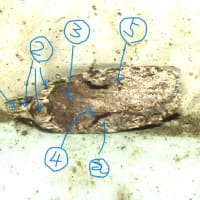

成虫で冬越し

エサ:

イネ科、キク科、タデ科などの草本の葉や茎、花、若果などから吸汁する

その他:

小型のカメムシ。

色彩は黄褐色から濃褐色まで大きな個体変異がある。

上翅は透明で、腹部背面の模様が透けて見える。

腹部後半に淡色の模様があるため、腹部末端中央が細長く黒色になる。

(アカヒメヘリカメムシ、スカシヒメヘリカメムシでは斑紋が異なる。)

小楯板の角は、やや細く不明瞭だが、淡色で縁取られている。

(ケブカヒメヘリカメムシは、小楯板先端の淡色が目立つ。)

触角第4節の付け根・先端は黄色っぽくならない。

(ケブカヒメヘリカメムシは触角第4節の付け根と先端が黄色っぽい。)

♂は黒色部が発達し、腹部外縁が白黒まだら、♀は黒色部の発達が弱く、腹部外縁が淡色。

♀は♂より大きい。

近似種、コブチヒメヘリカメムシは、後に別種とされるようになったが、本種より全身の毛がまばら(特に頭部が分かりやすい)、典型的な個体の体色は淡色で緑色っぽい。

普通種で個体数も多いが、小さいため目に付きにくい。

草原、水田、荒蕪地、畑地、休耕田、公園などの葉上で見られ、開けた環境を好む。

昼行性。

活動はあまり活発でない。

日当たりの良い草原や畑地の落葉下などで越冬する。

新成虫は6月頃羽化する。

参考:

かたつむりの自然観撮記

虫ナビ

北河内昆虫記

ZATTAな昆虫図鑑

自然観察雑記帳

昆虫エクスプローラ

鼠狸庵閑話(そりゃあかんわ)

奥行き1mの果樹園

Wildlife Research Society

岐阜大学教育学部理科教育講座(地学)

昆虫映像集「ガイコツ山の仲間達」

てんとう虫の歳時記2

博物雑記

平群の里の侘び住まい

東京23区内の虫2

虫愛づる記録

こん近のblog

Wildlife Research Society

昆虫研究所

そよ風のなかでPart2

花と葉っぱ

いもむしうんちは雨の音

あおもり昆虫記

冬鳥夏虫

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます