車体を組み立て始めてみます。

動力車にするために、リブを建設しなおします。

鉄道コレクション用胴動力を使うときは、リブの建設と、車体内寸の狭小化はデフォルトかもしれません。

今回はでかい写真で試してみます。( ̄д ̄)

大きなサイズのアップロードは一工程多いので面倒ならしませんが。

このブログ、アップロードがもっと簡単ならもっと使い心地いいのに。(´・ω・`)

このあたり、ミクシィのほうが専用ソフトを用意するなど、使い勝手がいいですね。(*゜ー゜)

位置充てしたところ、今回は戸袋窓部分の裏側・各4箇所に建設すると適切に感じました。

その裏側には窓ガラスを入れる凹みがありますので、ここの寸法を仮計測します。

8.9mmですね。

てなことでそれより若干短くカットします。

エバーグリーンの2mmLアングルを4つカット。

クモハ12でも使ったものです。

これ、Lアングルでも1.5mm角で良かった気がしますが、2mmで作ると強度は相当出ますので、デメリットが無い限りコレを使っていこうと思います。

ほんと、精密でいい整形品です。

クモハ12で設定した「車体低面から6.75mm」を常用していきます。

現物の車によって違うと思いますが、走行の安定性と連結器の高さ共通化を考えれば、概ねの車両をこの寸法で統一してみようと思います。

低床下車両なんて、最近の電車設計にはかなり多いですが・・・

この名鉄3800は所有している図面に従って計測すると「床面で1150mm」となっています。

後々で完成後に模型を計測すると7.9mmでした。

スケール変換150倍すると1185mm。

おぉっと。ほぼドンピシャです。

てなことで、結果オーライですが強いてあげると0.2mm強、下げておけば完全スケールでした。

ですから、0.2mm強、車高が高いデフォルメとなっています。

本当にシビアに造りたいとすれば、「車体低面から6.55mm」に設定すると良いでしょう。車輪は若干大きいサイズですから、どっちを削るかお任せしますが。

リアル実寸に直すとでは3.3cm高いことになります。

これを僅差と見るか、修正の範囲と見るかはモデラー個々の判断ですね。

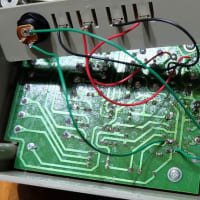

全体図がぼやけてしまったんですが、クローズアップはこんな感じ。

車体一面で2箇所。車体全体で4箇所で支えます。

窓ガラスが結構タイトに嵌めないとなりませんね(;^ω^)

飛び出しは約1.7mm出ていました。

アングルはタミヤの緑瓶。さらさらタイプでサラッと流してそれで居てしっかり取り付けます。

車体を枠にします。

4箇所のリブが見えますか?

多分・・・前面に見える渡り板がベロの様に大きく、これ、連結に支障が出そうです。

部品状態で気が付いて修正しておけば良かったかも。

屋根を乗せます。

今回は屋根を塗装前に接着しておきます。

何故かと言うと、仮組の際に

側面雨樋が消えたり

ピタッと嵌るわけではなく、ちょっとずらすと

ここまでずらせます。

要は屋根の保定リブは殆ど役に立っていないことが解りました。

・・・てなことで完全に調整しながら接着してきちんと形を作らないとなりません。

4隅をにらめっこすると・・・

これくらいがいいところでした。

- 画像省略 -

タミヤ白瓶接着剤で、チョン付けして仮接着した後、

屋根と側面をセロテープで保定して、タミヤ緑瓶・さらさらタイプを流してがっちりと接着します。

ピンボケでこの作業写真なし。

セロテープで保定するとき、屋根と車体側面の接線には隙間を作る努力を。

コレを怠ると、セロテープに沿ってさらさらタイプ接着剤が毛細血管状態でセロテープを伝い、車体表面を台無しにする危険性があります。

さて、動力を取り付けましょう。

取扱説明書を見たら、17m級と書いてあったので、在庫無いなと思ったら、他作例で見ると18m級動力を使っていた例が2件も出てきました。

で、本当は京急700系用に用意した在庫品があったので取り付け準備をします。

車体内寸の幅を計測します。

15.95mm・・・

微妙な寸法だなぁ・・・。

16mmですね。おそらく実際は。

動力幅を計測。

15.5mm

うん。

0.5mm幅が狭いですね。

これは「修正すべき寸法」です。

で、厚さ0.25mm×幅2.0mmのエバーグリーン成形品があったと思いますので、探している間に・・・

台車に目が行きました(これが脱線の前兆)

ヽ( ・∀・)ノ┌┛ガッΣ(ノ`Д´)ノ

この名鉄3800系は日本車両のD-18台車を履いています。

とてもポピュラーな戦前戦後の台車で、同社類似台車や他メーカー亜流も含めれば、大変なシェアを持った私鉄標準品とも言える台車です。

Nゲージでも最近まで、旧型でつりかけ駆動の電車といえば、グリーンマックスの「日車D型」というこの台車をモデルにした汎用台車を強制的に履かせないとならない時代が20年以上続きました。

現在は旧型台車もそこそこ各メーカーから出てきており、鉄道コレクション登場で一気にバリエーションが増え台車選びが楽しくなりました。

ということで・・・

日車D型~日車D18は、グリーンマックスとトミーテック鉄道コレクションからの2つが出ていますので、どちらが相応しいか検討してみようと思います。

同時に、メーカー違えば取り付けの高さが違うことも予想されるので、ノギスで計測しながら。

お馴染み、グリーンマックス製「日車D型」

取り付け高さはボルスタ部の凹みも計測して、レール面から6mm丁度でした。

続いて

トミーテック鉄道コレクション台車。

設定はコレも汎用D型のようです。

取り付け高さは5.8mmです。

期待を裏切り?0.2mm鉄道コレクションの台車のほうが低く収まるようです。

金属車輪に交換しての採寸です。

グリーンマックスの台車のほうが扁平に見えたので意外です。

違いは、鉄道コレクションには踏面ブレーキの外側の一式が表現されていないこと。

グリーンマックスは軸受け表現がベアリングのコロ軸受けであり、鉄道コレクションは平軸受け表現であることですね。

ブレーキが表現されていないという地味に致命傷があるものの、軸受け表現の違いも見逃せず・・・

名鉄3800系には軸受けの表現の優先度を取り鉄道コレクション台車を採用しようと思います。

さて、17mを指定して、18mも使う方がいるというのは妙な話です。

専用設計された付随車の床下と比較して見ましょう。

まぁ・・・やはりというか、台車間距離が明らかに違います。

3.5mmほど台車間距離が長いです。

ちなみに、鉄道コレクション17m級動力ユニットのクモハ12のものも比較したところ、こちらは5mmも内側に寄り、かなり違います。

グリーンマックスの17m級動力も5mm程度内に寄ります・・・。

決定打が無いんですね。

消去法で18mを利用した人がいたということなんですね。

取扱説明書の指定法もかなり罪です・・・(´・ω・`)

図面を見ると・・・

「11500mm」とあります。

模型寸で76.67mmが最適寸法です。

付随車は77mm弱。

コレはかなり正しいと証明できました。

さて、動力の台車間距離を詰めますか・・・?

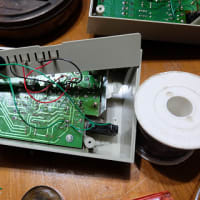

モーターから台車までの部分のクローズアップです。

既に、難工事が予想されます・・・

おまけにこのフレームはABSで動力軸はジュラコンかナイロンで接着剤が弱かったり、まったく効きません。

詰めかたもありますが、再接合の難易度はかなり高い。

でも、チビチビやってみるしかなさそうです。

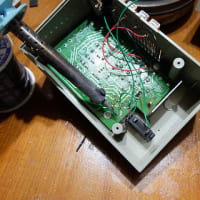

別角度から。

精度の高さを要求されるフライホイールも装備しています。

コレは覚悟が必要です。

ここで一旦この車両の工事は中断します。

ちまちま&集中して施工しましょう。

最新の画像[もっと見る]