今年のファイターズは育成年です。

いやぁ、2006年からの方程式が崩れ去りまして、まぁ、なんというか日常になってしまった退屈な勝ち進みより面白くなりそうです。

中間車に手を付けましょう。

この401系、当初はクハのみで終わらせるつもりでいたのですが、なんだかんだ編成が気になりだして調べたところ結構面白そうです。

クハ401-51の数奇な運命がそれを示します。

新製当初

土浦

クハ401-51

モハ403-1

モハ402-1

クハ401-52

上野

だったそうです。

403系第一編成。

ところがどっこい、1979年3月に事故を起こしまして

★1979年4月14日付

モハ402-1

クハ401-52

があえなく廃車に。

で、何故か?

土浦

クハ401-13

モハ401-7

モハ400-7

クハ401-14

上野

が呼ばれて

★1980年4月

土浦

クハ401-51

モハ403-1

モハ400-7

クハ401-14

上野

と組まれ、M-M’がこれでは出力が違うので

なんと

★1980年4月25日付

クハ401-13

モハ401-7

は巻き込まれる形で廃車にした上で

★1980年4月26日付

土浦

クハ401-51

モハ401-26(旧モハ403-1)

モハ400-7

クハ401-14

上野

と、ダウングレード改造されてしまいます。

この編成は片方高運転台、片方低運転台しかも大目玉という珍妙な編成になります。

さて、401系は「つくば博覧会」輸送を担い大忙しになります。

つくば博は1985年3月17日から同年9月16日までの期間中ではありましたけれど

クハ401-51は、開催直前にソソクサと編成を外れ

★1985年2月28日付で

方向転換改造を実施し、基本7連のサハ代用車として働きます。

403系などの4連口が廃車を進めたため、4連口を1500番台で補いましたが、足りないことになり

★1989年4月28日付で

サハ415-707をクハ411-701に先頭車改造したものと組み合わされ、廃車までの4両編成をここで形成します。

土浦

クハ411-701

モハ415-707

モハ414-707

クハ401-51

上野

そうして、何故か、この数奇な運命の首謀者・クハ401-51は鋼製403・415系全廃のその最後までも生き残ってしまいます。

ところでつくば博前に別れた仲間は新しく4連と組み合わされ基本7連の3連ユニットとしてつくば博を終え、K955編成として組まれなおして休車になり

★1986年2月17日から復活。

土浦

クハ401-41

モハ401-21

モハ400-21

クハ401-42

モハ401-26(旧モハ403-1)

モハ400-7

クハ401-14

上野

一年余り走った後

★1987年2月5日付

モハ401-21

モハ400-21

クハ401-42

モハ401-26(旧モハ403-1)

モハ400-7

クハ401-14

は廃車を言い渡されることになります。

(クハ401-41は1992年まで生き延びます)

・・・・と、言うことらしいです。

(付け焼刃です)

つくば博を境に、偶数奇数でクハはコンビであったものが一部崩れ、415系はほぼコンビを貫かせたものの、403系に至っては偶数向きを先に廃車したり逆に奇数向きを追いかけ廃車したりして帳じりを合わせていた勝田区の403系一族ですが、クハ401-51はその中を最後まで生き延びた稀有な存在でしょう。

と、言うことで。

クハ401-51の相棒はどうするか。

どれも個性的な車両ばかりが相棒となり、しかも1989年の冷房改造を施す仕様で進めています。

前面補強は1993年施工のようですので、その4年間の相棒は・・・。

「クハ411-701」オンリーということになります。

流石に並行作業のクハ401-101は遊びといえど同じ偶数向きであるので組ませるわけに行かず、

そう、このように同じ向きの先頭車なのよ。

新たにクハ411-701をこしらえる羽目になったことがわかりました。(;´Д`)

先頭車改造を受けた唯一の415系です。

これもなかなかの曲者。

外見は先頭車改造をしたと思えないほど精巧で、乗務員扉以後が小型窓2個となっており、一見クハ411-500とそっくりです。

奇数向き使用の癖に、MG・CPを装備。(CPは後で撤去らしい)

中央ドア付近にグリルがあります。

(しかも偶数向き600番台とは異なる位置)

記事を調べると、どうも床下機器がクハ411-500と比較して、正反対らしい。

・・・・。

やっぱちょっと強引な部分があったんですね。

ところで運転台直後のクハ111に比較して延長って、これで見えます?

自分には長くなっているようにまだ見えていません。

いや、長いかな?

クハ411-301までは長くなっていることは確認済みなんです。

正直、困ってます。

種車は若旦那からドンガラを貰っているので、これを使おうと思いましたけれども。

便所があるんですよね。

これクハ411-600ってことですよね。

参ったなぁ。

(あれ?この編成って両先頭車にMG乗せているって事かな?)

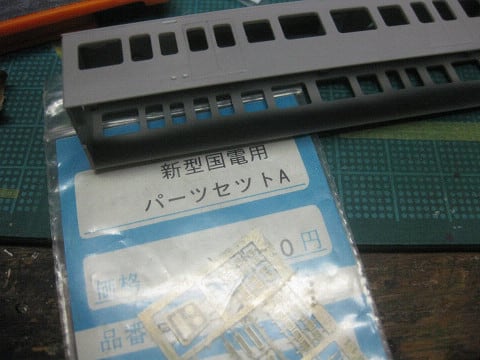

さて、このいかにも直流然としたパンタ周りの加工や交直流均衡型独特の装備を施していきましょう。

ちなみに、これはクハ401-51やクハ411-701の中間ではありません。

クハ401-101のための中間車です。

ですから非冷房のままにする予定であり、昭和40年製造のモハ402-403に仕上げます。

モハ402-24

モハ403-24

限定となります。

「クハを作るとしたら」、クハ401-47です。

今のところ架空で3連として仕上げて、先の4連と連結する予定にします。

(検査で繋がっちゃったのさ!ってことで)

時期的には1987年1月~1991年6月5日までの設定です。

先のクハ401-51が1989年8月末~1993年の設定ですので、

自動的にどんどん狭まり1989年8月末~1991年6月5日の極めて短い間の状態を考えます。

事実上、全て番号特定できた上に、時期まで狭いです。

何やってんでしょう。

「良くわからないで作っている電車に」

まぁ、偶然、私が上京した年の最初の2ヶ月が被ります。

御託並べるより作業します。

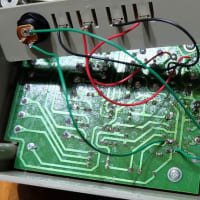

パンタ車のこの部分を集中加工です。

0.4mmのドリルでこのように2箇所、穴を開けます。

写真見ながらのハンドフリーです。

軽く穴を左右にグリって、0.3mm×0.5mmのプラ棒を挿してカットします。

耐水ペーパーで優しく撫でて、0.25mm程度の飛び出しにまで削ります。

その真上にも0.3mmプラ角棒を接着し、更にタヴァサの部品で

号車札と愛称札を作り直します。

こんな感じ。

実は愛称札をこの時点で忘れています。

が、気になるのは、さまざまな写真を見るとこの部分、数種類の状態があるんです。

1・愛称札受けと号車札受けが並び、ドア挟んでサボ受け

2・サボ受けだけある

3・なんもない

4・号車札だけある(愛称札受けはサボ受けとともに中央ドア付近)

いやぁ、参った。

また細かい部分で躓きます。

で、一応結論。

1は401・403系末期はおおむねこれ

2は401系403系の1960年代の写真にたくさん見られるが、新塗装の一部にもあり(モハ400-1,24、クハ401-85,86、モハ402-2,18)。

3は2の上でなおかつこの側面の反対側

4は九州向けは全てこれ、勝田のものは403系の最終編成(モハの20号)~415系もこれ

なんんだけどさ。

これは流石に24はどうなってんのかってことだよね。

わっかんねぇなぁ。

とりあえず多数派の1で行くことに。

愛称札受け問題を忘れている自分は次に行きます。

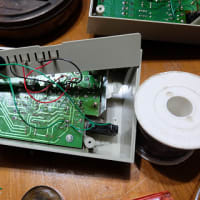

低屋根部分の採寸

39.6mmなのに29.6mmで採っちゃった

気がつかず間違いながらケガく

まだ気がつかず鋸を引く

ここで気がついて。

10mm延長して取り去る。

、

これだけ無くなる。

深さを検討。

1.5mmの板を切り出して、嵌めればちょうど良く高さが決まり、なおかつ車体の内張りに乗せながら作業できることを発見(*゜Д゜) ムホムホ

妻板も削る

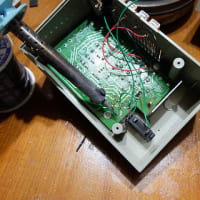

板収める。

隙間も出切る。

ここ埋めなきゃ。

屋根と板が切り出し不十分で隙間があります。

1mm×1.5mmのプラ板を切り出して

曲げて

収めて接着。

まずはここだけで接着。

なんせまだ車体と一体化したくないの。

薄いプラ板。

0.3mmかな。

適当に差し込んで、さらさらタイプで接着。

固まったら屋根外します。

で

瞬間接着剤をたっぷり流し込んでガッチリ固定。

で、サシを下に敷いて平面出したら、こんどは板耐水ペーパーのタイラーで面出し。

かなりしつこく、面が出るまで磨く。

面出し完了。

とはいいつつ最後まで面出しは段階的にやりました。

愛称札受けを今頃気がが付いて

テープで抑えて裏から瞬間接着材で接着。

出来た。

ここに部分に集中加工の意味がようやくわかるでしょ?

屋根は低いわ、サボ受け移動したところに梯子掛けはできているわ(交流電車で感電の恐れがあるので梯子を普段は外して、ここに掛けるのです。クハの屋根上のぼり手すりが無いのもそういう理由ですね)

これだけで403系類ということが判定できることになります。

更に2.25mm計測

屋根段差にあわせて、つなぎ部分の傾斜開始点を打ちます。

根気よくノミで削る。

出来た。

また平面出しを・・・。

実はまだ妻板との接続部分に隙間が。

屋根が被る部分の欠き取りがあらわになったんですよ。

ここまだ考え中。

屋根一体にするなら埋めるだけ。

まだ往生際悪いのよ。

さ、綺麗に屋根が低くなりました。

写真では微妙に見えるけど、かなり精度良く削れました。

ここまでの途中で、起きたまたも未熟なことを申しますと。

403系は415系と屋根上が全く違う!という話を覚えていて、全部作り直すことにしたんですね。

ところがどっこい。

455系の屋根使えば全く問題ないくらい似ているんだってさ!

札受けなどの資料探ししていたらそんな文献が出てきて、唖然呆然です。

実は、モハ456のトミックス屋根、札幌の模型屋に取り寄せしてもらってんだよねぇ。

部品取りとして。

そのまま普通に繋げばいいだけらしいじゃん・・・(;´Д`)(;´Д`)(;´Д`)

↑クハ411-701の車体長さは」19570mmでいいのでしょうか?111系と同じ19500mmなのでしょうか?

最新の画像[もっと見る]