模型が手につきません。

ですからごまかし記事です。

キハ083は色々撮影してきたのですが、あまりに局所的でどうやって紹介できるか考えるに悩みます。

こういうレベルなもので(;^ω^)

(ちなみにこの写真は今日のお題の反対側床下です)

まずは向かって右側に元トイレのある側の面。

トイレとは反対側から並べてみましょう。

こちら側の側面ですよ。

手前からまず舐めていきます。

台車はDT22ですが、これ泰和車両製のもので、北海道札幌、桑園の工場で作られた珍しい一品です。

泰和といえば、簡易軌道の自走客車や、北海道拓殖鉄道のキハ301、留萠鉄道ケハ502などがチョット有名な製作所で、北海道の怪しげな改造車両を数多く産出しました。

左が運転台、トイレのない側です。

バッテリー箱はキハ22などの同等新品が誂えてありますね。

小さな機器箱(繋ぎ箱?)も新製のようですが・・・?

エンジンはDMH17Hの横型が採用されています。

割と初期の段階で横型エンジン採用です。

客車の台枠が分厚いために高さを考えてこのようになったと聞きます。

それでも腹擦りがないように車体の高さを嵩上げするほどだったようです。

エンジンの手前には何かのフレームが誂えられています。

あとで詳細が出せると思います。

真ん中は整流器だそうです。

元ダメタンクは新製のように見えます。

放熱器も腹摺りギリギリですね。

燃料タンクまで来ました。

燃料タンクはキハ17系と同等の小さな容量のもののようです。

すぐ左に本来、客車時代の流用の水タンクがあるのですが撤去されています。

注目はこの左にある非駆動側の台車のブレーキシリンダーがその前に鎮座していることですね。

本来ここには水タンクがあったはずですが、加悦鉄道では撤去されています。

今は家庭用クーラーの室外機が置いてありますがオリジナルではありません。

水タンクと台枠の隙間に「てこ」があるのです。

そのシリンダーです。

てこが見えますが、その場所に水タンクがあったのです。

調整やりにくそうです。

同じくシリンダーです。

ブレーキロッドは組み付けられずに落ちています。

同じくシリンダーです。

右下は燃料タンクです。

燃料タンクと元ダメタンクの隙間に縦置きしている補助空気ダメです。

エンジンと放熱器の間にあった機器箱の斜め姿です。

(整流器だそうです)

繋ぎ箱でしょうか。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

クモハ32000様より頂いたコメント内容の転記

エンジン横の、細かいルーバーの付いた箱は「整流器」の箱です。

エンジンの発電機はオルタネーターなので、交流出力ですから、蓄電池の電源、放送機器の電源に、でかいセレン整流器と抵抗器を収める箱が必要で、それが、この箱です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

繋ぎ箱整流器の真裏には、オイルフィルターのようなものがありました。

左の四角いものが繋ぎ箱のようなものです。

ドレンカップフィルターかもしれません。

左のタンクは元ダメタンク。

画面切れる右に上記の機器(繋ぎ?)箱です。

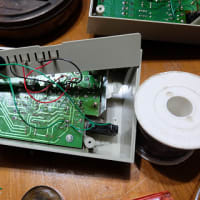

エンジンの手前にある謎のフレームです。

エンジンからの冷却水を回すと考えられる布巻き管が迂回して括りつけられています。

謎のフレームを真横から見てみます。

何かのカバーが付いていた痕跡も見えなくありません。

布巻き管はエンジンに入り込んでいっております。

フレームの奥にはコンプレッサと思われるものが見えます。

茶銀色にみえるのがコンプレッサではないかと思われます。

謎のフレームはコンプレッサを雪から守るものだったのでしょうか?

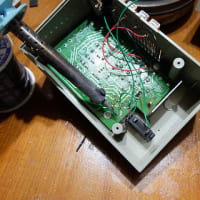

フレームの逆側。

布巻き管は奥に続いています。

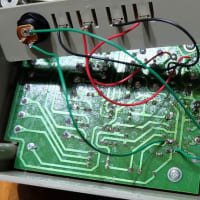

キハ22と同じような電池箱の横にあった小さな機器箱の裏は

このように下からケーブルが出ています。

これが繋ぎ箱かな?

奥に電池箱が見えます。

電池箱はフレーム横桁に直付けです。

動軸側台車のボルスタです。

左に伸びる太いロッドは推進軸でした。

ボルスター部です。

このボルスター基部にメジャーを当てています。

巾610mmでした。

これでボルスタ部の巾は決まりましたね。

デッキステップ部です。

ステップは鉄鋼作業でかなり強引に作られていることが解ります。

サビでクチャクチャになっていますが、ステップの下にさらに配管が3本引かれています。

そのステップの奥に手ブレーキの回し子がありました。

ステップの下の反対側ビュー。

手ブレーキを連動させるシリンダーが近くにあるはずです。

シリンダーはどこにあったでしょうか。

もう一度トクとご覧ください。

右から、ステップ、左に台車と補助空気ダメ、真ん中に・・・シリンダーがありました。

場所は、非トイレ側運転台の助手席真下の車端部です。

びっくりした部分に取り付けられています!

左から、シリンダー、すぐ右は既に車端のジャンパ栓です。 右端は密着自動連結器。

右上から下に走る帯は既に台枠の端梁です。

物凄い窮屈な場所にシリンダーが設置されています。

わかりますか?

下が台車。

上が車端。

左上が側面なんです。

真ん中左がシリンダーです。

繰り返します。

上が側面。

左が台車。

右が車端。

斜めに走る棒はスノープラウのステーです。

シリンダーから伸びたロッドは無骨な四角い繋ぎ金属を経て、台車上に付けられたテコに繋がり、車体センターのロッドに入ります。(外れていますね)

で、テコの反対側に手ブレーキのチェーンが伸びて居ます。

左が側面、下が台車。

上が車端。

シリンダーの奥には連結器の受けとエアタンク。

角度変え。

この写真の車体角下に、シリンダーがあるのです。

この角度ではわかりませんでしたね。

これまでの記事はこちら側面の床下のことを書いています。

ステップは

巾410mmです。

↑次回は反対側を紹介します。

ですからごまかし記事です。

キハ083は色々撮影してきたのですが、あまりに局所的でどうやって紹介できるか考えるに悩みます。

こういうレベルなもので(;^ω^)

(ちなみにこの写真は今日のお題の反対側床下です)

まずは向かって右側に元トイレのある側の面。

トイレとは反対側から並べてみましょう。

こちら側の側面ですよ。

手前からまず舐めていきます。

台車はDT22ですが、これ泰和車両製のもので、北海道札幌、桑園の工場で作られた珍しい一品です。

泰和といえば、簡易軌道の自走客車や、北海道拓殖鉄道のキハ301、留萠鉄道ケハ502などがチョット有名な製作所で、北海道の怪しげな改造車両を数多く産出しました。

左が運転台、トイレのない側です。

バッテリー箱はキハ22などの同等新品が誂えてありますね。

小さな機器箱(繋ぎ箱?)も新製のようですが・・・?

エンジンはDMH17Hの横型が採用されています。

割と初期の段階で横型エンジン採用です。

客車の台枠が分厚いために高さを考えてこのようになったと聞きます。

それでも腹擦りがないように車体の高さを嵩上げするほどだったようです。

エンジンの手前には何かのフレームが誂えられています。

あとで詳細が出せると思います。

真ん中は整流器だそうです。

元ダメタンクは新製のように見えます。

放熱器も腹摺りギリギリですね。

燃料タンクまで来ました。

燃料タンクはキハ17系と同等の小さな容量のもののようです。

すぐ左に本来、客車時代の流用の水タンクがあるのですが撤去されています。

注目はこの左にある非駆動側の台車のブレーキシリンダーがその前に鎮座していることですね。

本来ここには水タンクがあったはずですが、加悦鉄道では撤去されています。

今は家庭用クーラーの室外機が置いてありますがオリジナルではありません。

水タンクと台枠の隙間に「てこ」があるのです。

そのシリンダーです。

てこが見えますが、その場所に水タンクがあったのです。

調整やりにくそうです。

同じくシリンダーです。

ブレーキロッドは組み付けられずに落ちています。

同じくシリンダーです。

右下は燃料タンクです。

燃料タンクと元ダメタンクの隙間に縦置きしている補助空気ダメです。

エンジンと放熱器の間にあった機器箱の斜め姿です。

(整流器だそうです)

クモハ32000様より頂いたコメント内容の転記

エンジン横の、細かいルーバーの付いた箱は「整流器」の箱です。

エンジンの発電機はオルタネーターなので、交流出力ですから、蓄電池の電源、放送機器の電源に、でかいセレン整流器と抵抗器を収める箱が必要で、それが、この箱です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

左の四角いものが繋ぎ箱のようなものです。

ドレンカップフィルターかもしれません。

左のタンクは元ダメタンク。

画面切れる右に上記の機器(繋ぎ?)箱です。

エンジンの手前にある謎のフレームです。

エンジンからの冷却水を回すと考えられる布巻き管が迂回して括りつけられています。

謎のフレームを真横から見てみます。

何かのカバーが付いていた痕跡も見えなくありません。

布巻き管はエンジンに入り込んでいっております。

フレームの奥にはコンプレッサと思われるものが見えます。

茶銀色にみえるのがコンプレッサではないかと思われます。

謎のフレームはコンプレッサを雪から守るものだったのでしょうか?

フレームの逆側。

布巻き管は奥に続いています。

キハ22と同じような電池箱の横にあった小さな機器箱の裏は

このように下からケーブルが出ています。

これが繋ぎ箱かな?

奥に電池箱が見えます。

電池箱はフレーム横桁に直付けです。

動軸側台車のボルスタです。

左に伸びる太いロッドは推進軸でした。

ボルスター部です。

このボルスター基部にメジャーを当てています。

巾610mmでした。

これでボルスタ部の巾は決まりましたね。

デッキステップ部です。

ステップは鉄鋼作業でかなり強引に作られていることが解ります。

サビでクチャクチャになっていますが、ステップの下にさらに配管が3本引かれています。

そのステップの奥に手ブレーキの回し子がありました。

ステップの下の反対側ビュー。

手ブレーキを連動させるシリンダーが近くにあるはずです。

シリンダーはどこにあったでしょうか。

もう一度トクとご覧ください。

右から、ステップ、左に台車と補助空気ダメ、真ん中に・・・シリンダーがありました。

場所は、非トイレ側運転台の助手席真下の車端部です。

びっくりした部分に取り付けられています!

左から、シリンダー、すぐ右は既に車端のジャンパ栓です。 右端は密着自動連結器。

右上から下に走る帯は既に台枠の端梁です。

物凄い窮屈な場所にシリンダーが設置されています。

わかりますか?

下が台車。

上が車端。

左上が側面なんです。

真ん中左がシリンダーです。

繰り返します。

上が側面。

左が台車。

右が車端。

斜めに走る棒はスノープラウのステーです。

シリンダーから伸びたロッドは無骨な四角い繋ぎ金属を経て、台車上に付けられたテコに繋がり、車体センターのロッドに入ります。(外れていますね)

で、テコの反対側に手ブレーキのチェーンが伸びて居ます。

左が側面、下が台車。

上が車端。

シリンダーの奥には連結器の受けとエアタンク。

角度変え。

この写真の車体角下に、シリンダーがあるのです。

この角度ではわかりませんでしたね。

これまでの記事はこちら側面の床下のことを書いています。

ステップは

巾410mmです。

↑次回は反対側を紹介します。