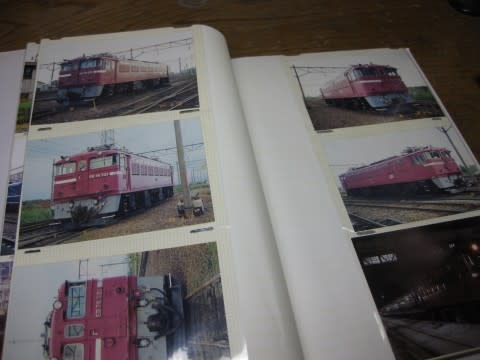

もう10年以上前何時作ったか忘れてしまいましたが、電気機関車で最も好きなカマはED76-500です。

それはそれは狂おしいほど好きです。

ネガすら紛失してしまった数葉の写真だけが私の掛け替えの無い財産です。

1994年8月18日と写真に刻まれています。

学生時代、悪友たちと空知機関区に訪問して撮影させてもらった貴重な写真です。

既に稼動車は最後を飾った518と521、522になっており、この数週間前に511と507が離脱していたという状況の筈です。

今度大真面目にスキャンしないと。

(これはデジカメで撮っただけだから)

こんな写真もありました。

これは何時の撮影だろう・・・少なくともカメラを持っておらず、写るんですだったはず(;´Д`)

でも今となっては貴重な持ち物。

大雪の写真もありました。

空知機関区では四面を結構丁寧に撮影していました。

今度しっかりお見せしますね。

確かこの撮影のチョット前に離脱していた507ほか

ここの並んでいたのは508も居たかなぁ・・・。後一台何号車だったかなぁ・・・。

別の場所では、この撮影数日前に離脱した511が置いてありました。

今なら全ての車を嘗め回すように撮影して居たでしょうね。

撮影後、気が付いたんですが511は向かって右の手すりが大型なんです。

在庫写真を見回すと、510も右手すりが大きいです。

どうもこの2台のみの特徴という現在の観察結果です。

今度全体も含めてじっくりお見せしますね。

で、マイクロエースから発売されたED76-500はすぐ購入したんですが・・・・

色は朱色などしなのマイクロ製EF71やED78を軽改善したものであり、当時でさえ10数年後に突然現れた不思議な構造のモデルでした。

巨大掲示板他、このモデル。

総袋叩きの様相ですが・・・。

待ってください。

私はこのモデルの「外観」は支持しております。

確かに、あちこちは明らかにおかしいのですが、トミックスのEF71を改造するより似ているのですよ!

多少歪んでいますが、この写真をご覧下さい。

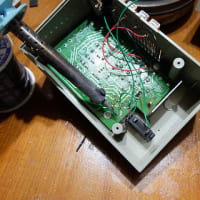

で、私が遥か昔に加工したモデルをご覧下さい。

私は 「似ている」 と思っています。

特にこの機関車。

一般の交流機関車より 「幅が100mmも広い」 のです。

それがこのモデルが最も評価される特徴をとらえていると思うのです。

EF71やED78では大欠点であった車体の扁平がここでは存分に生かされています。

くそみそに言われるこのモデルのこの一点だけは、評価に値し、他のモデル改造では果たせない部分でもあるのです。

ちなみにこのモデル。

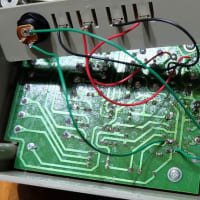

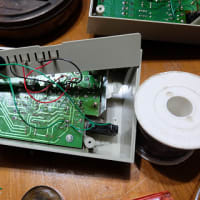

・前面窓をバラバラにして、車体とツライチにし、

・テールライトを銀河の機関車大型に交換し

・タイフォンを銀河パーツに交換し、

・あまり納得はしていませんがトレジャータウンのKE70を取り付け

・スカートを近似値のKATOのED79のモノに交換した・・・

・パンタグラフを当時の近似値・KATOのEF81用パンタに交換。

・ナンバープレートを書体秀逸な銀河の機関車用に交換。

・再塗装

だけです。

恐らくかなりの方に実践できるような内容です。

お手元に原型のままのこのモデルがあれば比較してみてください。

相当姿が変わっていると思います。

一部部品が紛失していたり

削り痕が粗かったり

この機関車の大特徴のフィルターの形が内地型だったり

乗務員扉が一段式のままだったしますがw

三笠の保存車ですが、ね?

ドア回りとグリルがかなり違うでしょ?

ドア周りの段差が結構特徴なんだよね。

車体幅は広いのに、このドアの位置関係は他交流機と同じに作ってあるから凹んでるの。

しかもテーパーががっちり付いて。

HOではつぼみだったかマイクロだったかがこの表現に悩みぬき、ドア周りをドロップパーツにしたんですよね。

そしたら、部品が厚すぎて内部が狭くなりすぎ、インサイドギアが内部で首振るとぶつかってショートしたという逸話もあるくらい。

でも、こうして窓をツライチにしたりするだけで、概ねの方にぐうの音が出ないようにはなっています。

ただ・・・

今ならもっと綺麗に加工したい(;´Д`)

この機関車の大欠点。

台車の左右動や遊びがあまりに少なく、レールのねじれに大変弱いことです。

組立式レイアウトでは、まず旨く走りません。

カント付きレールでは間違いなく脱線します。

さて、いつかきちんと再加工してやると思っているのですが・・・

目先の仕掛品が多いのでまた一旦収納してしまいます(;´Д`)

![]()

↑頭が回ってないのです