前記事で、松陰を論じながら、日本人の一部には、闘いに際して、そのための戦略を最優先させる前に、まず桜花が散るように「死の覚悟」を固めることを優先させてしまう敗北の美学が沁みついているということを述べました。特に大国と渡り合わなくてはならない時に、こういう心性をけっして認めるわけにはいきません。

松陰には、明らかにこの傾向がありました。

たとえば野山獄から杉家へ移された時期(安政三年・一八五六年)に書かれた『丙辰幽室文稿』のなかの「天下は一人の天下に非ざるの説」に次の記述があります。

《本邦の帝皇には、あるいは桀王や紂王のような残虐な行為があったとしても、億兆の民はただ頭を並べて、天子の宮殿の前に伏し、号泣して、天子がみずから感じ反省するのを祈ることができるだけである。不幸にして、天子が激怒し、億兆の民をことごとく殺してしまうときは、四方の残りの民も、また生き残ることはない。神州は滅ぶのである。もしなお一人でも民が生存しているならば、天子の宮殿の前に行って死ぬだけである。これが神州の民である。あるいはもし天子の宮殿の前に行って死なないとあれば、それは神州の民ではないのである。》

これは天皇への絶対的な忠誠心を表すための極端な譬えであると思うかもしれません。しかしまんざらそうでもなく、本気で言っているフシがあります。

こうした一種の自虐的なまでの原理主義は、ほとんど信仰の域に達しています。同じような硬さが、彼の他の面にも表れているからです。

たとえば、『武教全書講義』の「子孫教戒」という文章には、女子をいかに教育するかというくだりがあります。

そこでは、『源氏物語』や『伊勢物語』、その他和歌、俳諧、茶の湯などの遊芸を教えとしてはならないとあります。

また同じ文章の他の箇所には、妻が夫の家に万一居るにたえないような場合には自害する以外に生き方はなく、離縁されて戻ってきたら父兄は意を含めて自害させなければならないとあります。

これらは要するに世間知らずの思想家の言うことで、松陰の骨がらみの体質がこういうところにほの見えると言ってよいでしょう。

松陰はたしかに、早くから迫りくる列強に対抗しうるだけの近代的軍備を西洋に学んで整える必要を力説しています。

しかしこれなどは、彼の師である佐久間象山の直接の影響であり、また、松陰よりずっと年上の横井小楠もさんざん言っていたことです。松陰より七つ年上の勝海舟などは、海軍伝習掛や海軍奉行として現実にその実践に当たっています。

また幕府上層部も、黒船来航以前からその必要を痛感し、準備を進めていました。彼らのほうが欧米の恐るべき実態をよく感じ取っていたのです。

たとえば松陰は、「僕は罪を得て幽囚の身となっているが、わが神州の運命を自ら担う気概を忘れず、神州に迫る四方の夷狄を討伐しようとの志を抱いている。(中略)いまわが神州を興隆に導き、四方の夷狄を討伐するのは、これ仁道である。したがってこれを妨げるものは不仁である。どうして仁が不仁に敗れることがあろうか。もし不仁に勝ちえないならばそれは、仁ではないからである」(『孔孟余話』)などと、独りよがりな断定に満ちた激を飛ばしています。

さらに、「いま急いで軍備を固め、軍艦や大砲をほぼ整えたならば、蝦夷の地を開墾して諸大名を封じ、隙に乗じてはカムチャツカ、オホーツクを奪い取り、琉球をも諭して内地の諸侯同様に参勤させ、会同させなければならない。また、朝鮮を促して昔同様に貢納させ、北は満州の地を割き取り、南は台湾、ルソンの諸島をわが手に収め、漸次進取の勢いを示すべきである」(『幽囚録』)と、何とも無謀な企てを開陳しています。

加えて、古代の天皇の「雄大な計画」などを典拠として持ち出し、関東ではなく畿内の防備を固める具体策を事細かに展開しています。しかしこれは敵が万一陸戦に踏み込んだ場合の話で、見当外れの空想というほかありません。

なぜなら当時の列強は、日本に対して戦いを挑むなら、まずは進退自由な海戦で臨んだに決まっているからです。

このことは、同時代に、横井小楠が、海軍力を充実させる必要を論じた『国是三論』(万延元年、一八六〇年)の中でさんざん説いているところです。

幽囚の身であるがゆえに妄想も活発化するのでしょうが、後世に名を残すべき思想家たる者、夜郎自大に走らず、もう少し現実をよく見るべきだったでしょう。

これを結果論だという反論は成り立ちません。

すでに触れたように、同時代でもっとよく現実を見ていた人は、小楠だけでなく、勤王派にせよ、佐幕派にせよ、攘夷派にせよ、開国派にせよ、何人もいたのですから。

そもそも松陰は、風雲急を告げるこの時代に、逸る心を抑えきれず、攘夷実現のために下田踏海、伏見要駕策、間部要撃策など、いくつも計画を立てていますが、ことごとく失敗または未遂に終わっています。伏見要駕策は高杉晋作ら、弟子が止めたにもかかわらず、断行して失敗しました。

これらの計画は、細かく見ると、いずれも計画の綿密さに乏しく、準備活動において拙劣な独り相撲だったことがわかります。

下田踏海は、ペリーの軍艦に二人で乗り付けて密航を許してもらおうとした有名な試みです。本来なら死刑に値する罪ですが、それが故郷の野山獄入獄という寛大な措置になったのは、徳川幕府で要職を歴任した有能な川路聖謨が担当奉行を熱心に説得してくれたおかげでした。

これらは、松陰の一種の愚直さを表しており、彼が高度な術策を必要とする政治行動に不向きだったことを示してもいるでしょう。高邁な志と学識だけでは世は動いてくれないのです。

愚直さと言えば、彼にその自覚がなかったわけではなく、随所に自分のつたなさを反省する文言が見えます。しかし、彼は最後までこの愚直さを貫くしかありませんでした。

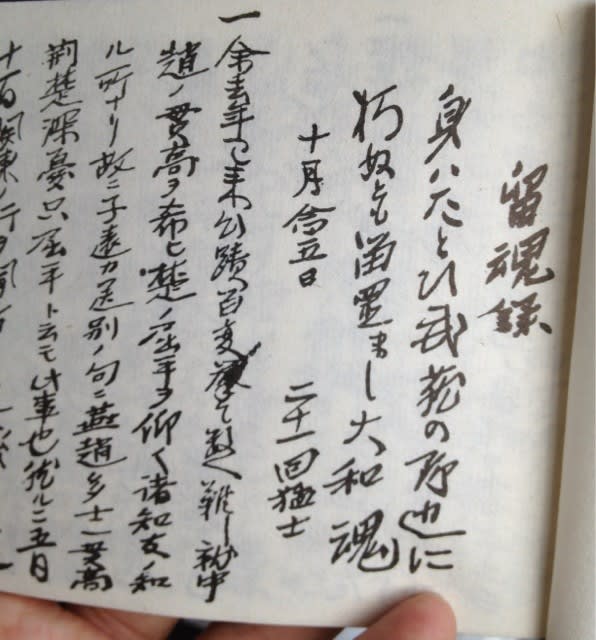

刑死直前に書かれた有名な『留魂録』には、安政の大獄に連なる取り調べで、身に覚えのない容疑をかけられたにもかかわらず、問われてもいない間部要撃策のことを告白してしまったことが書かれています。余計なことをしゃべらなければ彼は死刑にはならなかったでしょう。

これ以前に長州藩では、いろいろな意味で松陰の名は通っていました。まあ、学識は認めるが、何をしでかすかわからないので、敬して遠ざけるといったスタンスではなかったかと想像されます。ことに江戸屋敷ではその傾向が強かったようです。

松陰は、安政五年(一八五八年)、日米修好通商条約締結の少し前、『愚論』と称する一文を書き、これが帰藩した藩主の目に留まり、さらに人を介して孝明天皇の手元にも届くことになります。

『愚論』の内容は、簡単に言うと、鎖国を解くにしても、このたびのアメリカの要求には断固拒絶の姿勢を持って臨み、幕府の因循姑息をこの際克服して、諸藩の勢力を結集し、全国一致してアメリカを討つべきだ、それは可能であるという激しいものでした。

激しくはありますが、アメリカの実力を知らずまた国内事情をわきまえない観念的な攘夷論です。幕府のほうが、直接折衝に当たっているので、そんなに簡単に行くわけがないということはわかっているわけです。

やがて勅許を俟たずして条約が結ばれ、この事実を知った松陰は憤激します。彼の攘夷感情はここにおいて後戻りができないまでに高まったのでした。一度は自分の文章が孝明天皇の手に渡ったと知って感涙にむせんだのでしたが。

以上のように見てくると、松陰の思想が日本の近代化に貢献するようなものではなく、ただ夾雑物を受け入れない純粋で狭隘な神国思想以外のものではないことが理解できると思います。

そしてこれは、後に日本が国際社会の中で孤立した時に現れた、過激で前時代的な皇国思想にそのまま通ずるものであることもわかります。あまり私たちが尊ぶたぐいのものではありません。

松陰についてもっぱら否定的な言葉を連ねてきましたが、これには同情すべき点がいくつかあることをことわっておきたいと思います。

一つは、やはり「若さ」です。なまじ天才的であったがために自恃の念強く志高く、そのためにひたすら一徹に走ったと言えるでしょう。

もう一つは、長州という外様藩が長年抱えてきた中央に対するルサンチマンの空気が関係してsいるでしょう。

このルサンチマンはやがて討幕と新政府の樹立の機運を高めることになるのですが、しかし私たちは、この経緯を単純に時代の進歩と考えないほうがいいと思います。別に長州の志士たちの活躍がなくても時代は動いたでしょう。

また場合によっては、徳川家を中心に雄藩連合の改革精神によって近代化を進めることができた可能性もありました。

さらに、注意すべきなのは、維新後の初めの十五年ほどの日本は、混乱の極みであったことです。維新が成って、すぐにでも政治中枢部の統一や社会混乱の収束がなされたなどと錯覚してはなりません。

第三に、これが最も重要ですが、松陰の思想の狭さ、もっと言えば反動性は、彼が一度も外国の土を踏む機会を得られなかったこと、実際に西洋人と交流するチャンスがなかったことに起因する点が大きいと考えられます。

いかに頑固な攘夷論者も、いったん西洋に滞在すれば、いやでも当時の日本社会を客観的に相対化せざるを得なかったでしょう。その意味では、下田踏海の拙劣な失敗が悔やまれるとも言えます。

ここに、福沢諭吉との運命の決定的な分かれ道が明確に認められます。福沢は、断続的に日本を離れていたために、動乱期の日本の情勢を見誤った部分がありましたが、その代わり、欧米列強の強さの秘密を内的に見破る目を持ち帰ることができました。

どちらも明確なナショナリストであり、その点では何の違いもありません。しかし生年の五年の差、もともとの資質の違い(松陰は内向的、福沢は外向的)、洋行経験の有無などによって、これだけの相違が出てきてしまうのです。

松陰は、維新の志士の元祖のように思われています。そこから日本の近代化に何らかの貢献をしたかのような短絡が生じる恐れがあります。

筆者はその種の神話を壊したいと思う者です。

日本の近代化に本当の意味で思想的に貢献したのは誰か。言うまでもなくその筆頭は福沢です。

松陰の古めかしさ、直情性と、福沢の開明性、功利主義的思考とは著しいコントラストをなしています。

次回は、福沢を取り上げて、近代を志向する思想とその反動思想とを際立たせたいと思います。

これからの日本のあり方を冷静に模索していく上でも、松陰を反面教師としてとらえることが必要に思えるからです。