新野砦

- お城のデータ

- 所在地:蒲生郡日野町石原 map:http://yahoo.jp/vhBbiD

- 現 状:山林(丘陵)

- 区 分:砦

- 築城期:鎌倉期

- 築城者:蒲生氏郷

- 遺 構:土塁・廓・敷割・切岸(東側)

- 標 高:160m 比高差:10m

- 目標地:石原集落の墓地

- 駐車場:墓地の駐車場を利用

- 訪城日:2016.5.23

- お城の概要

- 蒲生氏郷が築いたもので、前面に城川が流れる。礎石はすべて正崇寺に運ばれたとされる。

- 蒲生氏の支流小谷氏の居城で、「蒲生旧趾考」には蒲生氏は、初め小谷山城にいたと記している。が、小谷城から、わずか600m程北の丘陵に築かれ、今も、土塁・廓・敷割りもはっきり確認出来る。

- お城の歴史

「江州佐々木南北諸士帳」に、小谷住 蒲生末 小谷次郎三郎の名が見える。蒲生氏の支流小谷氏の居城で、「蒲生旧趾考」には蒲生氏は、初め小谷山城にいたと記している。 南北朝時代、蒲生氏が南朝に味方したとき、高師泰に攻められて落城している。

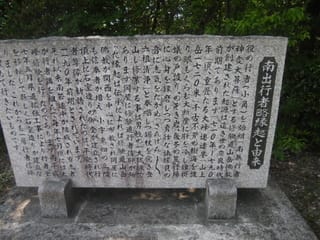

また、正崇寺(日野町大窪)は、蓮如上人のご旧跡で、上人が比叡山から追われることになった時、金ヶ森・道西坊の案内で日野の里に隠れ住まわれました。「正崇寺」の寺号も蓮如上人からいただき、上人直筆の額が残されています。数々のご宝物も。

近江日野は、蒲生氏の日野城城下町・近江商人ゆかりの地。

獣害ヘンスにつかまり、川を背に回り込む。 獣害ヘンスの東側遺構へ

獣害ヘンスにつかまり、川を背に回り込む。 獣害ヘンスの東側遺構へ -

駐車位置(墓地駐車場)からの遠景

駐車位置(墓地駐車場)からの遠景- 参考資料:滋賀県中世城郭分布調査1・4 、遺跡ウォーカー、『江州佐々木南北諸氏帳』、『蒲生旧址考』

- 本日の訪問ありがとうございす!!

山の神が祀られているとうだが

山の神が祀られているとうだが

丸山城・・・遠景(山の神)より

丸山城・・・遠景(山の神)より