安土城見学会

信長公記 巻九 天正四年1、安土築城 安土御普請の事

この年の正月中旬、信長公は丹羽長秀に命じ、江州安土山の築城を開始させた。そして2月23日には信長公自身が安土に座を移した。普請の進行ぶりを実検した信長公はひとまず満足し、褒美として丹羽長秀に名物珠光茶碗を与えた。まことにかたじけなき次第であった。またこのとき馬廻の衆は信長公より山下に屋敷地を与えられ、それぞれ自邸の普請を開始することを命じられた。・・・・ 云々

お城の概要

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%9C%9F%E5%9F%8E

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、信長公記、ウィキペディア

本日の訪問、ありがとうございます!感謝!!

本丸石垣

本丸石垣

西天守

西天守 瓦の破片がいっぱい!丸瓦が!

瓦の破片がいっぱい!丸瓦が! 南側桝形虎口

南側桝形虎口

箱堀の北の土橋

箱堀の北の土橋

東店主の北下の石垣

東店主の北下の石垣

二の丸の下の竪堀(笹で解りにくいが)

二の丸の下の竪堀(笹で解りにくいが)

二の丸と三の丸間の箱掘を覗く!

二の丸と三の丸間の箱掘を覗く!

二の丸と三の丸間の箱掘

二の丸と三の丸間の箱掘

北側への竪堀

北側への竪堀

山麓郭

山麓郭

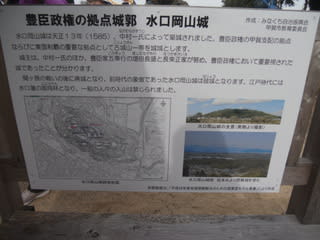

参加者記念撮影《水口城で》

参加者記念撮影《水口城で》

櫓台の北側えを回り込み

櫓台の北側えを回り込み

虎口

虎口

虎口に立つ、丸山竜平氏(櫓台から)

虎口に立つ、丸山竜平氏(櫓台から)

南郭跡で発見された石臼

南郭跡で発見された石臼

277m

277m

登り口に下山

登り口に下山

背後の郭址

背後の郭址 堀切

堀切

堀切

堀切

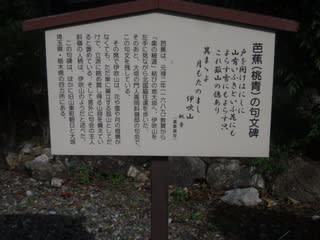

千鳥ヶ丘公園に立つ駒札

千鳥ヶ丘公園に立つ駒札

公園の見晴らし台

公園の見晴らし台

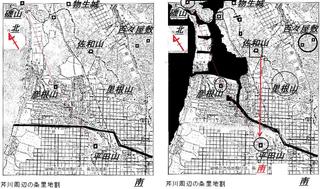

西の城(金亀山=彦根城or尾末山)

西の城(金亀山=彦根城or尾末山) 佐和山城

佐和山城 南の城(里根城=彦根カントリークラブ)

南の城(里根城=彦根カントリークラブ)

石碑に社地=新神社の鎮守の森

石碑に社地=新神社の鎮守の森

弓座&銃座

弓座&銃座

主郭下の土留め石積み(後世のもの)

主郭下の土留め石積み(後世のもの)

主郭中央に円石柱で円形に日露戦争の忠魂施設(何故か破壊されている)

主郭中央に円石柱で円形に日露戦争の忠魂施設(何故か破壊されている) 日露戦争の忠魂墓

日露戦争の忠魂墓

参加者の記念撮影

参加者の記念撮影

大手の家臣団の曲郭割

大手の家臣団の曲郭割

観音寺城のぼりを立てた城跡の大石垣周辺で、雑木などを片付けるボランティア作業の人たち=近江八幡市

観音寺城のぼりを立てた城跡の大石垣周辺で、雑木などを片付けるボランティア作業の人たち=近江八幡市

観音寺城跡の石垣周辺を手入れし、のぼりを立てる参加者ら(近江八幡市安土町石寺)

観音寺城跡の石垣周辺を手入れし、のぼりを立てる参加者ら(近江八幡市安土町石寺) 北の日計山

北の日計山

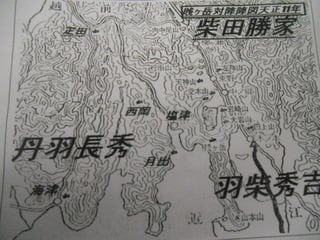

「延元戦没」と刻まれた石碑には、「古えを しのばざらめや 今とても 色を得能の 塚の紅葉は/玄夢作」と和歌が刻まれている。ここで「延元戦没」とあるのは、南北朝期延元3(1336)年10月11日に、足利尊氏によって京を追われた新田義貞軍の一部が戦没したこと指す、本隊に遅れていた河野・土居・得能三将が率いる300騎は雪が降りしるなか、塩津の谷で、敵軍に取り囲まれて自害した。(太田浩司…横波の西田覚氏から聞きとり)

「延元戦没」と刻まれた石碑には、「古えを しのばざらめや 今とても 色を得能の 塚の紅葉は/玄夢作」と和歌が刻まれている。ここで「延元戦没」とあるのは、南北朝期延元3(1336)年10月11日に、足利尊氏によって京を追われた新田義貞軍の一部が戦没したこと指す、本隊に遅れていた河野・土居・得能三将が率いる300騎は雪が降りしるなか、塩津の谷で、敵軍に取り囲まれて自害した。(太田浩司…横波の西田覚氏から聞きとり)

後藤屋敷

後藤屋敷 雪野山城

雪野山城 アクセス

アクセス

横堀(堀切)を9を数え、細い尾根を南郭まで!

横堀(堀切)を9を数え、細い尾根を南郭まで!

大手口の下の石垣(2015.11.29まで、以後埋め戻し(11.23狼煙リレー))

大手口の下の石垣(2015.11.29まで、以後埋め戻し(11.23狼煙リレー))

清流の滝

清流の滝

八尾城(遠景)・・・愛郷の森の道より

八尾城(遠景)・・・愛郷の森の道より

皇帝ダリア満開

皇帝ダリア満開