お城のデータ

所在地 :大津市苗鹿2丁目/苗鹿町 map:https://yahoo.jp/xomd1u

区 分:居館

現 状:宅地

築城期:室町期?

築城者:苗鹿氏

遺 構: 宅地開発で消滅

標 高:130m 比高差35m(旧西近江街道より)

目標地:雄琴温泉/湯元館 荘園団地自治会館

駐車場:団地内路上駐車

訪城日:2017.4.20

お城の概要

西近江街道の雄琴城と小塚山城の中間位置し、荘園団地が開発されて遺構は喪失してしまった。

2丁目の荘園自治会館付近とされ、西近江路を見下ろせる高台に位置する。

志賀の陣で、浅井・朝倉軍の陣になったか?

お城の歴史

- 『江州佐々木南北諸氏帳』には、「志賀郡 苗鹿 住 佐々木随兵泉州今木 苗鹿五兵衛」の名を記す。

- 法光寺の歴史によると

中世には法光寺領の雄琴荘・苗鹿荘を巡り小槻氏と妙法院門跡との間で訴訟が起こっている。

小槻氏が壬生家と大宮家に分裂し、壬生家領となった法光寺領はその後戦国時代に六角の支配下となり、六角氏は壬生家に80石(実際には50石)を上納することとなった。

- 『來迎寺要書』一真雄和尚

元亀元年坂本合戦時、当寺什物悉ク手・・・・

- 一、九月十八日、浅井備前守長政、朝倉左衛門義景、其勢二万八千余騎ニテ、江州志賀郡江打出、小塚山ヲ為本陣、苗鹿、雄琴、乳野、仰木、飯室、絹川(衣川)、堅田辺迄取陣也、此時宇佐山之取出森三左衛門可成五百余騎ニテ志賀表ニ人数ヲ伏置、・・・・云々

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/941497362679506

-

法光寺 (大津市)

法光寺(ほうこうじ)は、滋賀県大津市苗鹿にある天台宗の寺院。

歴史

仁寿元年(851年)小槻今雄に対し同寺の建つ滋賀郡雄琴・苗鹿(現滋賀県大津市雄琴・苗鹿)の地が与えられ、同寺は小槻氏の氏寺として貞観5年(863年)今雄により創建されたとされる。一説には今雄以前に延暦寺の末寺として最澄により開基され、那波加神社の別当寺であったとも言われる[1]。この地は小槻氏とつながりが深く、地名の「雄琴」は今雄の名に因むとされる。一帯には氏神として、今雄を祀る雄琴神社や小槻氏祖・於知別命を祀る那波加神社が残り、当寺とは神宮寺・鎮守社の関係にある。

中世には法光寺領の雄琴荘・苗鹿荘を巡り小槻氏と妙法院門跡との間で訴訟が起こっている。この際には小槻氏の領となったが、小槻氏が壬生家と大宮家に分裂すると両者の間で再び相論となっている。壬生家領となった法光寺領はその後戦国時代に六角氏の支配下となり、六角氏は壬生家に80石(実際には50石)を上納することとなった。

境内

往時には堂舎24宇・支院僧坊30余寺あったと伝えるが、元亀2年(1571年)織田信長の比叡山焼き討ちの際に焼失し、延享3年(1746年)再興が図られた。現在は数棟の堂宇が残るのみで、本堂は1916年建造。

- 石造宝塔(伝小槻今雄宿禰墓)

- 苗鹿地蔵堂

- 苗鹿地蔵は最澄が彫ったとされる「坂本六地蔵」の1つで、境内の地蔵堂の中に立つ。街道沿いにあったが当寺内に移転した。移転前、堂前で大名が落馬したという故事から「すべり地蔵」とも呼ばれ、足腰を守ると言われる。

本堂

本堂

蒲生郡志には、

蒲生郡志には、 江藤加賀右衛門屋敷(青木加賀右衛門・

江藤加賀右衛門屋敷(青木加賀右衛門・

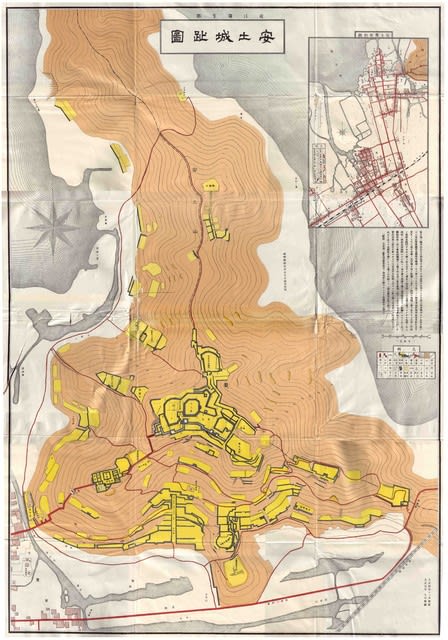

江州安土古城図

江州安土古城図

江藤屋敷の石垣

江藤屋敷の石垣

虎口

虎口 南曲輪の敷石

南曲輪の敷石  安土城前掘

安土城前掘 武藤屋敷

武藤屋敷

観音寺城遠景

観音寺城遠景

「安土城」と「江藤屋敷」の間の堀切

「安土城」と「江藤屋敷」の間の堀切 江藤屋敷の石垣

江藤屋敷の石垣

虎口(屋敷内から)

虎口(屋敷内から)

安土城天主(宮上茂隆復元案)を模した(伊勢・安土桃山文化村にある天守風建物)

安土城天主(宮上茂隆復元案)を模した(伊勢・安土桃山文化村にある天守風建物)

鵜川公民館

鵜川公民館

ブロック塀の中に土塁

ブロック塀の中に土塁

神田公民館に駐車

神田公民館に駐車

堀痕も道路の拡幅のため暗渠に!

堀痕も道路の拡幅のため暗渠に!

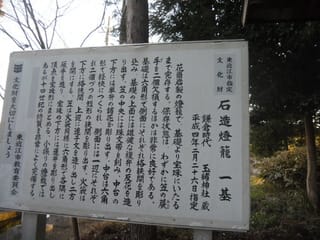

玉緒神社石燈籠(南北朝時代初期 、花崗岩、高さ 約178Cm)

玉緒神社石燈籠(南北朝時代初期 、花崗岩、高さ 約178Cm)

オオイワカガミ満開でした!

オオイワカガミ満開でした!

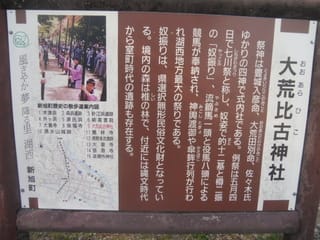

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社の裏にタムシバが1本咲いてました。

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

大荒比古神社に戻り、宮司見学のお礼言って!

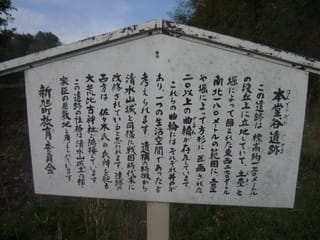

帰り道脇の現地説明板が在りました!

帰り道脇の現地説明板が在りました!

井ノ口館・・・遠景

井ノ口館・・・遠景 谷殿屋敷阯の駒札案内板

谷殿屋敷阯の駒札案内板

さんど沢(谷殿沢)付近

さんど沢(谷殿沢)付近 市場跡とされる武佐神社

市場跡とされる武佐神社 城跡を思わせる広済寺

城跡を思わせる広済寺

武佐宿脇本陣跡

武佐宿脇本陣跡 武佐昔の町並み

武佐昔の町並み

リニューアル工事が行われている長浜城歴史博物館(長浜市公園町)

リニューアル工事が行われている長浜城歴史博物館(長浜市公園町)

堀痕のような池

堀痕のような池 印塔

印塔

今井ー族の墓

今井ー族の墓

1502年に作られたという古い獅子頭は市の指定文化財で祭りなどの際に見ることができます。

1502年に作られたという古い獅子頭は市の指定文化財で祭りなどの際に見ることができます。

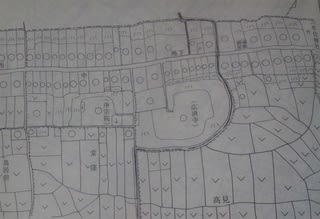

集落には、堀痕(区画整備・圃場整備で改変されるが)が残る。

集落には、堀痕(区画整備・圃場整備で改変されるが)が残る。

竹林の土塁

竹林の土塁 土塁遺構の残る竹林(遠景)

土塁遺構の残る竹林(遠景)