栗栖館

- 時代

- 中世細分不明

- 所在地

- 滋賀県犬上郡多賀町栗栖

- 緯度経度

- 35.240417, 136.312028

- 遺構概要

- 城郭分布調査1、城館。

お城の歴史

『淡海国木間攫』には、「犬上郡 来栖村 往古此所ニ久徳兵庫ト士居住スト云記ニ出ル、久徳左近兵衛ガ一族ナルベシ、古城跡今ニアリ」、又栗沢治右衛門、堀平左衛門等居住セリ云、是又古城跡今ニ有シト云、」と記す。

参考資料:城郭分布調査1、地図番号15。『日本城郭大系』11。

お城の歴史

『淡海国木間攫』には、「犬上郡 来栖村 往古此所ニ久徳兵庫ト士居住スト云記ニ出ル、久徳左近兵衛ガ一族ナルベシ、古城跡今ニアリ」、又栗沢治右衛門、堀平左衛門等居住セリ云、是又古城跡今ニ有シト云、」と記す。

参考資料:城郭分布調査1、地図番号15。『日本城郭大系』11。

木尾町公民館前

木尾町公民館前

お城のデータ

所座地:長浜市木尾町 map:https://yahoo.jp/6bNUoJ http://www.isekiwalker.com/iseki/244276/

現 状:木尾集落宅地

区 分:平城

築城期:室町期

築城者:早水(速水)大隅守

目標地:木尾町公民館

駐車場:木尾町公民館

訪城日:2018.5.11、2018.5.20

お城の歴史

『淡海国木間攫』には、「木ノ尾村 枝郷大滝村。野田村ノ南ニアリ。枝郷大滝村ハ北ノ方ノ別住ス。昔早水(速水)大隅守ト云武士居住ス。宅地跡残レリ。当所ニ田根ノ沼云テ二ケ所アリ。民族相伝云」

他の写真https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1318666771629228

木尾館(きおやかた)遺跡は木尾町にある中世の城館跡として知られています。天守閣などが建っていたような城ではなく、中世の武士が住んでいた居館の跡です。

木尾館(きおやかた)遺跡は木尾町にある中世の城館跡として知られています。天守閣などが建っていたような城ではなく、中世の武士が住んでいた居館の跡です。

木尾館遺跡第5次調査は、個人住宅建築にともなう発掘調査です。調査では柱穴や土坑(柱以外の穴など)がたくさん見つかりました。時代は中世で、掘立柱建物(ほったてばしらたてもの=地面に穴を掘って柱を立てた建物)などからなる集落の跡と考えられます。

出土品は土師器皿※1や陶器※2、の破片などが見つかりました。中には、縁の部分が焼けこげており、燈明皿(とうみょうざら※3)として使用した跡が残る土師器皿の破片もありました。

出土品は土師器皿※1や陶器※2、の破片などが見つかりました。中には、縁の部分が焼けこげており、燈明皿(とうみょうざら※3)として使用した跡が残る土師器皿の破片もありました。柱穴には柱の根元が残っていました(写真中)。柱は立てられたままの状態で出土しました。上の方は腐ってしまっていましたが、残っているものには運ぶ時に引張るためのひもなどを通すための穴が加工されているものもありました。

溝では土が崩れないように板と杭を用いて土を留めた板柵土留がされていました。(写真下)

※1 土師器 素焼きの焼き物 ※2 陶器 窯で焼かれた硬質の焼き物 ※3 燈明皿 電気の無かった時代に、明かり用に皿の中に油を入れ、ひもをつけ、火をつけたもの

(平成25年7月10日発行)

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、『淡海国木間攫』、発掘調査報告書

本日の訪問ありがとうございす。

お城のデータ

所在地:長浜市木之本町田部 map:https://yahoo.jp/_K2sHI

現 状:寺社地、宅地

区 分:居館

築城期:室町期

築城者:田部氏

遺 構:田部家墓

標 高:145m 高差:-

駐車場:西光寺前駐車場スペース

目標地:西光寺

訪城日:2016.6.4、2018.7.21

お城の概要

木之本町田部集落の西光寺の門前の宅地が。「遺跡ウォーカー」の比定地である。

遺構は破壊されているが、田部集落の墓地には立派な「田部家」がある。https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042126439283264&set=pcb.1042126992616542&type=3&theater

お城の歴史

当初は浅井氏の家臣の田部氏の居館(城)

元亀争乱の際には朝倉氏が駐屯し、その後は、丁野の中島宗左衛門も在城しました。

『江州佐々木南北諸氏帳』には「田部山城主 住 佐々木随兵 田部民部少輔信頼 元勢州田部義士後弾正正義氏男」とある。

『信長公記』 巻六 元亀四年

11、決壊 阿閉謀叛の事

8月8日になり、江北の土豪阿閉淡路守貞征が信長公へ内通してきた。すると信長公は夜中にもかかわらず岐阜を出陣し、そのまま敵城月ヶ瀬城へ攻め寄せ、翌晩までに開城させてしまった。そして10日には旗下の諸勢を大嶽北方の山田山に集結させ、越前への主通路を遮断した。このため越前から出陣してきた朝倉義景の二万の援軍は小谷に近付くことができず、余呉・木之本・田部山方面に布陣しなければならなかった。

また近年になって浅井久政は大嶽山麓の焼尾という地に砦を築いて浅見対馬に守らせていたが、この浅見も阿閉貞征にならって信長公へ通じた。

参考資料:信長公記、江州佐々木南北諸氏帳

本日の訪問ありがとうございす!!

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1042189115943663

お城のデータ

所在地:長浜市(旧・伊香郡)高月町高野map:http://yahoo.jp/2UVOXO

現 状:寺社地、宅地

区 分:居館

築城期:弘安6年(1283年)

築城者:高野の臣

遺 構:土塁・空堀・石垣?

標 高:145m 高差:-

駐車場:高野神社前駐車場スペース

目標地:満願寺(高野太子堂)・高野神社

訪城日:2018.4.21

お城の概要

比定地は高野集落の背後の山裾に位置す、高野神社。

滋賀県中世城郭分布調査に記録が無く、遺跡ウォーカーや長浜市の遺跡リストに丸山城遺跡と検索できる。

高野神社に高野太子堂(観音堂)・満願寺が同居する、集落側は石積みで、両脇・背後は土塁で囲む。

お城の歴史

城郭の歴史は不詳ながら、寺院や神社の歴史・由緒は明確に残されている

寺院・神社の由緒

満願寺の伝・伝教大師坐像、像内に墨書があり、これによると鎌倉時代、弘安6年(1283)仏師院信によって造像されたことが判明し、国の重要文化財に指定されている。良源は観音菩薩の化身といわれ、鎌倉時代には「法華経」に説く観音三十三応現身の数にちなんで、33あるいはその倍数66の大師像が盛んに造像された。頭部は前後に三材を寄せ、内刳りを施し玉眼を嵌入。体部は左右に各一材を、さらにその両脇に一材を寄せ内刳りを施すなど、細かく寄木している。朱唇・衲衣の黒色などがわずかに残り、頭髪・顎髭の毛筆を写実的に描くなど洗練された手法が認められる。

満願寺の伝・伝教大師坐像、像内に墨書があり、これによると鎌倉時代、弘安6年(1283)仏師院信によって造像されたことが判明し、国の重要文化財に指定されている。良源は観音菩薩の化身といわれ、鎌倉時代には「法華経」に説く観音三十三応現身の数にちなんで、33あるいはその倍数66の大師像が盛んに造像された。頭部は前後に三材を寄せ、内刳りを施し玉眼を嵌入。体部は左右に各一材を、さらにその両脇に一材を寄せ内刳りを施すなど、細かく寄木している。朱唇・衲衣の黒色などがわずかに残り、頭髪・顎髭の毛筆を写実的に描くなど洗練された手法が認められる。

高野観音堂

高野観音堂

大師堂に安置されている像は、天台宗の開祖・伝教大師(最澄)の肖像と伝えますが、そのお姿から比叡山中興の祖・慈恵大師良源(元三大師)を表しているとみられます。弘安6年(1283年)仏師院信によって作られたことが判明し、国の重要文化財に指定されました。

木造伝教大師坐像

高月町高野・高野神社(大師堂安置)

一躯 鎌倉時代 弘安6年(1283)院信作

檜材 寄木造 彩色 玉眼 像高75.8cm

伝教大師最澄像と伝えるが、鋭く前方を凝視し、右手に独鈷杵、左手に念珠を執る姿から「叡山中興の祖」と称された慈恵大師良源(元三大師)の肖像と考えられる。

頭部は前後に三材を寄せ、内刳りを施し玉眼を嵌入。体部は左右に各一材を、さらにその両脇に一材を寄せ内刳りを施すなど、細かく寄木している。朱唇・衲衣の黒色などがわずかに残り、頭髪・顎髭の毛跡を写実的に描くなど洗練された手法が認められる。

像内に墨書があり、弘安6年(1283)仏師院信によって造像されたことがわかる。

良源は観音菩薩の化身といわれ、鎌倉時代には『法華経』に説く観音三十三応現身の数にちなんで、33あるいはその倍数66の大師像が盛んに造像された。伊香郡最古の寺院が己高山諸寺であり、境内には関係の己高山満願寺と称する薬師堂がある。

社伝によると、高野の臣が始祖大名草彦命を祀ったのを始めとする。伊香郡最古の寺院が己高山諸寺であり、境内には関係の己高山満願寺と称する薬師堂がある。己高山諸寺とは己高山五箇寺として法華寺、石道寺、観音寺、高尾寺、安楽寺、観音寺別院として飯福寺、鶏足寺、圓満寺などがあり、鶏足寺の末寺が己高山満願寺である。

高野神社 滋賀県長浜市高月町高野297

高野神社 滋賀県長浜市高月町高野297

「高野の祝」が、その始祖大名草彦命を奉祀するという。

この地は伊香郡最古の寺院、己高山諸寺(五ヶ寺)であり、境内には関係の己高山満願寺と称する薬師堂がある。

飛地境内地に式内天比々伎命神社がある。

薬師堂と社叢 祭神 大名草彦命、大山咋命

祭神 大名草彦命、大山咋命

鳥居と拝殿

鳥居と拝殿

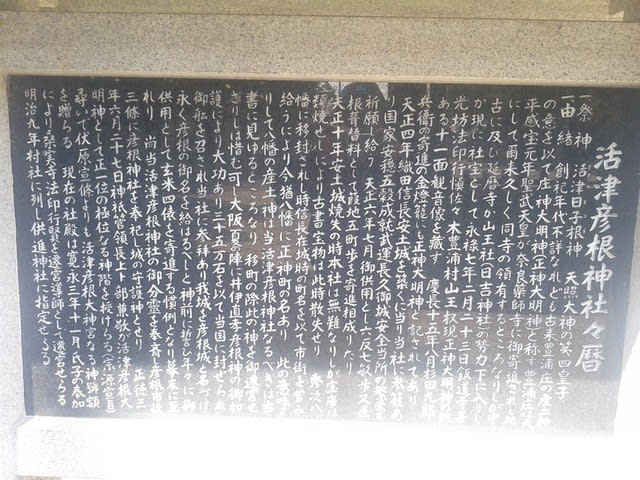

由緒

『近江伊香郡志』によると、「神亀元年(724)創建、式内、往昔高野の臣此の土地を開拓し祖神大名草彦命を奉祀す。」とある。『新撰姓氏録』の和泉国神別によると、大名草彦命之後也として高野がある。紀の国造の紀直と同じ祖。

社伝によると、「高野の祝」が、その祖大名草彦命を奉祀するによってその始めとしている。

後、この地は伊香郡最古の寺院と認められる己高山諸寺が存していた。現在、境内に己高山満願寺と称する薬師堂がある。己高山諸寺に含まれる観音別院の鶏足寺の末寺が己高山満願寺にあたる。行基菩薩がこの地で薬師の像を刻み一堂を立てたと言う。

また最澄が薬師如来に詣で、百日の参籠をなし、願満ちて薬師堂を建立し、満願成就に因み、己高山満願寺と号したと伝えられる。この時、最澄が天台の守護神である大山咋命を合わせ祀ったと寺伝、社伝で伝えている。

本殿 間口五尺・奥行き五尺の流れ造。天保年間(1830~)再建。

本殿 間口五尺・奥行き五尺の流れ造。天保年間(1830~)再建。

道路の正面には薬師堂が建っている。西向き。南側が神社の境内だが、神社の正面は釣り鐘、その北側に池があり、石組みが整っている。 背後は山林。

高野の集落に入る所に「野大神」が鎮座している。

神池と釣り鐘堂

神池と釣り鐘堂

参考資料:作図:長谷川博美氏、遺跡ウォーカー、高野神社・満願寺HP

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝!!

お城のデータ

所在地:米原市(旧坂田郡近江町)顔戸 map:https://yahoo.jp/-9RvbV

区分:居館

現 状:竹林

築城期:室町期

築城者:田中氏

遺 構:屋敷跡・土塁

目標地:聞法寺

駐車場:聞法寺の駐車場

訪城日:2017.12.9

お城の概要

田中屋敷については、同字に住む泉朝美氏所有の絵図(永禄年の写し)を手掛り、西1.5mの水路、北に巾2~3mの、高さ1mの土塁の残存、東は日撫山に囲まれた一画を比定する。

又、日撫山を取巻く一帯には随所に土塁状の道が山に向かって伸びる。

お城の歴史

『淡海国小間攫』には、「坂田郡 顔戸村 日撫大明神(中略) 又八家ノ人ト云、姓氏古ヨリ有之由、日撫社ノ棟札ニアルヨシ、田中氏・須戸氏・森氏・石井氏・粕淵氏・久保田氏・糠居氏・羽渕氏等ナリ」と記す。

京極氏から分派した高島田中氏からさらに分派したと伝わる田中氏、嶋記録の佐和山合戦に記載として「田中弥庄司八ノ十一入顔戸住人八兵衛の親地」と記す。長岡住の田中氏とも関わりがあるか?また、同記録に永禄十二年七月十二日付けの浅井長政から嶋若狭入道に宛てた手紙に際し「・・・在所飯村は敵の浅妻ちかけれハ、顔戸の物も松村に嶋が妻子ハ置にけり・・・」と、嶋の妻子を松村という所にかくまった事が記されている、松村は、大字内の北はずれで、田中屋敷に差程離れていない。

日撫神社の由緒 [鎮座地:滋賀県米原市顔戸77]

武将の尊崇も厚く、佐々木四郎高綱は、常に当社を敬い武運長久を祈願され、太刀並に生食馬(いけづきうま)の鞍を奉納される。

後小松天皇の応永13年京極高光は、社殿の造営と大伽藍を建立されたが、数度の兵火に罹り、織田信長叡山諸院を焼亡し戦火北上するにより、神官、僧侶等これを恐れて自焼したため、古記録、宝物悉く焼失した。享保6年現在の社殿を修営され、拝殿は寛政年間に建てられたものである。また正保3年北小路の田の中より古鏡が発掘される。

田中屋敷

田中屋敷

この日は、田中屋敷の竹林の伐採直後で、遺構は、屋敷跡や土塁が確認出来た。

この日は、田中屋敷の竹林の伐採直後で、遺構は、屋敷跡や土塁が確認出来た。

土塁が残る

土塁が残る

聞法寺

聞法寺

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/959451994217376

参考資料:『滋賀県中世城郭分布調査6旧坂田郡の城』、『嶋記録』、日撫神社の由緒

本日の訪問ありがとうございす!!

門前の石積み

門前の石積み 左は土塁が一部残って!

左は土塁が一部残って! 土塁の中に祠が!

土塁の中に祠が!

佐和山城の切通し口の門を移築

佐和山城の切通し口の門を移築 宝篋印塔は、鎌倉時代の作とされ「楢崎氏」の供養塔と伝えられている。

宝篋印塔は、鎌倉時代の作とされ「楢崎氏」の供養塔と伝えられている。

お城のデータ

所在地:高島市朽木村井源田谷 map:https://yahoo.jp/Ch84WP

現 状:圃場

区 分:居館

築城期:室町期(平安期~鎌倉期)?

築城者:朽木氏

遺 構:池の沢遺跡(庭園・池)・現地説明板

標 高:265m 比高差:0m

訪城日:2017.4.16

お城の概要

比良山地と丹波高知に挟まれた朽木谷を北越し、琵琶湖に流る安曇川によって形成された河川段丘上に位置します。

平成16年年の圃場整備の発掘調査で、林からの平安期から~かま鎌倉期の土器片などが発見されました。特に平安期~鎌倉期の土器が発見さされたことは、南側も「朽木池の沢庭園」と同時期であることが判明した。

地元では、この涌出館遺構に関する次の伝承が残っています。

お城の歴史

その昔、朽木氏には、一人の姫君が誕生されました。その姫君は、日毎に美しく成長されたが、年頃になられて病いの身となられ、病気は日増しにつのり、人目もはばかられないようになられました。

そこで朽木氏は、つながりある村井の里人に頼み、ここに、その姫君の屋敷をつくられました。その姫君は「涌出姫」という名前で、その後、その姫君はどうなったはわかりせんが、村井には、「涌出」という地名が存在しここに、その姫君の屋敷である「涌出舘」があっと、されています。

この涌出という地名が、姫君の名から由来しているものか、あるいは、この地名から涌井姫というのかわかりませんが、涌出姫の伝説は、今も語り伝えています。「朽木の昔話と伝説」(現地説明板より)

朽木池の沢庭園

『朽木池の沢遺跡』・・・湧出館の庭園か?

『朽木池の沢遺跡』・・・湧出館の庭園か?

https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/928798650616044

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、遺跡ウォーカー、現地説明板

本日の訪問ありがとうございす!!

瓶割山城の山麓屋形か?

所在地:東近江市上平木町 map:https://yahoo.jp/FnMx6X

瓶割山城の山麓屋形か?

瓶割山城の山麓屋形か?

現在地の近く

現在地の近く

瓶割山城(長光寺城) (東近江市上平木町 御澤神社近く)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439739629733079&id=100010911364632

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=439727276400981&id=100010911364632

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298235190550191&id=100010911364632

本日の訪問ありがとうございす。

屋敷跡比定地

屋敷跡比定地

お城のデータ

所在地:近江八幡市安土町上豊浦 map:http://yahoo.jp/YHCc-f

現 状:田地

区 分:居館

築城期:室町期

築城者:平井氏

目標地:活津彦根神社

駐車場:路上駐車

訪城日:2017.4.14

お城の概要

安土城への活津彦根神社の参道脇の圃場。城跡には家が建たぬ!とか?

此処のこの一区は、圃場としぢて住宅はない。安土城築城時は城下町であった所。

お城の歴史

平井氏 『蒲生郡志 増補 昭和篇 第2巻』四九頁

佐々木氏の支流より出てし平井氏には三流あり、

一は佐々木経方の三男豊浦冠者行寛の孫井源太家寛の長子源八家員を祖とするもの。

二は行寛の弟牛屋冠者愛智四朗太夫家行の二子家次を祖とするもの。

三は高島郡に分かれし佐々木高信の孫八郎奏氏の三子五郎師を祖とするもの。

「佐々木庄在住し、安土山下大字上豊浦の一部を平井と称するは此子孫に相傳せし土地なり、天文十三年十月連歌師宗牧が佐々木氏の観音寺城に登り連歌会ありし時、平井加賀守の亭に臨みし條に亭主知行豊良の里の眺望成べし云々、とある即ち平井氏の所領豊浦内にありしを證するものなり。」と記す。

蒲生郡の平井氏

佐々木秀義の叔父・愛智源四郎家行の子の家次が平井下野権守と号し、その子の平井六郎家政、その子が蒲生郡の佐々木宮(式内社の沙沙貴神社。蒲生郡安土町常楽寺)の神主となった平井三郎定景であり、その子に平井三郎定能・佐々木宮神主定信兄弟がいた。

|

平井定武

| |

|---|---|

| 時代 | 戦国時代 |

| 生誕 | 不詳 |

| 死没 | 不詳 |

| 別名 | 右兵衛尉、加賀守(通称) |

| 墓所 | 滋賀県愛知郡愛荘町の西生連寺 |

| 主君 | 佐々木六角定頼→義賢→織田信長 |

| 氏族 | 平井氏 |

| 父母 | 父:平井高好、母:某女 |

| 子 | 高明、娘(浅井長政正室) |

平井 定武(ひらい さだたけ)は、佐佐木六角の家臣。子に平井高明、娘は浅井長政の正室(先妻)。通称は加賀守。

近江の大名・佐々木六角氏の家臣である平井高好の子として誕生。

定武は、後藤賢豊、蒲生賢秀、三雲成持らと並んで六角氏の執政を支える六宿老と呼ばれ、近江国栗太郡平井(平居とも)に拠点を構えたとされる。大永5年(1525)の六角氏と浅井長政との戦いでの出陣や、天文22年(1553)11月の浅井氏との和議に関する書状、さらには石山本願寺への使者として派遣されたことが本願寺側の記録に見えることから、家中で重きを置かれていたことがわかる。また、六角氏に臣従した浅井久政の子・浅井賢政(のちの長政)の烏帽子親をつとめ、後に娘を長政の嫁に送り込んだ。しかし、六角氏の専横に怒った浅井家臣団が久政を廃して長政を擁立すると、娘は離縁され娘は平井家に送り返されたという。

永禄11年(1568)、織田信長が近江に侵攻すると六角氏を離反して信長に降った(『言継卿記』)。以後の消息は不明である。

なお、『浅井氏家譜大成』によると、離別された娘は長政との間に浅井万福丸を産んだとされ、そのため定武は万福丸の外祖父にあたるとされる。

<noscript>&lt;img src="//ja.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="" width="1" height="1" style="border: none; position: absolute;" /&gt;</noscript>

お城のデータ

所在地:東近江市(旧八日市市)中羽田402 map:http://yahoo.jp/H9efAp

現 状:集落内

区 分:居城

築城期:織豊期

築城者:奥田孫右衛門

遺 構:地蔵堂

目標地:後藤但馬屋敷跡

駐車場:集落内(神社御旅所)

訪城日:2017.4.4

お城の概要

中羽田集落に東端に「後藤館 近江国(八日市)」が、石垣・土塁・堀等遺構が残存する。

中羽田集落の中央部に位置し、居館前には地蔵堂が祀らている。他の遺構は消滅、しかし集落の北端には、竹藪が残る、遺構が残存するか?。

お城の歴史

奥田秀種

先祖は斯波義将の弟・義稙で、民部昭介満種 -修理大夫持種 -佐兵衛督義敏 - 三郎政敏(秀種の父)と連なる血筋である(『寛政重修諸家譜』の場合。『群書系図部集』の「武衛系図」では義敏の子に彌三郎寛元、又三郎義延という人物はいるが、彌三郎は越前国北郡で討死、又三郎は続末野之跡とある。三郎政敏が途中で改名したのか同一人物かどうか不明)。 満種の3男で源三郎氏種という者が尾張国中島郡奥田庄の領主となり、奥田氏を称した家系があった。

この奥田家が3代目・直種の代で断絶のところ、秀種が養子となり奥田家を相続した。最初尾張国奥田庄に住んでいたが、のち美濃国茜部に移住し、土岐氏の家臣となった。

近江国へ度々合戦へ赴き手柄を立てた。近江の佐々木一門との合戦で、佐々木氏の「四つ目結び」の旗指物を奪い取り、四つ目のうちの一つをとり、「釘貫き」の家紋とした。定紋は「亀甲に花菱」。

「釘貫き」の発祥自体は鎌倉時代の関東の武士のようだが、村松藩の堀家の「釘貫き」は秀種に由来する。弘治3年(1557年)9月5日没、享年54。

末裔に「奥田 重盛」 正保4年(1647)~元禄16年2月4日(1703.3.20)は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士四十七士の一人。通称は孫太夫で、最初は兵右衛門を名乗った。

集落に竹藪・土塁か?http://yahoo.jp/hX4Yy3

集落に竹藪・土塁か?http://yahoo.jp/hX4Yy3

参考資料:『滋賀県中世城郭分布』Wikipedia

本日の訪問ありがとうございす!!

乙窪区の概要の石碑(城址の北の運動公園の建つ)

乙窪区の概要の石碑(城址の北の運動公園の建つ)

・・・乙窪には鷹部屋敷があって、井口家はその昔鷹部であった。、、、云々

旧中里村の落窪集落にあったとされる居館。詳細不明だが、江戸時代の絵図(延宝5年)延宝年間の絵図に屋敷が描かれている。

乙窪集落の西部、法性寺の西側にある竹藪が城域とされる。

永禄13年(=元亀元年:1570)4月、織田信長が朝倉義景を攻めるために越前へと兵を向けたところ、突然に妹婿の浅井長政が叛旗を翻し、挟撃された信長は態で京都まで逃げ帰った(朝倉征伐:金ケ崎の退き口)。

このことにより、勢力圏と化していたはずの近江国では北部の浅井氏が敵対しただけではなく、甲賀郡に退いていたかつての南近江の領主である六角義賢・義治父子が勢力を盛り返す動きを見せたのである。

信長は岐阜と京都を結ぶ通路を塞がれることを懸念し、守山に稲葉一徹を派遣した。一鉄 は六角氏に与する国人領主たちを打ち破って琵琶湖沿岸の地を制圧する働きを見せる。信長はすぐに近江国の長光寺城に柴田勝家、永原城には佐久間信盛、安土城に中川重政を配して琵琶湖南岸の通路を暫定的に確保した。

勢力回復の好機として挙兵した六角勢は、5月下旬より甲賀・伊賀の国人を中心とした数千の兵力で草津方面に進出。6月4日に義賢・義治父子は野洲川畔に兵を進め、川の西岸の笠原に布陣した。先陣は三雲三郎左衛門・高野瀬美作守・永原遠江守らである。それに続いて甲賀武士団が構えた。 対する織田勢は柴田勝家・佐久間信盛も野洲川畔に兵を出し、落窪(乙窪)に布陣、川を挟んでの決戦が始められた。

この戦いは2、3時間の戦闘で織田勢の勝利に終わり、六角方では重臣の三雲・高野瀬以下8百人弱の犠牲者が出たという。

この後の6月、信長は横山城に柴田勝家、翌年の2月には佐和山城に丹羽長秀を置き、南近江の支配体制をさらに固めたのである。

お城のデータ

所在地:近江八幡市浅小井町 map:http://yahoo.jp/u3sLlc

区 分:居館

現 状:宅地・集落

築城期:鎌倉期

築城者:今村氏

遺 構:現地説明板

目標地:地蔵堂・金毘羅神社

駐車場:地頭堂前空き地に駐車

訪城日:2016.8.18

お城の概要

浅小井氏の家臣・今村氏の居館。とされ 今村氏は浅小井城の南大手門を守備していたとされる。

詳細は不明だが、浅小井城の南大手門跡に案内板が建つ。

浅小井城

鎌倉時代初頭、浅小井(深尾)四郎家長が築城した。深尾氏十代

加賀守元泰が足利軍義正の幕下にあって当地を領有後、十一代元範は佐々木(六角)高頼の命により、文亀元年(1501)築城した。十二代元秀、十三代元忠と続き,永緑年間:伊庭氏が領有を画策したが、六角承禎義賢はそれを避け、甲賀武士の山中大和守俊好に与えたが、永禄十一年(1568)信長の侵攻で落城した。安土城築城後、城はこの地の豪族:伊佐志摩守に預けられ,信長の鷹狩りの際には伊佐氏別邸で休息したと伝えられている。

天正十二年(1584)秀吉は池田秀氏にこの城与えたが、池田氏が文禄四年(1595) 伊予大洲に転封し城は破却された。 (現地の説明板より)

参考資料:さきろぐ、現地説明

本日の訪問ありがとうございす!!

「江州佐々木南北諸士帳」に、「蒲生郡 小谷 住 蒲生末 小谷次郎三郎」の名が見える。

蒲生氏の支流小谷氏の居城で、「蒲生旧趾考」には「蒲生氏は、初め小谷山城にいた」と記している。

南北朝時代、蒲生氏が南朝に味方したとき、高師泰に攻められて落城している。

駐車場5台

駐車場5台 小谷城 遠景

小谷城 遠景

お城のデータ

八幡神社

八幡神社

周辺を探索するが遺構らしきものは、北端の竹藪に(当時の築堤の残存遺構か?)

周辺を探索するが遺構らしきものは、北端の竹藪に(当時の築堤の残存遺構か?)