上野山福祥寺

(じょうやさん ふくしょうじ)

神戸市須磨区須磨寺町4-6-8

神仏霊場兵庫 豊饒の道・第7番札所

KOBE七福神・福禄寿尊 ほか

通 称

須磨寺

〔宗派〕

真言宗

〔御本尊〕

聖観世音菩薩坐像

(しょうかんぜおんぼさつざぞう)

JR・山陽須磨駅から徒歩10分、山陽須磨寺駅からは駅前の商店街を抜けて5分ほど歩いたところにあるのが真言宗18大本山の一つ・須磨寺です。「須磨寺」というのは人々に親しまれている通称名で、正式な呼び名は上野山福祥寺といいます。須磨を象徴する寺院ですが、少しも威圧感や気取ったところが全くなく、青々とした木々に溢れた山裾に広がる境内は清々しい空気に満ち溢れています。この須磨寺は、平安時代初期の886(仁和2)年に光孝天皇の勅命を受けた聞鏡上人によって開かれました。御本尊の聖観世音菩薩坐像は、平安時代初期に和田岬沖で不思議な光を放っているところを発見され、漁師の投げ入れた漁網によって引き揚げられたという伝説が残されている仏像で、近くの会下山北峯寺に安置されて霊験あらたかだと評判になっていたものでした。

平敦盛公と熊谷直実公の名場面を再現した「源平の庭」(左)と、石段の上の山門(右)。

1169(嘉応元)年には、平氏政権と良好な関係を保っていた源頼政公によって寺領の寄進を受け、「房舎十二宇あり」と伝えられる偉容が整えられましたが、交通・軍事上の要衝として重要視されていた須磨に立地していたために源平争乱の時には一ノ谷の戦いなど激しい戦闘の兵火に巻き込まれ、寺院の縁起や記録類など重要な資料が混乱の中で失われてしまいました。境内には源平ゆかりのものが多く、平敦盛公と熊谷次郎直実公の一騎打ちのシーンを再現した「源平の庭」や、平敦盛公の首を洗い清めたという首洗池、源義経公が平敦盛公の首実検をするために腰掛けたという腰掛松など様々な史跡が残されています。また、宝物館には平忠盛公が鳥羽上皇から拝領し、平忠盛公の孫である平敦盛公が愛用したという青葉の笛が展示されています。室町時代にはこの笛をみるための「笛見料」をとっていたという商魂のたくましさも伝えられています。

1602年の「慶長の再興」の時に建立された本堂。

その後も須磨寺は何度も存亡の危機を迎えるほどの打撃を受けながら、そのつど復興を遂げてきました。1360(延文5)年には大火事が起こって仏像や伽藍の大半が焼失、その後半世紀をかけて再建が行われましたが、1427(応永34)年には赤松氏と細川氏の争いに巻き込まれて炎上。この時には本堂と惣門を残して境内がほとんど破壊されるという大打撃を受けました。その兵火からも復興された須磨寺に、今度は地震が襲い掛かります。1596(文禄5)年7月に発生し、伏見城を倒壊させた事でも有名な慶長大地震の際には本堂が倒壊するなどの被害を受けます。この時も豊臣秀頼公と片桐且元公の尽力によって1602(慶長7)年に再興されました。この時期には15の塔頭が整備され、多くの参拝客が訪れて賑わいを見せたといわれています。

頭を撫でると智恵を授かれるという福禄寿尊(左)と、源義経公腰掛の松(右)。

その後の須磨寺は、芝居小屋やカラクリ小屋、茶屋や料理屋などが数多く立ち並び、非常に賑わっていましたが、江戸時代後期に起きた山崩れによって本堂や大師堂、仁王門だけを残して大破。このため、かつて7堂12房の規模を誇った須磨寺は完全に荒廃してしまいましたが、明治時代に入って須磨寺再興を求める声が高まった事から相次いで数々の堂塔が再建され、現在に至ります。名刹として名高い須磨寺は様々な霊場巡りのコースに組み込まれており、冒頭でご紹介した神仏霊場や神戸七福神霊場のほかにも須磨寺真言宗十八本山霊場・新西国霊場・摂津西国霊場・摂津88ケ所霊場・福原西国霊場・神戸六地蔵霊場・神戸十三仏霊場など、数多くのコースの札所として崇敬を受け、親しまれている寺院でもあります。

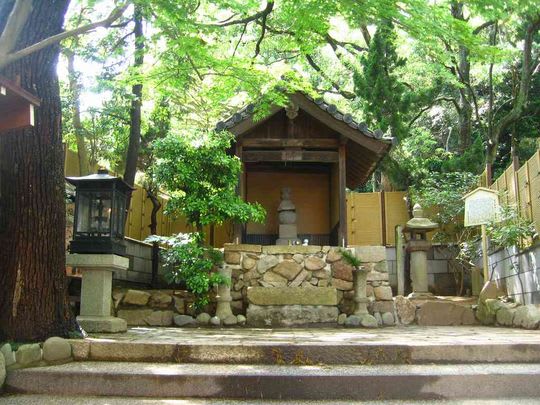

「敦盛塚」。平敦盛公の首級を葬ったといわれています。

アクセス

・JR「須磨駅」下車、北へ徒歩10分

・山陽電車「須磨駅」下車、北へ徒歩10分

・山陽電車「須磨寺駅」下車、北西へ徒歩5分

須磨寺地図 【境内図】 Copyright (C) 2000-2006 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved.

須磨寺地図 【境内図】 Copyright (C) 2000-2006 ZENRIN DataCom CO.,LTD. All Rights Reserved. 拝観料

・境内無料

拝観時間

・常時開放

公式サイト

| 新西国霊場法話巡礼 (法話と札所案内)朱鷺書房このアイテムの詳細を見る |