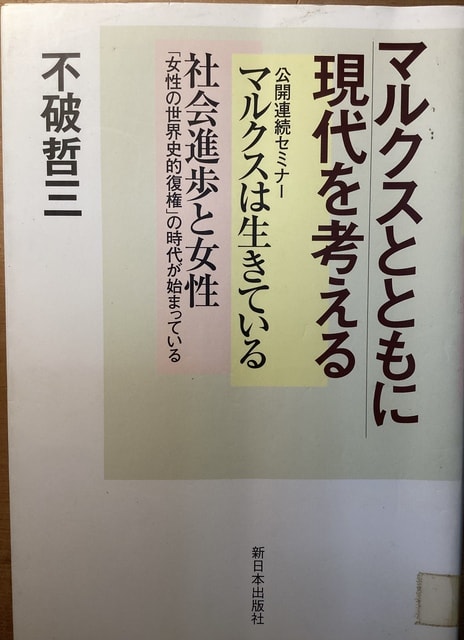

もう一冊の「マルクスは生きている」、この本のなかの「公開連続セミナー」のページです。

·

このセミナーのなかで不破さんが「マルクスの社会観」で述べていることです。

私は、マルクスが社会観にもち込んだ新しい見方、観点として、次の三つのことをあげたい、と思います。

第一は、社会の動き全体の土台にあるのは経済である、経済が土台だ、ということです。ものをつくる生産、ものや人を運ぶ運輸・交通、生産されたものが誰の手に入るかという分配、そしてそれらの活動のなかで人間同士がどういう関係を結ぶか、こういう経済活動、経済関係が社会の土台をなす、という見方でした。実際、経済の問題というのは、マルクス以前の社会観のなかで非常に軽く見られていた問題でした。

第二は、社会の仕組みは交替する、ということです。社会の仕組みは、いったん与えられたら、いつまでもそのままで続くというものではありません。歴史を見ても、いろいろな社会の仕組みが次々と交替して人間社会の歴史をつくってきたし、これからもそうなるだろう、という見方です。

実際、人間社会の歴史をふりかえると、最初の出発点は原始共同体の社会でした。実は、文明のあけぼのの時代にこういう社会が存在していたということは、マルクスもかなりあとになって発見したことでした。それに続くのが、奴隷制の社会、封建制の社会、そして資本主義の社会です。マルクスは、そこまでを人間社会の「前史」と呼び、そのあとにくる社会主義・共産主義の社会から、人間社会の「本史」―人間社会にふさわしい歴史が始まる、と位置づけました。

第三は、この社会では、人間はいろいろな集団をつくって活動し、歴史をつくってゆくものだ主役をなすのは「階級」だ、という見方です。社会の経済生活のなかでどういう位置にあるか、その位置によって区別されるのが「階級」です。階級という人間集団の動きとその総体が、社会を動かすいちばん大きな力になる、マルクスはこういう見方を確立しました。

この三つの点が、社会観にマルクスがもち込んだ新しい見方です。

政治は社会の動きの代表的なもので、「社会の動き全体の土台に経済がある」ということは日々の政治の動きの底流に経済がある、ということを示しています。

なお、4日の「つぶやき」で触れました不破さんの『マルクスは生きている』をこちらで紹介してますので、クリックしてみて下さい。

じゃあなぜ経済学部に入学したのか?? 判らなかったから

昔の人は経国済民とか訳の分からんぼやかしの言葉で

人間がそれぞれ自分の思うように幸福感をもって死を

迎えるまでの期間に遭遇する活動の一つ

ここで国という言葉が出てきますが国民と経済を合わせて

出来た言葉・・でも同じ民族でも国が違う同じブツブツ交換

でも 海と 山では違う おなじ りょうしでも

漁師と猟師でも違う それを同じテーブルで同じ

物を食べろと言っても 生れも言葉も文化も環境

も違うそんななかで一つの考えに拘り続けて生きるのも

いいが山の中にひっそりと暮らす人間には資本論も

政治も経済も全く知らずに暮らすことが出来る

頭のいい人たちは東大で勉強してその社会で暮らし

頭の悪い人たちは田舎でひっそりとここで暮らす

別に総理大臣や大統領や主席がうらやましいのでは

ないが、一人の裸の王様であることには違いない

田舎も 暮らしてみると いところです

マルクスも 不破さんも 素晴らしい人です が

いろんな勉強の師でありましたが、国の指導者には

なれなかった、なぜなら私のようなおバカさんが

まだまだたくさんいるのでしょうから・・

出ていた四字熟語でした。中国の古典にでてるという

のですからかなり古い言葉でしょう。それが経済の元

になっているのは、味のあることですね。

経済を経国済民から持って来て、あたかも民を救うた

め国を治めるという意味にしておく、実際を隠すもの

だ、という。いやいや本来は経国済民の意味だった

が、実社会ではなかなかそうはいかない、のだと言う。

ただ考えられるのは、経国済民にしても経済にしても

言葉として社会に用いられた時期には、かなり限られ

た階層の人々の間だったでしょう。その時代の知識層

の意識に応じて理解されていった筈です。

広い階層に文字が普及し、今やSNS時代であれば万民

が経済を喋り書く送受信しているわけで、済民の民が

主要な使い手になれば、その立場から意味を理解する

ようになります。経済が経国済民の意味になる日が来

るでしょう。