正式決定。

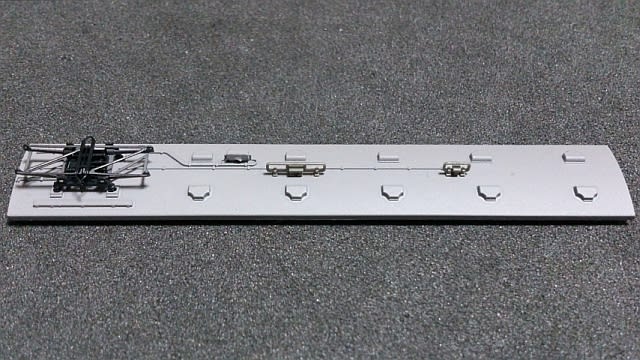

TOMYTEC製京成200形モハ207+モハ206晩年仕様(206F)はプロトタイプが確定しないまま第二次整備に入る。

台車交換による編入試験では候補に残った500形502F(1974/9),510形514F(1980/3)各々の長所があり決定打に欠けた。

ところがこの悩みは車両番号標記インレタ転写にてあっさり解決を迎える事になる。

京成200形モハ207 更新車 晩年仕様(206F)。

500形,510形は両形式とも更新修繕でFS-28台車に換装された。

TOMYTEC製200形はイコライザー式3H-67非動力台車が標準装着されている。

ウイングバネ式FS-28台車とは形態が全く異なり500形,510形の実態と乖離してしまう。

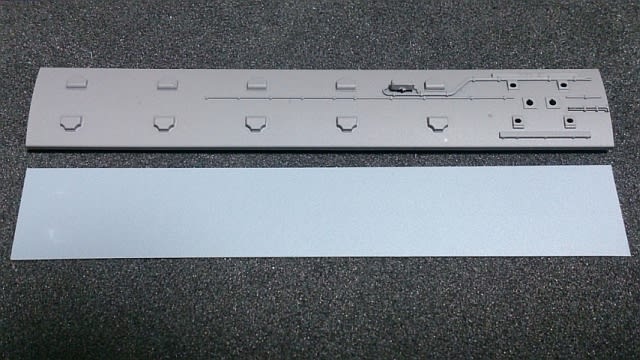

数少ない決定事項はFS-28台車をTOMYTEC製TS-310非動力台車で代用する事だった。

保管品の灰色成形ウイングバネ式台車はTS-310以外に持ち合わせか無かった。

このTS-310非動力台車は京浜急行1000形を京成1000形1029F前期仕様(1029F-1)へ改装した際の発生品である。

用途が見当たらず長らく1029F-1の緊急予備品扱いを受けてきたが思わぬ出番が巡ってきた。

入工中のモハ207。

第二次整備もモハ207(206F)が先発となった。

モハ207は前途の形式変更試験を終えた後に(u)D-16非動力台車から3H-67非動力台車へ戻されていた。

モハ207の3H-67非動力台車は金属車輪化を終えている。

一方TS-310非動力台車は4台のうち2台がプラスチック製車輪に再交換され試験終了を迎えた。

モハ207はTOMYTEC製品で久し振りとなる改番を行う。

印刷消去の感覚を掴むため金属車輪を履くTS-310非動力台車を起用し車輪交換作業の省略を図る。

捻出される3H-67非動力台車はモハ206(206F)でTS-310非動力台車の金属車輪化に充てる。

[モハ207]:山側。

502Fか514Fの選択に迷う状況であるが車両番号標記印刷消去は共通項である。

取り敢えず[モハ207]標記印刷の消去から取り掛かった。

改番車両が比較的少ないTOMYTEC製品では京成2000形クハ2003更新車晩年仕様(206F←モハ207:二代目)以来となる。

クハ2003への改番から大幅に間隔が開いてしまい念のため当時の記録を参照した。

消去はラプロス#4000で印刷標記を崩した後に#6000にて仕上げる方法が採られていた。

よってモハ207も同一の手順で印刷消去を進める。

ラプロス#4000は[モハ207]が灰色文字へ変わった後に若干掠れ始めた時点で手を止めた。

後はラプロス#6000で完全に除去を行う。

但し塗装被膜の強度が判らず目視で若干[モハ207]が車体から浮かび上がる状態までに留めた。

[[モハ][501]]:海側。

両側とも印刷消去痕は隠し切れていない。

消しゴムや磨きクロスでの最終仕上げは無駄に艶を強めるだけで逆効果だった。

幸い車両番号標記インレタを転写すれば大半は隠蔽できる。

取り敢えず[モハ207]のまま先に進む予定だったがインレタ標記抽出がどの様な組み合わせになるか確認した。

使用するグリーンマックス製インレタには京成形式用以外に新京成形式用も含まれている。

すると新京成8000形用の[8502],[8501]が残されていた。

予め[850X]に切り出せばモハ502,モハ501への改番が容易く行える。

散々悩んだプロトタイプは組標記インレタが起用できる502Fに呆気なく決まった。

形式称号標記は単独部を用い[モハ]+[501]の組み合わせとした。

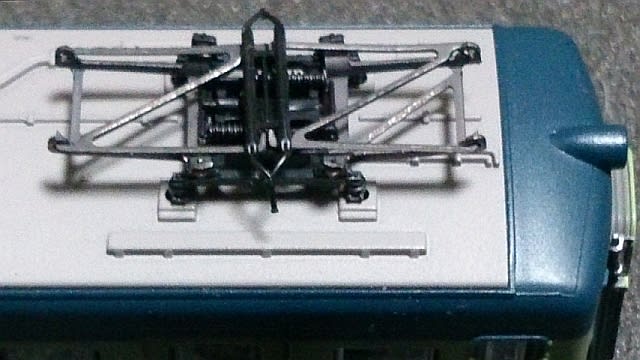

貫通扉を撤去した元モハ207。

側面車両番号標記の改番は滞りなく進められている。

残る課題は前面車両番号標記インレタの転写だと思われた。

丸妻車体,尾灯位置,幌座等が作業の行く手を阻む。

先ず貫通幌の張り出しが印刷消去を難しくさせるため撤去した。

続けて側面同様に[207]へラプロスを当てる。

ここで大きな失敗をやらかした。

どうやらラプロス#4000で擦る時間が長過ぎた模様で薄緑色地を露出させてしまった。

まだ車体には灰色文字標記となった[207]が残ったままである。

グリーンマックス製前面用車両番号標記インレタは製品印刷より二廻りほどフォントが大きくなる。

顔を覗かせた薄緑色地部を同系統の色合いに近付ければ誤魔化せると考えた。

当該箇所は青マッキーを下地処理とし緑マッキーで上塗りした。

分解まで至ったモハ501。

修正した部分は紺に近い色合いとなり失敗痕が目立たなくなった。

かなり焦ってしまい補修前後の記録は残せていない。

前面用車両番号標記インレタは組標記が使用できず[5]+[0]+[1]を並べるしかなかった。

[501]の転写は平行転写に補修部隠蔽が加わる厄介な作業となる。

半ば諦めていたがフォントサイズにも救われそれなりの見附へと漕ぎ着けた。

車両番号が3桁だった事も味方したと思う。

モハ501(←モハ207)は回着当時から窓セルと車体の間に挟まる埃のようなものが目に付いた。

次に改番を控えるモハ206(206F)の入場がちらついた。

しかし先ずはモハ501の状態を向上させる方向に梶が切られる。

窓セルは全て取り外され車体断面と共に磨きクロスで拭き直した。

尾灯レンズも赤マッキーで塗り潰し206F更新車晩年仕様(206F)と仕様を揃えた。

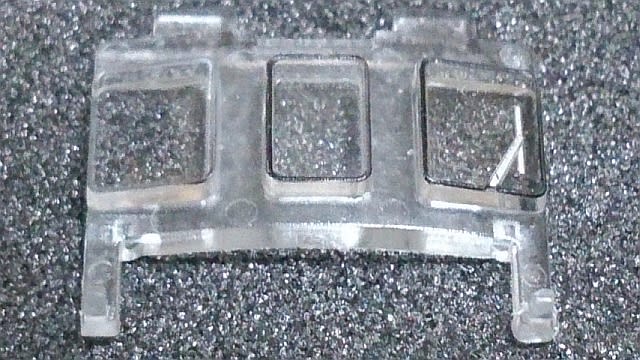

全面補修となった窓セル。

前面窓セルのHゴム支持再現は黒色印刷が掠れ気味で余り体裁が良くない。

車体に組み込まれた状態では目立ち難く気付けなかった。

今後の整備では窓セル撤去を要する項目が存在しない。

そのため改番入場での補修が決定している。

比較的深いHゴムモールドであり細字マッキーにて前面窓の輪郭をはっきりさせた。

清掃を終えていた側面窓セルも戸袋窓支持Hゴム再現の状態が気になった。

やはり全体的に掠れが生じており前面窓同様マッキーで塗り潰す。

窓サッシ印刷は個体差都合で修正を見送る予定でいた。

しかしHゴム再現が改善され見窄らしくなってしまい油性メタリックマーカー式での補修に踏み切る。

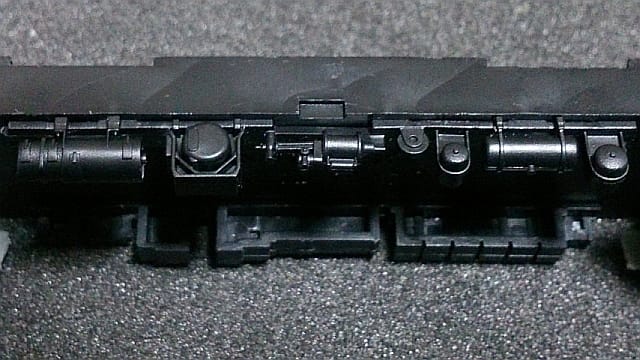

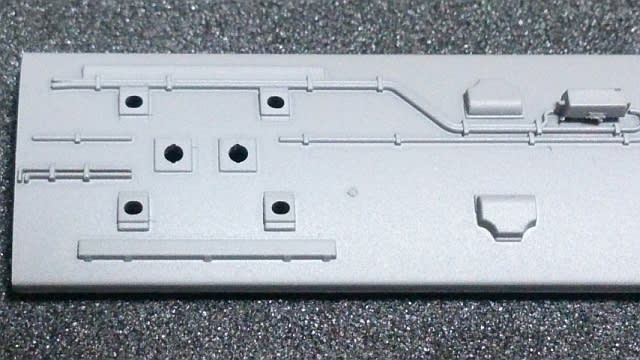

正式採用されたFS-28(TS-310)非動力台車。

側面窓セル窓サッシ縦桟の一部は印刷された気配すらしない箇所が見受けられた。

また塗料が行き渡っておらず斑点状剥離に見える窓サッシも数多く存在した。

なおTOMYTEC製品での油性メタリックマーカー使用は初だったがセル表面への影響は殆ど無い。

窓サッシ印刷自体がモールドから踏み外している有り様で他社製品より気楽に作業を進められた。

但し製品印刷と油性メタリックマーカーの質感が若干異なっており一部は斑が生じている。

車体を組み立てた後に3H-67台車からFS-28(TS-310)台車へ交換を行いこの日の作業を打ち切った。

↓

モハ501 [93 ]:改番,Hゴム印刷補修,金属車輪付FS-28非動力台車装着施工。

モハ208 [ ]:206F(モハ206改番車)。

前面車両番号標記は奇跡的に平行が維持された。

均等に並べられなかったモハ208(206F)とは対照的である。

モハ208(←モハ206:初代)は早期のうちに中間組込車化が内定しており多少の乱れなら黙認できた。

対照的に先頭車両となるモハ501は条件が厳しかった。

寄りによって印刷消去失敗のおまけまで付いてきたが標記と隠蔽の両立を図れたと思う。

また建て付けが悪かった貫通幌は裏面のリブを切除し幌座に密着するよう修正を行った。

車輪はプラスチック製から金属製に改められ徐々に完成形へ近付きつつある。

↓

モハ501更新車晩年仕様(502F:モハ207 改番,窓セル印刷補修,金属車輪付FS-28(TS-310)非動力台車装着施工)。

モハ501更新車晩年仕様(502F)は相応の外観に到達したと思える。

事前試験の通りFS-28(TS-310)非動力台車装着により200形とは異なる雰囲気に変わった。

なおウエイトの組み込みと台枠一体化は先送りとなった。

500形への編入は改番が最重要項目と言える。

台枠と座席部品の溶着はTOMYTEC製品に於ける標準仕様であり数多く捌いてきた。

運転台側用TNカプラーSPの最終調整こそ免れないと思われるが軽度な作業に終始するはずである。

よってモハ206(206F)の改番入場が優先されると同時に作業時間確保を狙った。

先ずはモハ502+モハ501(502F)の基本形態登場を目標に据える。

TOMYTEC製京成200形モハ207+モハ206晩年仕様(206F)はプロトタイプが確定しないまま第二次整備に入る。

台車交換による編入試験では候補に残った500形502F(1974/9),510形514F(1980/3)各々の長所があり決定打に欠けた。

ところがこの悩みは車両番号標記インレタ転写にてあっさり解決を迎える事になる。

京成200形モハ207 更新車 晩年仕様(206F)。

500形,510形は両形式とも更新修繕でFS-28台車に換装された。

TOMYTEC製200形はイコライザー式3H-67非動力台車が標準装着されている。

ウイングバネ式FS-28台車とは形態が全く異なり500形,510形の実態と乖離してしまう。

数少ない決定事項はFS-28台車をTOMYTEC製TS-310非動力台車で代用する事だった。

保管品の灰色成形ウイングバネ式台車はTS-310以外に持ち合わせか無かった。

このTS-310非動力台車は京浜急行1000形を京成1000形1029F前期仕様(1029F-1)へ改装した際の発生品である。

用途が見当たらず長らく1029F-1の緊急予備品扱いを受けてきたが思わぬ出番が巡ってきた。

入工中のモハ207。

第二次整備もモハ207(206F)が先発となった。

モハ207は前途の形式変更試験を終えた後に(u)D-16非動力台車から3H-67非動力台車へ戻されていた。

モハ207の3H-67非動力台車は金属車輪化を終えている。

一方TS-310非動力台車は4台のうち2台がプラスチック製車輪に再交換され試験終了を迎えた。

モハ207はTOMYTEC製品で久し振りとなる改番を行う。

印刷消去の感覚を掴むため金属車輪を履くTS-310非動力台車を起用し車輪交換作業の省略を図る。

捻出される3H-67非動力台車はモハ206(206F)でTS-310非動力台車の金属車輪化に充てる。

[モハ207]:山側。

502Fか514Fの選択に迷う状況であるが車両番号標記印刷消去は共通項である。

取り敢えず[モハ207]標記印刷の消去から取り掛かった。

改番車両が比較的少ないTOMYTEC製品では京成2000形クハ2003更新車晩年仕様(206F←モハ207:二代目)以来となる。

クハ2003への改番から大幅に間隔が開いてしまい念のため当時の記録を参照した。

消去はラプロス#4000で印刷標記を崩した後に#6000にて仕上げる方法が採られていた。

よってモハ207も同一の手順で印刷消去を進める。

ラプロス#4000は[モハ207]が灰色文字へ変わった後に若干掠れ始めた時点で手を止めた。

後はラプロス#6000で完全に除去を行う。

但し塗装被膜の強度が判らず目視で若干[モハ207]が車体から浮かび上がる状態までに留めた。

[[モハ][501]]:海側。

両側とも印刷消去痕は隠し切れていない。

消しゴムや磨きクロスでの最終仕上げは無駄に艶を強めるだけで逆効果だった。

幸い車両番号標記インレタを転写すれば大半は隠蔽できる。

取り敢えず[モハ207]のまま先に進む予定だったがインレタ標記抽出がどの様な組み合わせになるか確認した。

使用するグリーンマックス製インレタには京成形式用以外に新京成形式用も含まれている。

すると新京成8000形用の[8502],[8501]が残されていた。

予め[850X]に切り出せばモハ502,モハ501への改番が容易く行える。

散々悩んだプロトタイプは組標記インレタが起用できる502Fに呆気なく決まった。

形式称号標記は単独部を用い[モハ]+[501]の組み合わせとした。

貫通扉を撤去した元モハ207。

側面車両番号標記の改番は滞りなく進められている。

残る課題は前面車両番号標記インレタの転写だと思われた。

丸妻車体,尾灯位置,幌座等が作業の行く手を阻む。

先ず貫通幌の張り出しが印刷消去を難しくさせるため撤去した。

続けて側面同様に[207]へラプロスを当てる。

ここで大きな失敗をやらかした。

どうやらラプロス#4000で擦る時間が長過ぎた模様で薄緑色地を露出させてしまった。

まだ車体には灰色文字標記となった[207]が残ったままである。

グリーンマックス製前面用車両番号標記インレタは製品印刷より二廻りほどフォントが大きくなる。

顔を覗かせた薄緑色地部を同系統の色合いに近付ければ誤魔化せると考えた。

当該箇所は青マッキーを下地処理とし緑マッキーで上塗りした。

分解まで至ったモハ501。

修正した部分は紺に近い色合いとなり失敗痕が目立たなくなった。

かなり焦ってしまい補修前後の記録は残せていない。

前面用車両番号標記インレタは組標記が使用できず[5]+[0]+[1]を並べるしかなかった。

[501]の転写は平行転写に補修部隠蔽が加わる厄介な作業となる。

半ば諦めていたがフォントサイズにも救われそれなりの見附へと漕ぎ着けた。

車両番号が3桁だった事も味方したと思う。

モハ501(←モハ207)は回着当時から窓セルと車体の間に挟まる埃のようなものが目に付いた。

次に改番を控えるモハ206(206F)の入場がちらついた。

しかし先ずはモハ501の状態を向上させる方向に梶が切られる。

窓セルは全て取り外され車体断面と共に磨きクロスで拭き直した。

尾灯レンズも赤マッキーで塗り潰し206F更新車晩年仕様(206F)と仕様を揃えた。

全面補修となった窓セル。

前面窓セルのHゴム支持再現は黒色印刷が掠れ気味で余り体裁が良くない。

車体に組み込まれた状態では目立ち難く気付けなかった。

今後の整備では窓セル撤去を要する項目が存在しない。

そのため改番入場での補修が決定している。

比較的深いHゴムモールドであり細字マッキーにて前面窓の輪郭をはっきりさせた。

清掃を終えていた側面窓セルも戸袋窓支持Hゴム再現の状態が気になった。

やはり全体的に掠れが生じており前面窓同様マッキーで塗り潰す。

窓サッシ印刷は個体差都合で修正を見送る予定でいた。

しかしHゴム再現が改善され見窄らしくなってしまい油性メタリックマーカー式での補修に踏み切る。

正式採用されたFS-28(TS-310)非動力台車。

側面窓セル窓サッシ縦桟の一部は印刷された気配すらしない箇所が見受けられた。

また塗料が行き渡っておらず斑点状剥離に見える窓サッシも数多く存在した。

なおTOMYTEC製品での油性メタリックマーカー使用は初だったがセル表面への影響は殆ど無い。

窓サッシ印刷自体がモールドから踏み外している有り様で他社製品より気楽に作業を進められた。

但し製品印刷と油性メタリックマーカーの質感が若干異なっており一部は斑が生じている。

車体を組み立てた後に3H-67台車からFS-28(TS-310)台車へ交換を行いこの日の作業を打ち切った。

↓

モハ501 [93 ]:改番,Hゴム印刷補修,金属車輪付FS-28非動力台車装着施工。

モハ208 [ ]:206F(モハ206改番車)。

前面車両番号標記は奇跡的に平行が維持された。

均等に並べられなかったモハ208(206F)とは対照的である。

モハ208(←モハ206:初代)は早期のうちに中間組込車化が内定しており多少の乱れなら黙認できた。

対照的に先頭車両となるモハ501は条件が厳しかった。

寄りによって印刷消去失敗のおまけまで付いてきたが標記と隠蔽の両立を図れたと思う。

また建て付けが悪かった貫通幌は裏面のリブを切除し幌座に密着するよう修正を行った。

車輪はプラスチック製から金属製に改められ徐々に完成形へ近付きつつある。

↓

モハ501更新車晩年仕様(502F:モハ207 改番,窓セル印刷補修,金属車輪付FS-28(TS-310)非動力台車装着施工)。

モハ501更新車晩年仕様(502F)は相応の外観に到達したと思える。

事前試験の通りFS-28(TS-310)非動力台車装着により200形とは異なる雰囲気に変わった。

なおウエイトの組み込みと台枠一体化は先送りとなった。

500形への編入は改番が最重要項目と言える。

台枠と座席部品の溶着はTOMYTEC製品に於ける標準仕様であり数多く捌いてきた。

運転台側用TNカプラーSPの最終調整こそ免れないと思われるが軽度な作業に終始するはずである。

よってモハ206(206F)の改番入場が優先されると同時に作業時間確保を狙った。

先ずはモハ502+モハ501(502F)の基本形態登場を目標に据える。