離合相手。

在籍中の京成青電形式はTOMYTEC製200形更新車モハ206,モハ207,モハ208,2000形更新車クハ2003(206F)の4両である。

4両固定編成化後の晩年仕様をプロトタイプとしモハ208,クハ2003は中間組込車に改装している。

206Fの廃車は1976年11月だったため離合に相応しい編成が1本も存在しなかった。

京成200形206F 更新車 晩年仕様。

206F:[206]-[207]。

※改番予定車。

206Fは2+2編成の構成ながらプロトタイプ設定と1M3Tでの出場により分割が行えない。

離合相手は主にマイクロエース製3300形3356F復活青電色前期仕様(3356F),3500形3504F朱帯色後期仕様(1次車:3504F)が務める。

3356Fとの共通項は青電色に限られるが雰囲気だけはそれなりに演出できた。

元々プロトタイプ設定が曖昧だった3504Fも青地種別・行先方向幕に目を瞑れば往なせる範囲にあると思える。

206Fの正式出場当時から青電形式を増強する計画を組んでいた。

しかし中古市場に出回る製品が少なく増備が難航する。

ようやく2018年8月にモハ207を単独で確保した。

一方モハ206はなかなか押さえられず2018年11月になってどうにか回着を迎えられた。

モハ206,クハ2003はモハ206,モハ207(二代目)が種車であり何れも三代目の投入となっている。

入工中のモハ207(206F)。

取り敢えず2両に留まるが青電形式増強の入口には立てた。

但し206Fを2編成体制には出来ず改番が前提の投入である。

プロトタイプ候補は3編成まで絞ったものの何れも一長一短があり確定には至っていない。

ひとまず第一次整備に着手し206Fとの差別化を考えながら作業へ取り掛かった。

TOMYTEC製200形は標準項目であるTNカプラーSP化から手間を要する製品だった。

これはモハ206,モハ207,クハ2003の第一次整備にて掴めていた。

そのため整備工程はTNカプラーSP化,グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装,誘導無線アンテナ取付に限定している。

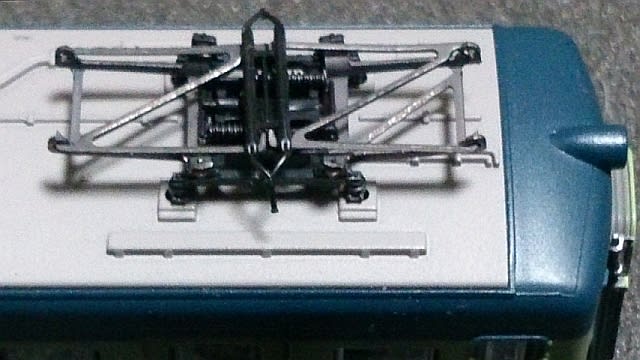

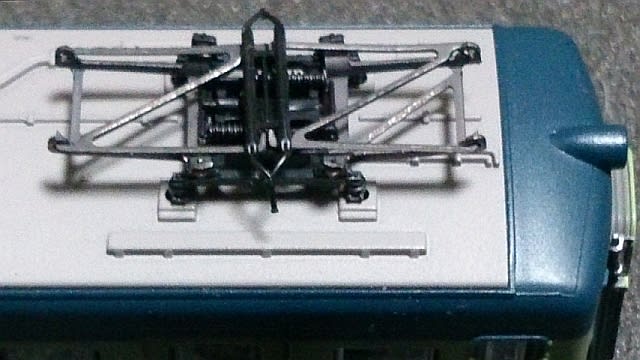

姿勢確認中のグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ。

206F用に投入したグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフのうち1台は折畳姿勢が崩れるエラー品だった。

結局振替えにて対処したがエラー品が無瑕疵品に紛れてしまい識別出来なくなってしまった。

4両固定編成化後の青電形式は中間組込車に搭載されるパンタグラフが撤去されていた。

所要台数は2両に限られるため形状の優れないパンタグラフが編成前面へ出る事態は避けたい。

先ずは3台の予備品を有するグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフの選別から開始する。

先発入場は回着が早かったモハ207(206F)とした。

TNカプラーSP対応化を図った3H-67非動力台車(成田寄)。

形状の良いPT-43S形パンタグラフは2/3の確率で引き当てられる。

しかし最初に取り付けたパンタグラフこそがエラー品であった。

相変わらず引きの悪さは健在らしい。

ただでは転ばずエラー品のホーンへマスキングテープを貼り混同防止策とした。

誘導無線アンテナの取付が後に控えており床板関連項目へ移る。

運転台側へのTNカプラー装着に時間が割かれるのは明白だった。

先に3H-67非動力台車のアーノルトカプラーマウントを切除しTNカプラーSP対応化した。

金属車輪化は座席部品と台枠の溶着時に施すため先送りとなる。

とにかく運転台側TNカプラーSPの整形を最優先に据え軽度な作業は行わない。

カバーを整形したTNカプラーSP(成田寄)。

TOMYTEC製品の中でも丸妻及び折妻車体はTNカプラーSPとの相性が悪く感じられる。

200形もこの群に含まれ原形のTNカプラーSPを装着すると台枠が車体に収まらなくなってしまう。

車体との競合箇所はTNカプラーSPカバー前端にあった。

ジャンパ連結器の上段モールドが車体裾へ当たり物理的に嵌め込めなくなる。

その他にも台枠前端から迫り出す部分を削らなければならない。

少しでも入力を誤るとジャンパ連結器が失われるため作業には慎重さが要求された。

一旦TNカプラーSPを取り付け切除箇所を罫書く。

罫書線を目安にカバー単体の整形を進める。

クラフトナイフで大まかに削り取り金工鑢にて塵を取り除いた。

削り取られたジャンパ連結器モールド上段(成田寄)。

カバー前端は都度台枠との位置関係を確認しながら想定通りの形状に近付けていった。

上段モールドを切除したジャンパ連結器は心許ない支持に見える。

しかしぐらつきは生じていないため取り扱いに気を付ければ折損には至らないと思われる。

車体との位置関係は台枠一体化施工で若干のずれが生じる。

再修正に迫られる確率が高く厳密な整形ではない。

連結面側TNカプラーSPは原形のまま取り付けている。

なお206Fの出場後に金属車輪へ交換した3H-67非動力台車とTNカプラーSPフレームの接触が発覚した。

従ってTNカプラーSPは車体中央寄のフレーム切除が必須となる。

この工程も竣工までに施せば良く双方とも仮装着に留めた。

整形が控えるTNカプラーSP(上野寄)。

一通り床板関連の整備が完了した。

ここまでの工程は206Fに施した内容と同一である。

従って車体との嵌合が確認され次第誘導無線アンテナの取り付けに取り掛かる予定だった。

ところが整形したはずの運転台側TNカプラーSPが台枠を押し出す事態に襲われる。

カバーの競合箇所は解消されたと思っていた。

しかし台枠の下端は未加工のTNカプラーSPを取り付けた状態と変わっていない。

何か解せないものを抱えながらカバー前端の整形をやり直した。

それでも状況は改善の気配を見せず八方塞がりに陥っている。

直線状に整形した妻板(上野寄)。

痺れを切らしモハ207(206F)を入場させた。

モハ207(206F)用台枠をモハ207(206F)に取り付け何処に問題があるか追求する。

その答は予想外なものだった。

あれだけ手を加えてもモハ207(206F)に収まらなかった台枠は呆気なくモハ207(206F)に嵌まった。

一方モハ207(206F)用床板をモハ207(206F)に組み込もうとしても運転台側が押し出される。

作業を滞らせた原因は車体にあると判明した。

両車を見比べたところモハ207(206F)の上野寄妻板は谷状に円弧を描いていた。

妻板が台枠を偏位させ運転台側の下垂を引き起こしていたらしい。

下垂しなくなった運転台側台枠。

代替車は存在せず再投入も困難が確実であり車体と台枠のどちらを細工するか頭を抱えた。

台枠は最終的に座席部品と溶着を図り一体型床板へ改められる。

この際に若干湾曲した台枠は直線状に修正される。

一体化前の台枠加工は症状再発を招く可能性が否めなかった。

余り気の進まない方法だったものの連結面側妻板を整形する手段に打って出る。

事前にドライヤーで車体を暖めてから湾曲部を慎重に押し戻す。

目視では大凡解消されたように見えた。

改めてモハ207(206F)用床板をモハ207(206F)に取り付けたところ見事に下垂が収まってくれた。

最終工程となった誘導無線アンテナ取付。

後はモハ207(206F)用台枠が問題無く嵌合出来るかに懸かる。

連結面側妻板の矯正効果は正しかった模様で難航した過程が嘘のようにしっかりと嵌まった。

これまでTOMYTEC製品で車体整形に迫られた事例は無くこの様な個体差も存在すると思い知らされた。

なお小細工を繰り返した運転台側TNカプラーSPだが車体競合で再修正が不要になるかもしれない。

運転台側台枠の下垂が廃され安心して誘導無線アンテナの取り付けに取り掛かった。

TOMYTEC製誘導無線アンテナは海側と山側で若干成形差がある。

ここは206Fに揃え平板成形面を海側に向けている。

↓

モハ207 [93 ]:TNカプラーSP化,グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装施工。

誘導無線アンテナは微量の流し込み接着剤で溶着した。

同時にグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフも木工用ボンドで固定している。

屋根板との嵌合精度は高かったが206Fでゴム系接着剤固定を採り入れておりこれに倣った。

木工用ボンドへの変更は巻き取り工程廃止と破損交換を容易にする名目である。

最近は木工用ボンドの使用機会が増えその固定力も把握出来た。

負荷が強く与えられる箇所以外はゴム系接着剤の一本頼みから脱却出来ると思う。

モハ207の前面見附はパンタグラフ換装が威力を発揮し大幅に改善された。

TNカプラーSP化は黒色成形品であり余り目立たない。

これには運転台側台枠の下垂抑制も働いていると思える。

↓

モハ207更新車晩年仕様(206F:グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装,誘導無線アンテナ取付)。

側面見附は誘導無線アンテナが存在感を放つ。

現時点での車体不等沈下は無く床板一体化後もこの姿勢を保ってくれると願いたい。

モハ207(206F)の塗装状態は良好で先頭車両に起用してもモハ206(206F)に引けを取らないと思われた。

しかし記録を確認したところ海側上野寄側扉に妙な乱れがあると判明した。

整備中には全く気付かず透明の何かが付着しているらしい。

4両編成化にはモハ206+モハ207(四代目)の増備を要する。

仮に修正が不発に終わった場合には屋根板を振替え中間組込車へ変更する方向である。

モハ207,モハ207 (206F,206F)。

第一次整備を終えたモハ207(206F)はモハ207(206F)の雰囲気に通ずる仕上がりに見える。

但し第二次整備の項目に改番が含まれており竣工は遠い。

しかもモハ207は第一次整備完了まで約140分を要した。

モハ206(206F)に取り掛かる時間が失われてしまい同時整備を果たせなかった。

プロトタイプ選定など考える余裕は無くモハ206に区切りが付いた時点まで持ち越しとする。

在籍中の京成青電形式はTOMYTEC製200形更新車モハ206,モハ207,モハ208,2000形更新車クハ2003(206F)の4両である。

4両固定編成化後の晩年仕様をプロトタイプとしモハ208,クハ2003は中間組込車に改装している。

206Fの廃車は1976年11月だったため離合に相応しい編成が1本も存在しなかった。

京成200形206F 更新車 晩年仕様。

206F:[206]-[207]。

※改番予定車。

206Fは2+2編成の構成ながらプロトタイプ設定と1M3Tでの出場により分割が行えない。

離合相手は主にマイクロエース製3300形3356F復活青電色前期仕様(3356F),3500形3504F朱帯色後期仕様(1次車:3504F)が務める。

3356Fとの共通項は青電色に限られるが雰囲気だけはそれなりに演出できた。

元々プロトタイプ設定が曖昧だった3504Fも青地種別・行先方向幕に目を瞑れば往なせる範囲にあると思える。

206Fの正式出場当時から青電形式を増強する計画を組んでいた。

しかし中古市場に出回る製品が少なく増備が難航する。

ようやく2018年8月にモハ207を単独で確保した。

一方モハ206はなかなか押さえられず2018年11月になってどうにか回着を迎えられた。

モハ206,クハ2003はモハ206,モハ207(二代目)が種車であり何れも三代目の投入となっている。

入工中のモハ207(206F)。

取り敢えず2両に留まるが青電形式増強の入口には立てた。

但し206Fを2編成体制には出来ず改番が前提の投入である。

プロトタイプ候補は3編成まで絞ったものの何れも一長一短があり確定には至っていない。

ひとまず第一次整備に着手し206Fとの差別化を考えながら作業へ取り掛かった。

TOMYTEC製200形は標準項目であるTNカプラーSP化から手間を要する製品だった。

これはモハ206,モハ207,クハ2003の第一次整備にて掴めていた。

そのため整備工程はTNカプラーSP化,グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装,誘導無線アンテナ取付に限定している。

姿勢確認中のグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ。

206F用に投入したグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフのうち1台は折畳姿勢が崩れるエラー品だった。

結局振替えにて対処したがエラー品が無瑕疵品に紛れてしまい識別出来なくなってしまった。

4両固定編成化後の青電形式は中間組込車に搭載されるパンタグラフが撤去されていた。

所要台数は2両に限られるため形状の優れないパンタグラフが編成前面へ出る事態は避けたい。

先ずは3台の予備品を有するグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフの選別から開始する。

先発入場は回着が早かったモハ207(206F)とした。

TNカプラーSP対応化を図った3H-67非動力台車(成田寄)。

形状の良いPT-43S形パンタグラフは2/3の確率で引き当てられる。

しかし最初に取り付けたパンタグラフこそがエラー品であった。

相変わらず引きの悪さは健在らしい。

ただでは転ばずエラー品のホーンへマスキングテープを貼り混同防止策とした。

誘導無線アンテナの取付が後に控えており床板関連項目へ移る。

運転台側へのTNカプラー装着に時間が割かれるのは明白だった。

先に3H-67非動力台車のアーノルトカプラーマウントを切除しTNカプラーSP対応化した。

金属車輪化は座席部品と台枠の溶着時に施すため先送りとなる。

とにかく運転台側TNカプラーSPの整形を最優先に据え軽度な作業は行わない。

カバーを整形したTNカプラーSP(成田寄)。

TOMYTEC製品の中でも丸妻及び折妻車体はTNカプラーSPとの相性が悪く感じられる。

200形もこの群に含まれ原形のTNカプラーSPを装着すると台枠が車体に収まらなくなってしまう。

車体との競合箇所はTNカプラーSPカバー前端にあった。

ジャンパ連結器の上段モールドが車体裾へ当たり物理的に嵌め込めなくなる。

その他にも台枠前端から迫り出す部分を削らなければならない。

少しでも入力を誤るとジャンパ連結器が失われるため作業には慎重さが要求された。

一旦TNカプラーSPを取り付け切除箇所を罫書く。

罫書線を目安にカバー単体の整形を進める。

クラフトナイフで大まかに削り取り金工鑢にて塵を取り除いた。

削り取られたジャンパ連結器モールド上段(成田寄)。

カバー前端は都度台枠との位置関係を確認しながら想定通りの形状に近付けていった。

上段モールドを切除したジャンパ連結器は心許ない支持に見える。

しかしぐらつきは生じていないため取り扱いに気を付ければ折損には至らないと思われる。

車体との位置関係は台枠一体化施工で若干のずれが生じる。

再修正に迫られる確率が高く厳密な整形ではない。

連結面側TNカプラーSPは原形のまま取り付けている。

なお206Fの出場後に金属車輪へ交換した3H-67非動力台車とTNカプラーSPフレームの接触が発覚した。

従ってTNカプラーSPは車体中央寄のフレーム切除が必須となる。

この工程も竣工までに施せば良く双方とも仮装着に留めた。

整形が控えるTNカプラーSP(上野寄)。

一通り床板関連の整備が完了した。

ここまでの工程は206Fに施した内容と同一である。

従って車体との嵌合が確認され次第誘導無線アンテナの取り付けに取り掛かる予定だった。

ところが整形したはずの運転台側TNカプラーSPが台枠を押し出す事態に襲われる。

カバーの競合箇所は解消されたと思っていた。

しかし台枠の下端は未加工のTNカプラーSPを取り付けた状態と変わっていない。

何か解せないものを抱えながらカバー前端の整形をやり直した。

それでも状況は改善の気配を見せず八方塞がりに陥っている。

直線状に整形した妻板(上野寄)。

痺れを切らしモハ207(206F)を入場させた。

モハ207(206F)用台枠をモハ207(206F)に取り付け何処に問題があるか追求する。

その答は予想外なものだった。

あれだけ手を加えてもモハ207(206F)に収まらなかった台枠は呆気なくモハ207(206F)に嵌まった。

一方モハ207(206F)用床板をモハ207(206F)に組み込もうとしても運転台側が押し出される。

作業を滞らせた原因は車体にあると判明した。

両車を見比べたところモハ207(206F)の上野寄妻板は谷状に円弧を描いていた。

妻板が台枠を偏位させ運転台側の下垂を引き起こしていたらしい。

下垂しなくなった運転台側台枠。

代替車は存在せず再投入も困難が確実であり車体と台枠のどちらを細工するか頭を抱えた。

台枠は最終的に座席部品と溶着を図り一体型床板へ改められる。

この際に若干湾曲した台枠は直線状に修正される。

一体化前の台枠加工は症状再発を招く可能性が否めなかった。

余り気の進まない方法だったものの連結面側妻板を整形する手段に打って出る。

事前にドライヤーで車体を暖めてから湾曲部を慎重に押し戻す。

目視では大凡解消されたように見えた。

改めてモハ207(206F)用床板をモハ207(206F)に取り付けたところ見事に下垂が収まってくれた。

最終工程となった誘導無線アンテナ取付。

後はモハ207(206F)用台枠が問題無く嵌合出来るかに懸かる。

連結面側妻板の矯正効果は正しかった模様で難航した過程が嘘のようにしっかりと嵌まった。

これまでTOMYTEC製品で車体整形に迫られた事例は無くこの様な個体差も存在すると思い知らされた。

なお小細工を繰り返した運転台側TNカプラーSPだが車体競合で再修正が不要になるかもしれない。

運転台側台枠の下垂が廃され安心して誘導無線アンテナの取り付けに取り掛かった。

TOMYTEC製誘導無線アンテナは海側と山側で若干成形差がある。

ここは206Fに揃え平板成形面を海側に向けている。

↓

モハ207 [93 ]:TNカプラーSP化,グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装施工。

誘導無線アンテナは微量の流し込み接着剤で溶着した。

同時にグリーンマックス製PT-43S形パンタグラフも木工用ボンドで固定している。

屋根板との嵌合精度は高かったが206Fでゴム系接着剤固定を採り入れておりこれに倣った。

木工用ボンドへの変更は巻き取り工程廃止と破損交換を容易にする名目である。

最近は木工用ボンドの使用機会が増えその固定力も把握出来た。

負荷が強く与えられる箇所以外はゴム系接着剤の一本頼みから脱却出来ると思う。

モハ207の前面見附はパンタグラフ換装が威力を発揮し大幅に改善された。

TNカプラーSP化は黒色成形品であり余り目立たない。

これには運転台側台枠の下垂抑制も働いていると思える。

↓

モハ207更新車晩年仕様(206F:グリーンマックス製PT-43S形パンタグラフ換装,誘導無線アンテナ取付)。

側面見附は誘導無線アンテナが存在感を放つ。

現時点での車体不等沈下は無く床板一体化後もこの姿勢を保ってくれると願いたい。

モハ207(206F)の塗装状態は良好で先頭車両に起用してもモハ206(206F)に引けを取らないと思われた。

しかし記録を確認したところ海側上野寄側扉に妙な乱れがあると判明した。

整備中には全く気付かず透明の何かが付着しているらしい。

4両編成化にはモハ206+モハ207(四代目)の増備を要する。

仮に修正が不発に終わった場合には屋根板を振替え中間組込車へ変更する方向である。

モハ207,モハ207 (206F,206F)。

第一次整備を終えたモハ207(206F)はモハ207(206F)の雰囲気に通ずる仕上がりに見える。

但し第二次整備の項目に改番が含まれており竣工は遠い。

しかもモハ207は第一次整備完了まで約140分を要した。

モハ206(206F)に取り掛かる時間が失われてしまい同時整備を果たせなかった。

プロトタイプ選定など考える余裕は無くモハ206に区切りが付いた時点まで持ち越しとする。