本設。

TOMYTEC製京成200形モハ206更新車晩年仕様(二代目)の第二次整備に着手した。

第一次整備での運転台側TNカプラーSP装着は敢えて暫定加工に留めている。

この修正が主項目になると考えていたが実際には異なる展開が待っていた。

京成200形モハ206 更新車 晩年仕様(二代目)。

車体関連の第二次整備は鳳車輌製造製普通[■]種別板と捲り式行先方向板の取付が残っている。

細かな細工となるが下廻りの整備に比べればまだ軽度だと思えた。

先に走行部品等の組込を行い床板を完成させる。

そして運転台側TNカプラーSPの位置調整を終えた後に行先表示類の整備へ移る工程とした。

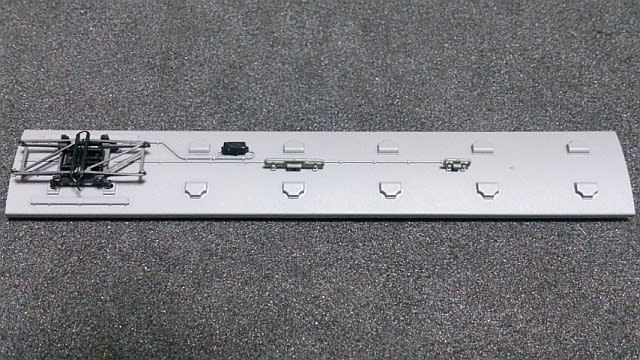

入工中のモハ206。

第一次整備では運転台側TNカプラーSPの整形を優先し金属車輪化は見送った。

まだオールプラスチック製車輪を履く3H-67非動力台車を見て先は長いと感じられた。

1つずつ進めるしかなく気持ちを切り替えTOMYTEC製走行部品(TT-03R)の組込及び交換に着手する。

TT-03Rはモハ206(初代→モハ208)へTOMYTEC製TM-05R動力ユニットを搭載したため予備品が生じていた。

そもそもTT-03RとTT-04Rの違いをよく理解していなかった。

TT-04Rを出自とする保管品が残っており本来は新規投入しなくても良かった部品である。

ただ206Fのために入手した部品でありモハ206(二代目)へはTT-03Rを起用する。

2000形クハ2003(←モハ207:二代目)向けは保管品で賄えるため転用で済ませたい。

ゴム系接着剤でウエイトを固定した台枠。

近年に投入したTOMYTEC製品からは床板整備の項目が完全に定まっていた。

この方式を踏襲し床板を完成させる。

ウエイトはボス固定が採用されているが嵌合が甘く組付後も微妙に動く弱点を抱える。

落とし込み式のため避けられない現象である。

走行性能に影響は無いと思われる。

しかし何かの弾みで金属とプラスチックが当たる音は気になるものだった。

これを抑える狙いでウエイトは台枠に完全固定する。

素材都合でゴム系接着剤を用いるしかない。

極力薄く塗布し上方向から押圧を掛け台枠表面に密着させた。

次の工程は座席部品と台枠の一体化である。

床板一体化は以前から採用し続けている。

分解効率向上と床板剛性強化が名目でそれなりの効果を発揮していると思う。

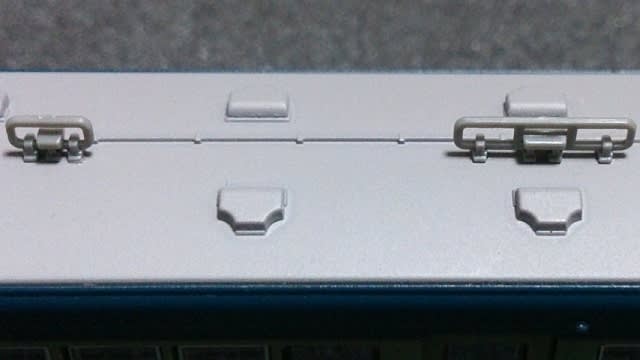

ダミーカプラー取付孔から投入した流し込み接着剤。

TOMYTEC製台枠は長らく設計変更が無く筒状のダミーカプラー取付用ボス受上部に流し込み接着剤を直接投入していた。

この方法は台枠形状が変更された京成3500形3592F現行色から一旦休止されている。

3500形では台枠裏面のダミーカプラー取付孔から流し込み接着剤を投入し座席部品との一体化を図った。

モハ206(→モハ208),モハ207更新車晩年仕様(206F)では台枠形状が3500形以前に戻り旧来の方式を採用している。

両方とも固定強度に大きな差は無い。

但し3500形での方式は溶着時に座席部品と台枠の平行を保ちやすい利点があった。

よってモハ206(二代目)では再びダミーカプラー取付孔からの流し込み接着剤投入へ再変更した。

以後のTOMYTEC製品ではこちらを標準にする方向である。

再整形中の運転台側TNカプラーSP。

座席部品と台枠の溶着を終えTNカプラーSPを再装着した。

床板一体化は個体差が生じるため運転台側TNカプラーSPの再整形は折り込み済である。

ところが床板一体化の影響は予想の範囲を越えた。

台枠単体で嵌合出来ていた運転台側TNカプラーSPが車体から押し出されてしまう。

TNカプラーSPカバーの整形変更が悪い方向へ作用したらしい。

暫定加工は殆ど用を成さず台枠前端に沿いカバーを削る作業へ押し戻された。

モハ206用の床板とTNカプラーSPの相性も余り良くなかった。

着脱の繰り返しはボス嵌合部の強度を下げる恐れがあり整形は台枠に装着したまま行っている。

整形方法の変更自体は間違っていなかったと思う。

肝心な開削角度が浅く車体との嵌合猶予を失わせたと考えられた。

ジャンパ連結器の誤切断を防ぐためカバー断面は全て鋭角に削り直している。

この角度さえ誤らなければ新方式でも通用するだろう。

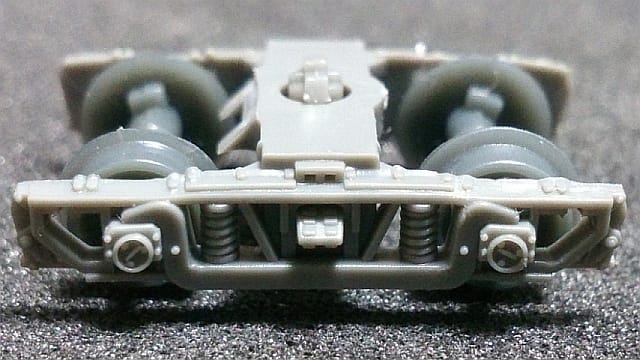

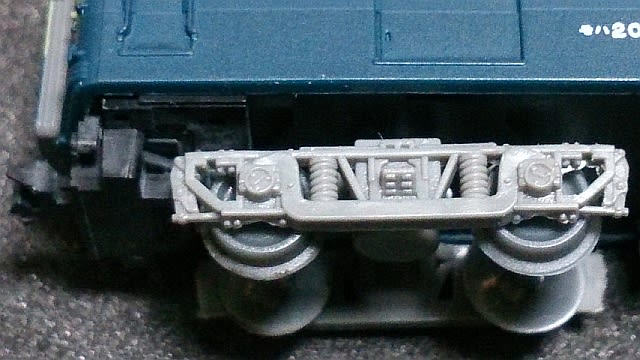

金属車輪化された3H-67非動力台車。

カバー整形後の運転台側TNカプラーSPは引っ掛かりも無く車体へ収まるようになった。

乱れたカバー断面は#1000のペーパーで均しクリーナーを浸した極細綿棒を使用し拭き上げている。

運転台側TNカプラーSPの整形を終えた後も不運が続いた。

立ちはだかったのは金属車輪化で完全な落とし穴だった。

金属車輪はマッキーでのいんちき輪心黒色化を行っている。

後は台車枠に組み込むだけのはずが脱輪が相次いで生じた。

試験的にKATO製車輪やグリーンマックス製車輪化を装着しても同様の現象が起きる。

脱輪の原因は3H-67非動力台車枠にある事が確かになった。

一見では特に異常と思われる箇所は無い。

窮余の策として側梁は線路方向を側梁両端に内側へ向け垂直方向は裾絞り形状に改めた。

しかし細工を施しても脱輪は続いた。

3H-67非動力台車の側梁は各軸毎に角度調整を行う羽目になった。

1台車での前後バランス配分に苦慮し簡単には進められない。

どうにか上野寄,成田寄とも脱輪を防ぐ状態まで持ち上げた。

何処か車輪の安定性を欠く様に思えるが気のせいではないだろう。

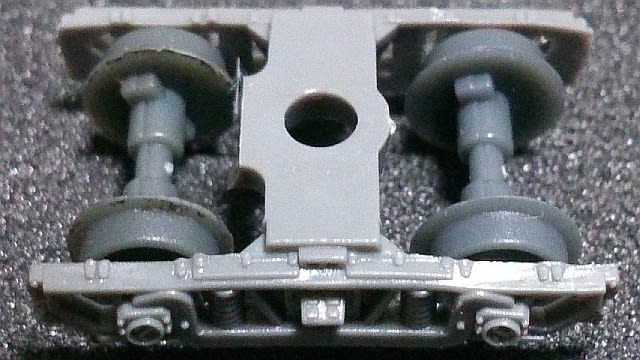

下廻りの整備を終えたモハ206。

脱輪防止策を終えた3H-67非動力台車を一体化した床板へ装着し全工程を終えた。

後は車体と床板を嵌合させるだけである。

運転台側TNカプラーSPの整形を施したが若干きつい嵌合となった。

個体差か床板一体化工程変更の影響か判らない。

モハ207とは異なり嵌合音も曖昧で車体高に不安を抱いた。

急遽新たに編成を組むモハ208との連結試験を行っている。

モハ206+モハ208 (非動力車+動力車)。

新モハ206はモハ208と同じ上野寄に運転台を持つ。

上野寄は先頭に立つため多少の誤差は見逃せた。

連結面となる成田寄が重要でモハ208を同一方向に連結させた。

非動力車と動力車の相違がある状態でも雨樋位置は大凡揃っていると思う。

この後モハ206(二代目)床板の脱着を繰り返し幾度か試験を続けたが全て同じ答が出た。

206Fは当面3両編成で推移すると予想している。

現時点では車体高差に目が行かなくて済む。

その代わりクハ2003(←モハ207:二代目)の回着整備時では再試験が必要条件になる。

↓

TNカプラーSPを前面車体裾に収められたモハ206(二代目)。

第二次整備完了当時のモハ207。

モハ207は回着整備で運転台側TNカプラーSP装着位置基準車の役割を担わせた。

構造の異なるTM-05動力ユニットを搭載させるモハ206(→モハ208)のTNカプラーSP化に備えた措置だった。

改めて第二次整備完了後のモハ207とモハ206(二代目)を比較したが特に差は無く思える。

モハ206(二代目)は床板着脱を行った後の記録でありTNカプラーSPの取付位置は問題無いと判った。

今更当時の記録と比較するとは思わなかった。

やはり区切りでの記録は重要である。

特にモハ206(二代目)では運転台側TNカプラーSPの加工に手間取ったため安心材料になった。

↓

モハ206(二代目:金属車輪装着,床板一体化)。

モハ206(二代目)は下廻りの整備まで完了した。

時間都合により前面への普通[■]種別板と捲り式行先方向板の取付は先送りとなった。

原則第四次4両編成対応入場時に行ったモハ207への施工に倣う。

但しモハ207の捲り式行先方向板は垂直方向に傾斜が生じている。

モハ206(二代目)では取付方法を一部変更し前面及び側面見附の改善を図りたい。

TOMYTEC製京成200形モハ206更新車晩年仕様(二代目)の第二次整備に着手した。

第一次整備での運転台側TNカプラーSP装着は敢えて暫定加工に留めている。

この修正が主項目になると考えていたが実際には異なる展開が待っていた。

京成200形モハ206 更新車 晩年仕様(二代目)。

車体関連の第二次整備は鳳車輌製造製普通[■]種別板と捲り式行先方向板の取付が残っている。

細かな細工となるが下廻りの整備に比べればまだ軽度だと思えた。

先に走行部品等の組込を行い床板を完成させる。

そして運転台側TNカプラーSPの位置調整を終えた後に行先表示類の整備へ移る工程とした。

入工中のモハ206。

第一次整備では運転台側TNカプラーSPの整形を優先し金属車輪化は見送った。

まだオールプラスチック製車輪を履く3H-67非動力台車を見て先は長いと感じられた。

1つずつ進めるしかなく気持ちを切り替えTOMYTEC製走行部品(TT-03R)の組込及び交換に着手する。

TT-03Rはモハ206(初代→モハ208)へTOMYTEC製TM-05R動力ユニットを搭載したため予備品が生じていた。

そもそもTT-03RとTT-04Rの違いをよく理解していなかった。

TT-04Rを出自とする保管品が残っており本来は新規投入しなくても良かった部品である。

ただ206Fのために入手した部品でありモハ206(二代目)へはTT-03Rを起用する。

2000形クハ2003(←モハ207:二代目)向けは保管品で賄えるため転用で済ませたい。

ゴム系接着剤でウエイトを固定した台枠。

近年に投入したTOMYTEC製品からは床板整備の項目が完全に定まっていた。

この方式を踏襲し床板を完成させる。

ウエイトはボス固定が採用されているが嵌合が甘く組付後も微妙に動く弱点を抱える。

落とし込み式のため避けられない現象である。

走行性能に影響は無いと思われる。

しかし何かの弾みで金属とプラスチックが当たる音は気になるものだった。

これを抑える狙いでウエイトは台枠に完全固定する。

素材都合でゴム系接着剤を用いるしかない。

極力薄く塗布し上方向から押圧を掛け台枠表面に密着させた。

次の工程は座席部品と台枠の一体化である。

床板一体化は以前から採用し続けている。

分解効率向上と床板剛性強化が名目でそれなりの効果を発揮していると思う。

ダミーカプラー取付孔から投入した流し込み接着剤。

TOMYTEC製台枠は長らく設計変更が無く筒状のダミーカプラー取付用ボス受上部に流し込み接着剤を直接投入していた。

この方法は台枠形状が変更された京成3500形3592F現行色から一旦休止されている。

3500形では台枠裏面のダミーカプラー取付孔から流し込み接着剤を投入し座席部品との一体化を図った。

モハ206(→モハ208),モハ207更新車晩年仕様(206F)では台枠形状が3500形以前に戻り旧来の方式を採用している。

両方とも固定強度に大きな差は無い。

但し3500形での方式は溶着時に座席部品と台枠の平行を保ちやすい利点があった。

よってモハ206(二代目)では再びダミーカプラー取付孔からの流し込み接着剤投入へ再変更した。

以後のTOMYTEC製品ではこちらを標準にする方向である。

再整形中の運転台側TNカプラーSP。

座席部品と台枠の溶着を終えTNカプラーSPを再装着した。

床板一体化は個体差が生じるため運転台側TNカプラーSPの再整形は折り込み済である。

ところが床板一体化の影響は予想の範囲を越えた。

台枠単体で嵌合出来ていた運転台側TNカプラーSPが車体から押し出されてしまう。

TNカプラーSPカバーの整形変更が悪い方向へ作用したらしい。

暫定加工は殆ど用を成さず台枠前端に沿いカバーを削る作業へ押し戻された。

モハ206用の床板とTNカプラーSPの相性も余り良くなかった。

着脱の繰り返しはボス嵌合部の強度を下げる恐れがあり整形は台枠に装着したまま行っている。

整形方法の変更自体は間違っていなかったと思う。

肝心な開削角度が浅く車体との嵌合猶予を失わせたと考えられた。

ジャンパ連結器の誤切断を防ぐためカバー断面は全て鋭角に削り直している。

この角度さえ誤らなければ新方式でも通用するだろう。

金属車輪化された3H-67非動力台車。

カバー整形後の運転台側TNカプラーSPは引っ掛かりも無く車体へ収まるようになった。

乱れたカバー断面は#1000のペーパーで均しクリーナーを浸した極細綿棒を使用し拭き上げている。

運転台側TNカプラーSPの整形を終えた後も不運が続いた。

立ちはだかったのは金属車輪化で完全な落とし穴だった。

金属車輪はマッキーでのいんちき輪心黒色化を行っている。

後は台車枠に組み込むだけのはずが脱輪が相次いで生じた。

試験的にKATO製車輪やグリーンマックス製車輪化を装着しても同様の現象が起きる。

脱輪の原因は3H-67非動力台車枠にある事が確かになった。

一見では特に異常と思われる箇所は無い。

窮余の策として側梁は線路方向を側梁両端に内側へ向け垂直方向は裾絞り形状に改めた。

しかし細工を施しても脱輪は続いた。

3H-67非動力台車の側梁は各軸毎に角度調整を行う羽目になった。

1台車での前後バランス配分に苦慮し簡単には進められない。

どうにか上野寄,成田寄とも脱輪を防ぐ状態まで持ち上げた。

何処か車輪の安定性を欠く様に思えるが気のせいではないだろう。

下廻りの整備を終えたモハ206。

脱輪防止策を終えた3H-67非動力台車を一体化した床板へ装着し全工程を終えた。

後は車体と床板を嵌合させるだけである。

運転台側TNカプラーSPの整形を施したが若干きつい嵌合となった。

個体差か床板一体化工程変更の影響か判らない。

モハ207とは異なり嵌合音も曖昧で車体高に不安を抱いた。

急遽新たに編成を組むモハ208との連結試験を行っている。

モハ206+モハ208 (非動力車+動力車)。

新モハ206はモハ208と同じ上野寄に運転台を持つ。

上野寄は先頭に立つため多少の誤差は見逃せた。

連結面となる成田寄が重要でモハ208を同一方向に連結させた。

非動力車と動力車の相違がある状態でも雨樋位置は大凡揃っていると思う。

この後モハ206(二代目)床板の脱着を繰り返し幾度か試験を続けたが全て同じ答が出た。

206Fは当面3両編成で推移すると予想している。

現時点では車体高差に目が行かなくて済む。

その代わりクハ2003(←モハ207:二代目)の回着整備時では再試験が必要条件になる。

↓

TNカプラーSPを前面車体裾に収められたモハ206(二代目)。

第二次整備完了当時のモハ207。

モハ207は回着整備で運転台側TNカプラーSP装着位置基準車の役割を担わせた。

構造の異なるTM-05動力ユニットを搭載させるモハ206(→モハ208)のTNカプラーSP化に備えた措置だった。

改めて第二次整備完了後のモハ207とモハ206(二代目)を比較したが特に差は無く思える。

モハ206(二代目)は床板着脱を行った後の記録でありTNカプラーSPの取付位置は問題無いと判った。

今更当時の記録と比較するとは思わなかった。

やはり区切りでの記録は重要である。

特にモハ206(二代目)では運転台側TNカプラーSPの加工に手間取ったため安心材料になった。

↓

モハ206(二代目:金属車輪装着,床板一体化)。

モハ206(二代目)は下廻りの整備まで完了した。

時間都合により前面への普通[■]種別板と捲り式行先方向板の取付は先送りとなった。

原則第四次4両編成対応入場時に行ったモハ207への施工に倣う。

但しモハ207の捲り式行先方向板は垂直方向に傾斜が生じている。

モハ206(二代目)では取付方法を一部変更し前面及び側面見附の改善を図りたい。