phot by tuyoshi

第178回京大俳句会もコロナウイルス感染予防の見地から

投句形式とさせて頂きました、互選は実施しておりません

(上5文字の昇順で並べております)

第178回京大俳句会作品集

兼題 :「鴨 水鳥 浮寝鳥」及び 傍題

1 雨色のわかれの唄を恋次郎 武史

2 浮き寝鳥一羽離れて雪の湖 のんき

3 浮寝鳥大月健と思しきが 吟

4 大晦日ジンジャーエールが開かない 楽蜂

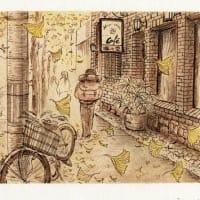

5 かの国の戦夢見る浮寝鳥 つよし

6 鴨遊ぶ深川木場の丸太かな 游々子

7 鴨三羽錆びて蹴上を流れ行く 楽蜂

8 禁恋区あけて舌かみ耳かみきみを噛む 武史

9 好況も不況の波も浮寝鳥 嵐麿

10 黄落も未だ半ばなる御堂筋 つよし

11 木枯らしや枯葉舞い上げ空の果て のんき

12 孤高なる明けの明星去年今年 蒼草

13 税もだが野球の話題天を衝く 嵐麿

14 足袋つぐや師も封建の人なりき 游々子

15 流さるる心の澱や寒の月 遥香

16 博物館に奴隷の足かせ錆び光る 吟

17 亡母想ふ妻の寝息は途切れとぎれ 幸男

18 北条の堀の揺籃百合鷗 蒼草

19 身をまかす波は揺籠浮寝鳥 遥香

20 吾が妻は浮き寝の鳥かエクリプス 幸男

21 鴨の名の川やお宮に冬むかし 二宮

22 デルファイの教えぶつぶつ煤払い 二宮

今年が始まった。とたんに大地震。言葉もない。が、ともかく。

1 雨色のわかれの唄を恋次郎 武史

雨色ーわかれの唄ー恋次郎。武史節が帰ってきた。

8 禁恋区あけて舌かみ耳かみきみを噛む 武史

これも、武史流恋歌。どちらがこのみかといえば、う~ん・・。

相変わらず徹底している。このスタイル、いつまでもみていたい。

2 浮き寝鳥一羽離れて雪の湖 のんき

この句景。広々した雪の湖に一羽のうきねどり。絵になっている。

11 木枯らしや枯葉舞い上げ空の果て のんき

落葉は降るもの。それが、木枯らしに運ばれて、空の果てに舞い上がってしまった。この逆転が一つの発見になり、定型詩になった。

4 大晦日ジンジャーエールが開かない 楽蜂

こういうことってある、しかし時あたかも大晦日。アルコールなしでも景気よくジンジャーエールで乾杯をして、今年のケリをつけよう、と思ったのに、ふたがあかないのでは、年が越せない。

7 鴨三羽錆びて蹴上を流れ行く 楽蜂

鴨はなぜ3羽なのだろう、とはやぼ。鴨が3羽いたからである。「錆びて」は、鴨の羽の暗い青茶色の印象からだろga,一種の暗喩になっている。「蹴上」という地名もうまく入っている。

5 かの国の戦夢見る浮寝鳥 つよし

浮き寝鳥、とくると、いったい何を思っているのか、と想像したくなる。「夢見る」という措辞にはやや違和感があるが、今日は、とおくの戦争のこと。鳥にだって正義感があるのだ。たのしい夢見ばかりとはかぎらない。

10 黄落も未だ半ばなる御堂筋 つよし

そのままの風景をそのままうたう。気持ちが落ち着く。写生句の根強さはこういうところにある。御堂筋、やがて昼間は黄金の銀杏黄葉、夜はイルミネーション。四季昼夜分かたず、みどころあり。

6 鴨遊ぶ深川木場の丸太かな 游々子

同趣向、特定の場所がその句のカナメになっている。吟行句に多い。

14 足袋つぐや師も封建の人なりき 游々子

「足袋つぐやノラともならず教師妻」(杉田久女)が下地にあるようだ。明治期の女は、足袋のほころびを繕うような仕事を「抑圧」と感じた。現代の俳句(?)の先生は、泰然自若として、足袋を繕っていられる。古風なその針仕事は同じだが、文化的な意味が違っている。今どき和服を着るのは、女性(?)男性(?)、よくわからぬが使い捨てしないのは立派だ。用語では、あまり一般的ではなくなっていた「封建」の言い方が、目に止まった。

9 好況も不況の波も浮寝鳥 嵐麿

世の中鳴なるようになるさ、というながしかた、言い捨ては定番だが、妙に納得できる。果報は寝て待て、なのかもしれない。

19 身をまかす波は揺籠浮寝鳥 遥香

中七の言い回しが効果的である。「揺籃」は、平凡な比喩ではあっても、こういうセンチメントは心地よい。

15 流さるる心の澱や寒の月 遥香

さむい夜の月、川の流れを視線で追いつつ、自分のこころがいっしょにながれてゆく、かとも思はらんおおちsになるだろうか?いそのように観る。ながれてゆかない心のわだかまりもある。

18 北条の堀の揺籃百合鷗 蒼草

小田原城と町ぐるみ取り囲む堀。鎌倉時代、武家政治の基礎を築いた北条氏の滅亡の址。新たな武士の政治を始めた徳川家康との攻防が今に語られる。そこに百合鷗が波に揺られておっとりと浮いている。歴史のある土地の現在の姿が、上手く出ている風景句。

17 亡母想ふ妻の寝息は途切れとぎれ 幸男

夢の中で、も妻は眠っていない。それを見ている夫。親子、夫婦の関係をおのずから知らせる。

20 吾が妻は浮き寝の鳥かエクリプス 幸男

エクリプスは、翳り蝕のい、意気消沈してじっといるつまのようすを、「浮き寝の鳥」だと表した。妻の母が亡くなったことを共に悲しむ。

自句コメント

3 浮寝鳥大月健と思しきが 吟

浮き寝鳥が、ただ眠っているだけの鳥ではないことが今回のいくつもの俳句でわかる。「大月健」の名が呼び出す様々な思い、もしかり。

16 博物館に奴隷の足かせ錆び光る 吟

これも、民族博物館に陳列されている品物。かつては人間を繋いできたツール。奴隷の鎖。物に寄せて思いを陳べる俳句をこころみた。

俳句の作り方にはいくつかのパターンがある。言葉の領域が広いこと。偏見を持たずに自分の会得して来たものを大事に、それを固定せずにその広さを学ぶことだ。

デルフォイはアポロン神殿があるギリシャ中部の聖域である。神殿の巫女の口をかりて伝えられる神託は、古代ギリシア人に尊ばれていたそうだ。神託とは言うものの、当然、あたり外れがある。外れたときは、人々はブツブツいいながら神殿の煤払いをすることになる。時空をスライドした本当に面白い俳句です。

自句自解

大晦日ジンジャーエールが開かない 楽蜂

何故かジンジャーエールが無性に飲みたくなった。家に持って帰り、蓋をひねって開こうとするが、固くて開かない。実は手の力が弱り、「開かない」ではなく「開けない」というなさけない状況でした。

21 鴨の名の川やお宮に冬むかし 二宮

固有名詞の地名や神社名の由来には、もともとはたいした理由はないのである、鴨がたくさん来ていた川だったのだろうから「鴨川」と、いつか呼びならわされたのだ、と私は思っていた。

それが、検索してみたら、古代の山城と大和に「鴨氏」という豪族があり、山城の方で勢力を張っていた方の鴨氏の祭神をまつったのが、「上賀茂」下鴨」の二神社だそうである。

なぜか、上流と下流で神社の賀茂(鴨)の文字が違うそのいわれもいろいろ書いてある。とにかく鴨川の名づけにもにもそういう歴史的起源があるのだ。

そして短い俳句の一言隻句の中に長い歴史がある。その面白さが詠じられている句である。

また、この下五をしめている「冬むかし」であるが。「冬」という季語が効いていると同時に、「冬むかし」で神社の「今」と「昔」の時空の転換があり、時差感を悟るところに。かすかな諧謔をかもす。一見、朴訥素朴に見えるが精神のスケールを感じさせる句景が現れるのかもしれない。

京大俳句会がなくなっても、このヒトたちの天性の自然さと知性と諧謔の気配はどこででも開く。私はおおいに期待する。

22 デルファイの教えぶつぶつ煤払い 二宮

「煤払い」と「デルファイ」神託をひっかけたところ、読みどころについては、樂蜂氏の鑑賞に異存なし。

着想の妙というべきだろう、取り合わせ(二物衝撃)が愉快である。つけくわえて、「ぶつぶつ」の所にでてくる滑稽さは、俳句より川柳に通うものがある。私がかねてから注目しているのは、これら川柳と俳句の表現のクロスオーバー現象というもの(現代川柳の中に今拡がっている。)。本句にはその混淆が効果的にあらわれている。しかし、全体としてこれは俳句のカタチである。