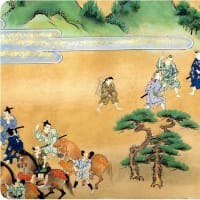

<右上>熊野権現に見立てたところで参篭する成経と康頼入道

<左下>卒塔婆を流す康頼入道、一本一本卒塔婆の形を削り、

梵字と年月日、名前を刻み二首の和歌をしたためる

<本文の一部>

さるほどに、法勝寺執行俊寛、平判官康頼、瀬尾におはする少将(成経)あひ具して、三人薩摩方鬼界が島へぞ流されける。この島は、都を出でてはるばると海をわたりてゆく島なり。おぼろけにては(並大抵のことでは)舟も人もかよふことなし。島にも人はまれなり。おのずからある者は(まれに住んでいる者)この地(本土)の人にも似ず。

色くろうして、牛なんどのごとし。身にはしきりに毛生ひ、言うことばも聞き知らず。男は烏帽子もせず、女は髪をもさげず。衣裳なければ人にも似ず(人らしくもなく)。食する物なければただ殺生(猟や漁)をのみ先とす。賤が山田をたがやさねば米穀のたぐひもなし。園の桑(養蚕)をとらざれば、絹綿のたぐひもなかりけり。

島のうちには高山あり。山のいただきには火燃えて、いかづち常に鳴りあがり、鳴りくだり、ふもとにはまた雨しげし。一日片時も人の命あるべしとも見えざりけり。硫黄といふものみちみちてり。かるがゆゑに「硫黄が島」とぞ申しける。

されども丹波の少将の舅・平宰相の所領、肥前の国桛の荘より衣食をつねに送られければ、俊寛も康頼も命生きてすごしけり。康頼は流されけるとき、周防の室富といふ所にて出家してんげれば、法名「性照」とぞ名のりける。

出家はもとよりのぞみなりければ、泣く泣くかうぞ申しける。

つひにかく そむきはてける 世のなかを とく捨てざりしことぞ くやしき

と書きて都へ上せたりければ、とどめおきし妻子ども、いかばかりのことをか思ひけん。

(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

平判官・康頼と法勝寺の俊寛は、瀬尾に居る少将・成経と一緒に薩摩(南九州)の硫黄島(鬼界が島)へながされる。

隔絶した僻地の島であり、滅多に舟も人も寄らないようなところで、たまに住んでいる人は本土の人にも似ず、色が黒くて毛深く狩猟や漁労で生きていた。

島には高い山があって、いつも噴火していて雷のような轟音が鳴りひびき、硫黄だらけで「硫黄島」と呼んでいた。

でも、少将・成経の舅の平宰相教盛が、自分の領地である肥前(佐賀県)から着るものや食べ物をいつも届けてくれていたので、そのお陰で命をとどめていられたのである。

平判官・康頼は、配所へ送られる途中、周防(山口県)で出家して”性照”と称していた。

成経 と康頼 は、熊野信仰者で、島の中で熊野に似た場所を探し出し、毎日”熊野詣”のまねをして京へ戻れることを祈っていたのであった。

康頼入道は、、都恋しさのあまり千本の卒塔婆を作り”二首の和歌”を書きつけて、「この卒塔婆を一本なりとも都へ伝えて」と念じながら海へ流したのである。

薩摩の沖の小島に 私が生きていることを 母親に伝えて欲しい 海原の潮風よ・・・

そしてこの中の一本が厳島へ流れつき、康頼 ゆかりの僧の手に渡り、さらに康頼の老いた母や妻子の目にとまることゝなった。

後に後白河法皇 も、この卒塔婆を御覧になる機会があり、哀れに思はれて平重盛 のもとへ送られ、清盛 もこれを見て、心を動かされることになった。

(注)"本文中にある鬼界が島"は・・・・・

現在の奄美大島の東に位置する”喜界島”ではなく、

口永良部島の北にある”硫黄島”であったと考えら

れています。

<左下>卒塔婆を流す康頼入道、一本一本卒塔婆の形を削り、

梵字と年月日、名前を刻み二首の和歌をしたためる

<本文の一部>

さるほどに、法勝寺執行俊寛、平判官康頼、瀬尾におはする少将(成経)あひ具して、三人薩摩方鬼界が島へぞ流されける。この島は、都を出でてはるばると海をわたりてゆく島なり。おぼろけにては(並大抵のことでは)舟も人もかよふことなし。島にも人はまれなり。おのずからある者は(まれに住んでいる者)この地(本土)の人にも似ず。

色くろうして、牛なんどのごとし。身にはしきりに毛生ひ、言うことばも聞き知らず。男は烏帽子もせず、女は髪をもさげず。衣裳なければ人にも似ず(人らしくもなく)。食する物なければただ殺生(猟や漁)をのみ先とす。賤が山田をたがやさねば米穀のたぐひもなし。園の桑(養蚕)をとらざれば、絹綿のたぐひもなかりけり。

島のうちには高山あり。山のいただきには火燃えて、いかづち常に鳴りあがり、鳴りくだり、ふもとにはまた雨しげし。一日片時も人の命あるべしとも見えざりけり。硫黄といふものみちみちてり。かるがゆゑに「硫黄が島」とぞ申しける。

されども丹波の少将の舅・平宰相の所領、肥前の国桛の荘より衣食をつねに送られければ、俊寛も康頼も命生きてすごしけり。康頼は流されけるとき、周防の室富といふ所にて出家してんげれば、法名「性照」とぞ名のりける。

出家はもとよりのぞみなりければ、泣く泣くかうぞ申しける。

つひにかく そむきはてける 世のなかを とく捨てざりしことぞ くやしき

と書きて都へ上せたりければ、とどめおきし妻子ども、いかばかりのことをか思ひけん。

(注)カッコ内は本文ではなく、私の注釈記入です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<あらすじ>

平判官・康頼と法勝寺の俊寛は、瀬尾に居る少将・成経と一緒に薩摩(南九州)の硫黄島(鬼界が島)へながされる。

隔絶した僻地の島であり、滅多に舟も人も寄らないようなところで、たまに住んでいる人は本土の人にも似ず、色が黒くて毛深く狩猟や漁労で生きていた。

島には高い山があって、いつも噴火していて雷のような轟音が鳴りひびき、硫黄だらけで「硫黄島」と呼んでいた。

でも、少将・成経の舅の平宰相教盛が、自分の領地である肥前(佐賀県)から着るものや食べ物をいつも届けてくれていたので、そのお陰で命をとどめていられたのである。

平判官・康頼は、配所へ送られる途中、周防(山口県)で出家して”性照”と称していた。

成経 と康頼 は、熊野信仰者で、島の中で熊野に似た場所を探し出し、毎日”熊野詣”のまねをして京へ戻れることを祈っていたのであった。

康頼入道は、、都恋しさのあまり千本の卒塔婆を作り”二首の和歌”を書きつけて、「この卒塔婆を一本なりとも都へ伝えて」と念じながら海へ流したのである。

薩摩の沖の小島に 私が生きていることを 母親に伝えて欲しい 海原の潮風よ・・・

そしてこの中の一本が厳島へ流れつき、康頼 ゆかりの僧の手に渡り、さらに康頼の老いた母や妻子の目にとまることゝなった。

後に後白河法皇 も、この卒塔婆を御覧になる機会があり、哀れに思はれて平重盛 のもとへ送られ、清盛 もこれを見て、心を動かされることになった。

(注)"本文中にある鬼界が島"は・・・・・

現在の奄美大島の東に位置する”喜界島”ではなく、

口永良部島の北にある”硫黄島”であったと考えら

れています。