車での使用を前提に“iPod 5G (with Video)”ゲットです

30GBといえこのサイズですから驚きですね、手のひらにしっくりフィットする大きさで好感もてます。

そしてこのサイズで裏の鏡面仕上げ。

すばらしい!美しい!でも指紋ベッチャリ着いちゃいます、(T_T)...

そこで保護フィルムを貼りました。

Miyavix OverLay Brilliant for iPod 5G

Miyavix OverLay Brilliant for iPod 5G

これは貼りやすいです。ちょっと厚めでその分貼るときに多少の位置調整がやりやすいので助かります。

それにUVカット効果もあり、車で使用することが多いので液晶保護およびiPodのボディ変色保護にもなります。

裏の鏡面に貼るシートは表ほど厚くはなく多少のずれは気にならないのでOKです、これを貼ると指紋も付きにくいし拭き取り易くなります。

これは保護フィルムの中では超おすすめのアイテムです。

“iPdo nano”にも使ってます!

さて、ビデオも観ることができるiPodをどう使うか・・・。

基本的には30GBといえども私のMP3ライブラリーがすべて収まるわけではないですし、選ぶのに面倒がかかるのも本末転倒の気がする。

そこでお気に入りのアーティストをすべて詰め込み、後はたっぷりと厳選した「プレイリスト」。

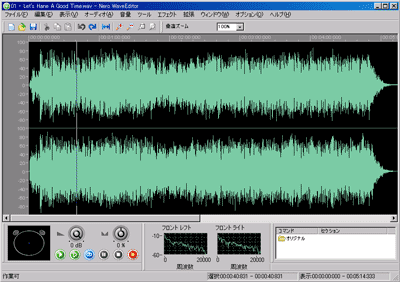

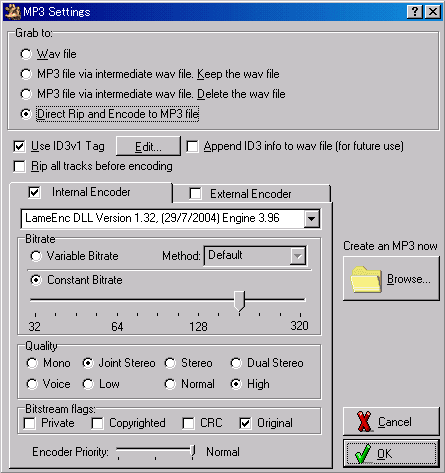

もちろんシャッフルしてもボリュームレベルの差を気にすることなく楽しめるように手を加えたMP3ファイルで作ったリストですが、およそ15GBほど入れて楽しんでます。

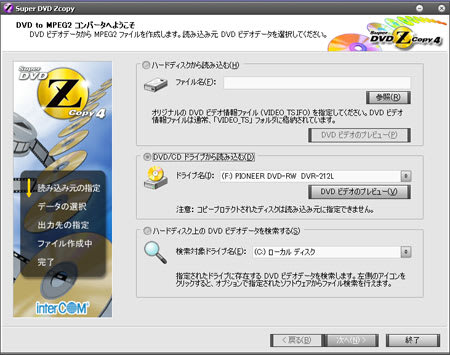

残りのスペースは「Music Video」のコーナーでも紹介した方法で作成したビデオファイルを入れておきました。

○ 車での“iPod Video”

セッティングから...

スタンドはグッズ紹介でもしておりました「スイングスタンド(パワーサポート製)」です、これほんと優れ物で、土台部分とホルダー部分にある2ヶ所の球体状のジョイントのおかげでどんな方向でもセット可能といえるほどフレキシブルです。

ホルダーを支えるアームの長さが3タイプあり私のものが最長で5㎝ぐらいあり、写真では分かりづらいですがダッシュボードの平らなところにベースを固定してあるがそこからかなり手前にせり出した形でセットできました。横から見るとよくわかるのですがほぼ空中に浮いているような形です。

アームが長いので振動が“iPod Video”に伝わりやすいかと心配しましたが、2ヶ所のジョイントをしっかり固定してやると思いの外安定してます。

“iPdo nano”の時と同様ベースの前部にはマスコットが鎮座しております(笑)。

セッティングに関してはほぼ完璧かと思いますが、これから日中の日差しが強くなってきますので、アーム部分に装着できる日よけ(フード)を作ってみたいと思っています・・・。

なんたってHDDが入ってますからねえ、大事にしてあげないと。

しかし最近はすっかりiPod生活にはまってしまって、車ではもうCDもMDもほとんど出番のない状態です。

たまにCDチェンジャーに入れっぱなしになってるアルバムを聴くことがあるのですが、さすがにCDのレンジの広さを実感はするのですが、“iPod Video”の音質もなかなかのものですよ。

“iPod shuffle”、“iPdo nano”、そしてこの“iPod Video”ときてどんどん音もグレードが上がってます。

この5Gになって低音がしっかりしてきてサブウーハーのレベルを下げることもしばしばです。

上がシガーソケットにセットされたBelkinの「Auto Kit for iPod」です。

太めのAUXケーブルが多少見た目が悪いですが、音質優先ですから我慢です。

ほんとこのケーブルを変えると音が変わります。

最近気がついたのですが、ビデオを観ている時かなりボリュームレベルが低いのがあって、カーオーディオのボリュームを高めに上げると若干気になるほどに「オルタネーター」のノイズが乗ることがあります。

やはり車のオーディオ関係で電源というのは大切ですね、気軽にシガーソケットで使えるのは良いのですが、音に影響が出るようではNGとしかいいようがないので、 後日サブウーハーの電源から分岐して電源を取るよう変更しました。

○ 教訓・・・カーオーディオでは電源を大切に!

オルタネーターのノイズを体験して、かつてマスターユニットの電源を取る時、この車の既存のオーディオ電源用のカプラーではなく、「バッテリー直」のケーブルを引き込んだものに変更して音のグレードがはっきりアップしたのを思い出してしまいました。

「バッテリー直の電源」を引き込んでおいて良かった!

ヒューズを忘れずに、見た目すっきりのiPod用電源を確保しました!

やはり音にも影響大でした!!

できるだけクリーンな電源を確保するとこれほどまでに音までも「クリーン」になるのかと!

最近ビットレートを256kbpsに揃えたのですが、その違いもクッキリ分かるようになりました。

○ “iPod Video”でビデオを楽しむ

観ながら運転はできませんが、それでもかけながら(聴きながら)運転はします(笑)。

セッティング位置も運転に邪魔にならない位置にしてありますので、ビデオを再生する夜間でも問題はありません、液晶画面もメニューや音楽再生時はバックライトが点灯していると“iPdo nano”と比べても液晶がでかいだけにかなり明るく感じます。

しかしビデオ再生になると一段階明るさが押さえられる印象で、夜間ドライブでちょうど良い感じになります。

夜はこんな感じになります(運転席から撮影したもの)。

しかし夜これをつけて走ると、最近多くなってきた後続車の「せっつき」も少なくなって思わぬ効果も発見しました(実際は観ながら運転はしてないので危なくはないのですが)。

なお私はエコドライブ主義者でできるだけエアコンは使わないのですが、iPodのために左の写真のエアコン吹き出し口(左側)を使ってiPodを冷やしてやることがあります(笑)。

最近車のディーラーへいくとiPod対応のカーオーディオ・ナビなどのパンフをよく目にします。

これだけの普及を前にメーカーもかなり力を入れてiPodユーザーへの付加価値を前面に謳い文句にしている感じですね。

私のように11年落ちの車でも、工夫と音への情熱次第で(大げさか)スマートに「車でiPod」を楽しむことができます。皆さんも是非チャレンジしてみてください。

○ 特別編 - 娘の軽自動車 <スバルR2>の場合 -

長女が最近車でiPodを聴きたいといろいろ試してみているようなので、思わずよけいなお節介をしてみました(笑)。

最初は4,000円前後のトランスミッター(ロジテック製)でカーステレオに音を飛ばして聴いておりましたので私も視聴してみたところ、音量は小さいはノイズはのるはで、私としては「使い物にならないほど」と言っていいものでしたね。

そこでグッズコーナーにも紹介した「Kensington」のデジタルトランスミッターを娘にプレゼント!

最初は「せっかく自分のを買ったのに!」と言っていたが、セッティングを済ませいざ聴かせてあげると・・・。

この音の差にはさすがに娘も驚いておりましたね。

これが実際に普段使っている状態のトランスミッター。

移動中電波の状況が変わったりするので、3つのボタンに違った周波数をそれぞれプリセットしています。

ほんとに「ノイズ・レス&高出力」、小さいボディに大きなポテンシャルですよね。

やはりせっかくのiPod、ヘッドフォンジャックからではなくドックからサウンドを取り出した方が絶対良いですね。皆さんもトランスミッターなら是非これをお試しください。

エンジンを切りキーを抜けばiPodはポーズ状態になり、その後電源も切れます。まあ電源がオフになるまで車に付けておく人はいないと思いますが・・・。

サンワのホルダーに“iPod Video”をセットした状態。

センターの吹き出し口が形状的にホルダーをセットできなかったので、運転席側のルーパーにセットしました。ケーブルの取り回しに気を遣いましたが、おかげでiPodの操作はこちらの方が楽になりました。

運転の邪魔にもならず、軽快な使用感のようです。

こうしたアイテムのセッティングには車種によってけっこう苦労する場合がありますので、一概にはおすすめできませんが、このホルダーは私の車のと違って、安い割に(980円だった)使えるアイテムではないでしょうか。