Gngoatで相当色々議論されました。グレートノーザン鉄道のカスケード越えの電気機関車は、単機、重連、三重連、四重連等で運転されましたが、Y-1はブスバーで電気的に繋がっていることもあり、どの機関車のどのパンタグラフを上げるかについては、ルールがあったようです。例えば、Y-1三重連の場合は、先頭の機関車の前パンタと最後の機関車の後パンタをあげる(中間の機関車のパンタは上げず、ブスバーで前後の機関車から電力をもらう)というものです。詳細は下記の英文をご参照ください。

ルールの要因は、色々と議論されましたが、①機関車の動き等でパンタが架線から離れることがあるので、なるべく離れたパンタを上げる、②走行中に前のパンタが壊れると後続のパンタも次々壊れることを考慮する、③トンネル内にツララが張ることがあるので、前のパンタをツララ切りに使う等のようです。

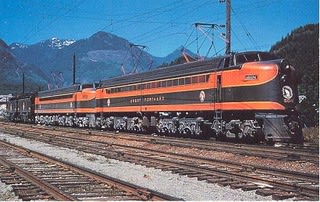

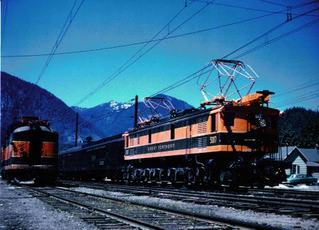

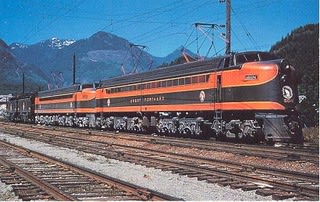

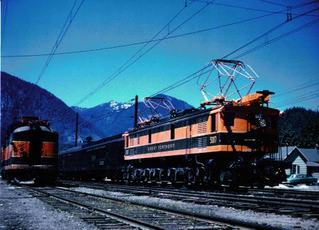

なお、下記の説明中、5018号機と5019号機は W-1、 GEはY-1、 WEはZ-1のことです(W-1とY-1の写真を一番下に添付しました)。 5011号機は Y-1aです(写真上:事故で損傷したため、F系ディーゼルを使って再生させたY-1ですが、前面がF系ディーゼルなので、ブスバーが無いため特例となっているようです)。H.V. Conectorはブスバーのことです。

G R E A T N O R T H E R N R A I L W A Y C O M P A N Y

OFFICE OF DIVISION SUPERINTENDENT

CASCADE DIVISION

RE-ISSUE OF CIRCULARS

JANUARY 1, 1952

I.E. Clary

Superintendent

CIRCULAR NO. 12

Effective at once, the following instructions are to be observed in the handling of Pantagraphs on electric locomotives in operation this Division.

OPERATION

Two Cab

(a) 5011 with any other "GE" cab. - Raise leading Pantagaph only on 5011. Raise both Pantagraphs on other "GE"

Three Cab

(b) 5011 with 2 other "GE" cabs. - Raise lead Pantagraph only 5011, and The Trailing Pantagraph on each of other units.

(c) 5011 with a 2 cab "WE" - Raise lead Pantagraph only 5011, and trailing Pantagaphs on each "WE" unit.

Regular "GEs"

(d) "GE" cab alone. - Use both Pantagraphs.

(e) 2 "GE". - Raise leading Pantagaphs on each unit. H.V. connectors coupled between units.

(f) 3 "GE". - Raise leading Pantagraphs on lead unit and Trailing on 3rd unit. H.V. connectors feed middle unit from both ends.

(g) Single "GE" with 2 "WE" - Raise both "GE" Pantagraphs and Trailing Pantagraph on each "WE" unit.

(h) 5018 or 19 alone. - Use both Pantagraphs.

(i) 5018 ahead of "GE" - Use both Pantagrtaphs 5018, Trail Pantagraph only on "GE". *

(j) 5018 ahead of 2 "WE" - Use both Pantagrahs 5018, Trail Pantagraph only on "WE".

* - If any other cab does "kick out" behind a big engine, no danger of crackup

as big engine will hold until other is restarted.

(k) 2 "WE" cabs. - Use leading Pantagraph on each unit.

(l) 4 "WE" cabs. - Use leading Pantagraph on each unit of first pair and Trailing Pantagraph on each unit of second pair.

(m) Special (psgr.) with - Raise both Pantagraphs on lead engine Heater car 5018 or a and leading Pantagaph of the trail or

"GE" with "WE" Trail. last unit ahead heater car. *

* - Just in case of Pantagraph wreck it won't fall down in passageway between heater car and trail unit.

電気機関車Y-1 5017号機

電気機関車W-1 5018号機と5019号機 (その後ろはZ-1)