昨年の11月中旬に十日町市と長野県北部を巡った。

秋の棚田と紅葉を巡る旅です。

新潟県・十日町市・浦田・中立山です。

棚田の名前は「中立山の棚田」です。

中立山集落は戸数は5戸、人口10人の極小集落です。

うち2戸3人はIターン者です。

その住民が古民家の前に綿々と手作業・無農薬の米作りをしています。

ひっそりとした中立山集落です。

築150年の古民家です。囲炉裏があります。薪を使っています。

棚田とブナ林の美しい景観と自然環境に包まれています。

昨年の11月中旬に十日町市と長野県北部を巡った。

秋の棚田と紅葉を巡る旅です。

新潟県・十日町市・浦田・中立山です。

棚田の名前は「中立山の棚田」です。

中立山集落は戸数は5戸、人口10人の極小集落です。

うち2戸3人はIターン者です。

その住民が古民家の前に綿々と手作業・無農薬の米作りをしています。

ひっそりとした中立山集落です。

築150年の古民家です。囲炉裏があります。薪を使っています。

棚田とブナ林の美しい景観と自然環境に包まれています。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・富岡市・妙義町・諸戸(もろと)です。 「諸戸の棚田」です。

妙義山の岩峰をバックとした棚田です。

群馬県下仁田町、富岡市、安中市の境界に位置する岩峰群が妙義山。

その特異なフォルムから霊山と崇められ、信仰の対象となってきました。

左から金鶏山(標高856m)・金洞山(1,094m)・白雲山(1,104m)です。

妙義山という山はなく、金鶏山・金洞山・白雲山などの岩峰の総称(表妙義ともいわれています)。

脆い岩峰のため、熟達者向け。稜線にたどり着くまでも鎖場の連続です。

今日で群馬県の棚田は終わりです。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・富岡市・妙義町・上高田です。 「妙義山」です。

今回の旅の目的のひとつが妙義山が田んぼに映る山容を撮りたかった為です。でも・・・・

妙義山は群馬を代表する上毛三山の一つに数えられ、大

分県の耶馬渓・香川県の寒霞渓と並び日本三大奇景の一つともされています。

表妙義は左より白雲山、金洞山、金鶏山の三峰からなり、

山容は非常に険しく、少しでも気を抜くと大変危険です。

奥穂高~ジャンダルム~馬の背~西穂高の縦走さえも、

妙義山に比べれば大したことはありません。

信越自動車道の車窓から鋭い峰々の妙義山が見えます。

こちらを「裏妙義山」と呼び、妙義町からみる妙義山を「表妙義山」と云うそうです。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・中之条町・赤岩です。 「赤岩集落」です。

赤岩集落は、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)に指定され、

かつて養蚕を営んだ古い建物が点在する集落です。

火の見櫓もあります。

この集落の特徴は養蚕農家がその原型を保ち多く残っていること、そして付属する土蔵や納屋、

石垣から構成される集落景観、さらに集落の信仰の対象となった神社や祠、

お堂などの配置が江戸当時から大きく変わることなく残っていることです。

この赤岩には、高野長英が脱獄後一時的に身を潜ませていた地としても知られています。

赤岩集落にたどり着いた長英は、医者であった湯本家にかくまわれ、

その湯本家は今でも当時そのままに残っています。

赤岩の階段状に広がる畑で、ソバの花が見頃を迎えている。

古い町並みが残る農山村風景に真っ白な花が添えられ、

この時季ならではの美しい景観をつくり出している。

この地に来たキッカケは棚田カードを見つけたからです。白い花が咲いた蕎麦畑でした。

棚田枚数:13枚(1.8ha)と書かれていた。 秋に来よう!

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・みなかみ町・下津です。 「谷川連峰」です。

谷川岳が田んぼと家並みの向こうに見えたので休憩。

一ノ倉沢、マチガ沢を覗きに行ったが、ロープエー乗り場の先は「熊 出没 注意」で断念。

今日初めて見る谷川岳です。懐かしいです。

谷川岳(標高1,977m)は、日本海と太平洋の分水嶺(ぶんすいれい)に位置し、

天候変化の激しい山として知られています。

かつては岩場の開拓のために多くの登山者が一ノ倉沢などの大岩壁を攀じ登り、

転落などで多くの死者が出ました。

「魔の山」と呼ばれ、世界でもっとも多くの遭難死亡者を出している山として

ギネスにも認定されているのは、そういう時代があったからです。

でも、今日の谷川岳はたおやかな峰です。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・沼田市・下川田町です。 「下川田の棚田」です。

近くに利根川が流れています。河岸段丘の棚田です。

遠くに谷川連峰が見えます。

利根川川の両岸では、棚田のような階段状の地形を見ることができます。

川を底辺としていくつもの段が重なったこのような地形を河岸段丘といいます。

河岸段丘はいわば、何万年、何十万年をかけて自然が作り出した芸術です。

特に利根沼田地域の河岸段丘は雄大で見事な景観であることから、

日本一美しい河岸段丘とも評されています。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県沼田市石墨町です。 「石墨棚田」です。つなぐ棚田遺産のひとつです。

今回の群馬県の棚田は一度もきたことが無かった。

「石墨棚田」がつなぐ棚田遺産に認定されたから来た。見事な棚田であった。

入口の棚田です。

中間部の棚田です。赤城山連峰が見えます。裾野が広いです。

のどかで自然豊かなこの地で「稲姫米」は育てられいます。

昼夜の寒暖差とミネラル豊富な雪解け水から作られたコシヒカリは、

ふっくら艶があり、甘みのあるしっかりした風味のお米です。

一番奥の棚田です。

棚田オーナー制度を活用し、「石墨棚田の再生とホタルの復活」を合言葉に、

棚田の保全を 図り都市住民との交流を進めています。

地元住民の参加者も増え顔見知りとなり、オーナーも リピーターが多く交流が深まっています。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・中山村・高山です。「榛名山(はるなさん)」です。

緩やかな棚田の向こうに「榛名山」が見えたので写真撮影のため停車。

上毛三山(赤城山・榛名山・妙義山の総称の一つであり、標高1,449 m。

群馬県内の赤城山、妙義山とあわせ上毛三山として人々から親しまれています。

いくつかの山の総称ですが、富士山のような「榛名富士」で有名です。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・みなかみ町・湯桧曽(ゆびそ)です。

「土合駅」です。上越線です。

もう50年前に谷川岳の登山で降りた駅である。

懐かしさもあり、車で来た。

早朝に土合駅に到着。若者があふれ活気があつた。

下りホームは地下を通る新清水トンネル内にあり、駅舎まで標高差約70m、

なんと462段もの階段を下るため「日本一のモグラ駅」と呼ばれていた。

約15分かけて登る巨大なトンネル状の地下空間はまるで異世界。

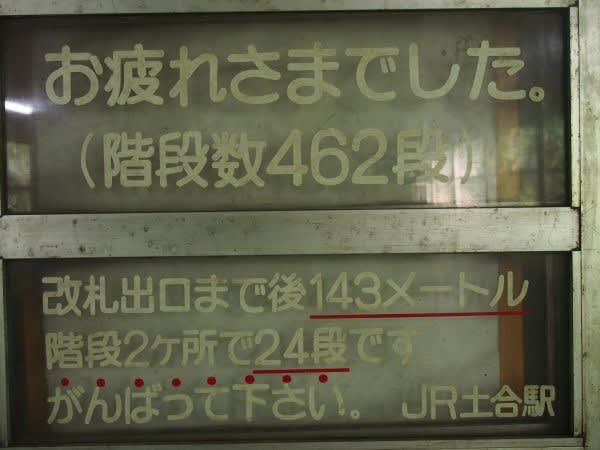

462段上ると「お疲れさまでした。(階段数462段)」と書かれた案内板があった。

「改札出口まで143メートル 階段2カ所で24段

がんばって下さい。JR土合駅」と記載された案内板があった。

最後の階段です。486段です。

谷川岳登山のきつい足慣らしでした。疲れた!

「いよいよ谷川岳です。」注意書きの看板があった。

今はもう登れない。懐かしさだけが湧いてきた。

6月中旬過ぎに長野市で行われた学生時代のマンドリンクラブの同窓会に行った。

その帰りに群馬県の棚田を巡った。群馬県には棚田があるのかな~

ここは群馬県・みなかみ町・藤原です。「明川桜の里」です。群馬県の北部に来ました。

関東でも最も遅く桜が開花する場所の一つ、「明川桜の里」です。

桃源郷を目指し、この地に千本以上の桜の木を植え、自然や人の心を豊かにしようと

2007年から地元の人を中心に取り組みました。

18種類約1,200本の桜が、4月下旬から5月上旬に開花します。

棚田の中の一本道に桜の木が植わっています。今は桜は青葉。

桜の木には寄贈者の名札が掛けられています。

町藤原地区は、関東地方では最も雪が多い地域で、全国的に見ても屈指の豪雪地帯となっています。

積雪2m以上の場合も多く、過去には3m以上の積雪を記録した事もあるほどです。