浜松城天守曲輪のビイスタ工法

◆対談者

長谷川先生の城郭ビイスタ論はおそらく戦前

戦後の城郭研究論中でも傑出した理論です!

丸岡城にも「ビイスタ工法」が潜在してます。

なんと言ってもビイスタ線の中軸線センター

インが天守を突き抜けて計画されている事!

◆長谷川

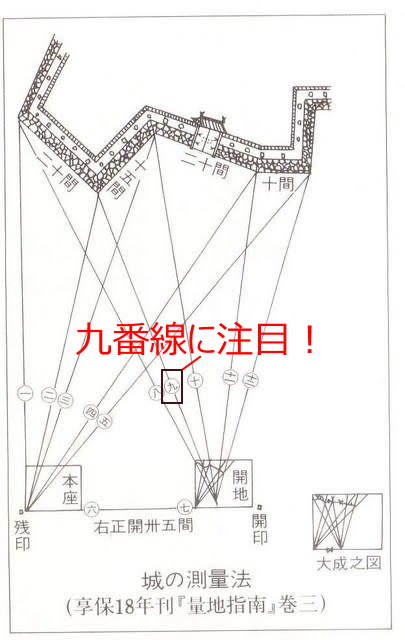

江戸期の享保18年までは放射線城測量方法が

日本国に伝承されていたのですが現代城郭論

としは語られる事がなくなった消滅文化また

は日本の土木建築史に潜む、潜在文化です。

◆長谷川

日本語を深く、あらためて再考致しましょう。

「みため」は見た目=外観を意味する日本語

「かなめ」は集約点=放射線が一点に集まる。

「ながめ」は遠くを長い目で見晴らす事です。

「ななめ」は斜行線の事を言う日本語ですね。

旧来の和語の先祖「ながめ」は本来「長目」

つまり遠い所を目測する見晴を意味する言葉

で「ながめ」を漢字転換する時に眺めの文字

を用いて日本に存在した「見た目」の文化論

を考察する事が大切です。日本の庭園を鑑賞

する場合は「要石」「かなめいし」が大切!

◆長谷川

安土城の石垣墨書に惟住内九

と言う文字が残っていますが

これは放射線測量をした

惟住=丹羽長秀

内 =内衆=内部担当者

九 =九番目の測量線の意味

◆長谷川

なががめが長目か!?江戸の測量方法図では遠距離

の測量視点が必要であり存在したと言う「長目」!

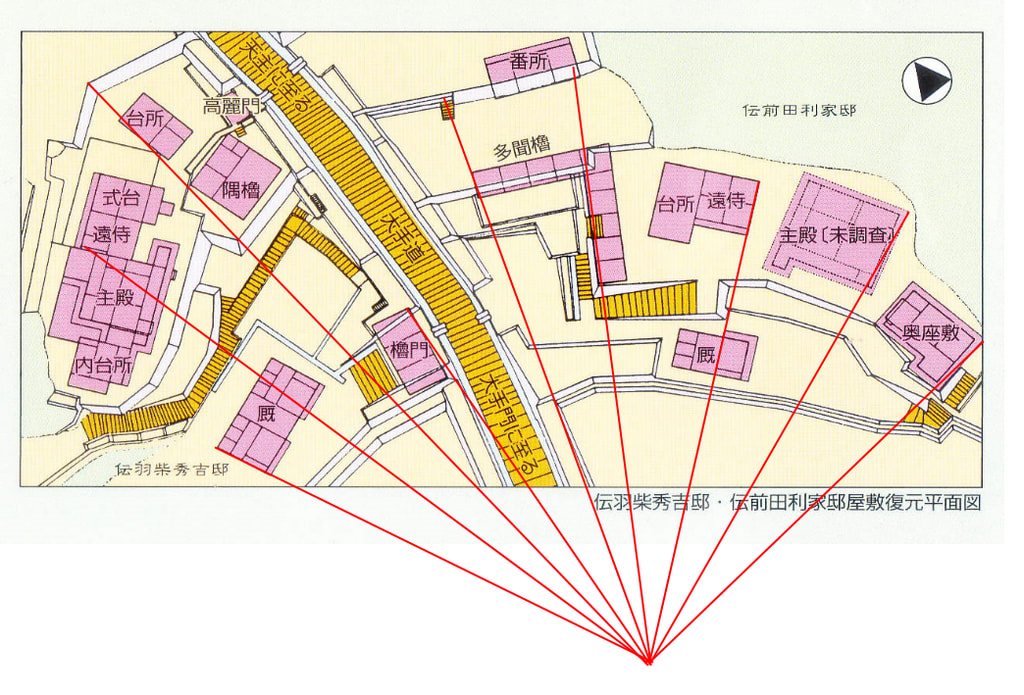

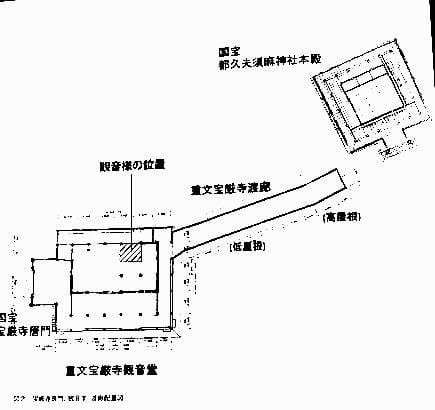

▼竹生島宝厳寺の堂塔伽藍配置

▼竹生島宝厳寺のビイスタ工法「見放ち工法」

◆対談者

いやいや琵琶湖の竹生嶋宝厳寺の極楽橋や堂宇

配置構造にビイスタ工法が駆使されている事を

御教示されて私は衝撃を受けています。私達が

気が付かない視点なんですよ!普段土木建造物

何故?力強い迫力をともなって我々城址を見学

する者を圧倒するのか?戦国時代の変わり兜も

異形を放ち変形した異形の形状は何故均整の取

れた形状とは異なる異常な迫力を放つのかと!?

あの織田信長の安土城天守の異形の天主台石垣

の異様な形状はただ単に自然地形に石垣補強を

しただけの未発達な縄張りと戦前戦後解釈され

て来た訳ですが、長谷川先生の安土城ビイスタ

論の動画を何度、見て衝撃を禁じ得ないのです。

これってスゴイ!日本史の新規観察点の大発見!

と言うか?日本の歴史学者が見落としていた事!

これを発見再考するのは民主主義の善なる民衆!

▼米原学びステーションでの安土城ビイスタ工法

◆みんな

これはスゴイ!まさに青天のへきれき衝撃!

▼安土城 天主台のビイスタ工法

たしかに元の地形は自然なのですが当時の権力

者や土木建築者は自然地形を如何に見栄え良く

強烈な異形の形や光背効果を含めて家臣領民

そして隣国大名間に己の拠点城郭を城示すか?

力強く物々しい迫力こそ戦国城郭の見せ方!

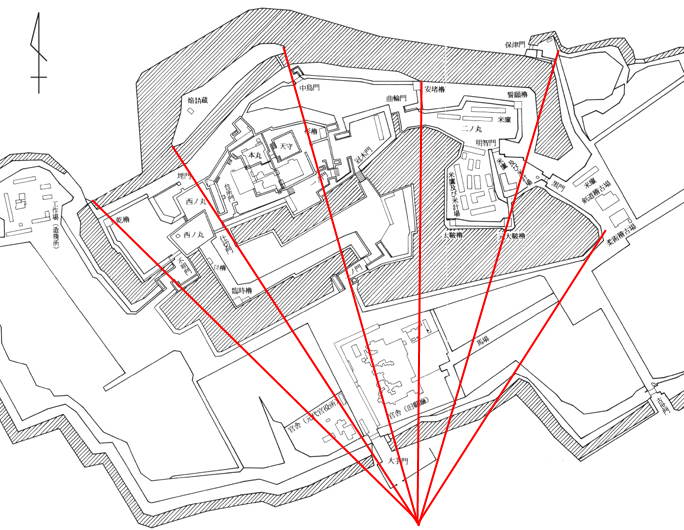

▼丹波 亀岡城のビイスタ工法

◆対談者

長谷川先生と浜松城を見学した際にも浜松城

の天守曲輪の石垣の歪「いびつ」異常な迫力

を感じました。まさか?浜松城天守曲輪にも

ビイスタ工法を密かに採用して築城されてる

可能性はないのでしょうか?私達、日本人の

思考方法は前例の踏襲に固執する模倣型思考

戦前戦後の城郭研究ではビイスタ工法の存在

を顧みない!否定の学問!否定する事により

学問の保守が図られ出版物が販売されて来た

と最近感じます。さあ!あの歪「いびつ」な

浜松城天守曲輪にビイスタ工法があるのか?

◆長谷川

困りましたね。浜松城天守曲輪にはビイスタ

構造が絶対ないと否定論を述べる事は子供で

も「イヤ」と簡単に否定論を口先で否定可能

しかしビイスタ工法の存在を発見検証する事

の方が何百倍も難しいと私は考えています。

しかし貴方は浜松城天守曲輪のビイスタ工法

はどうなんだと質問をされたら私は積極的に

検討を試みる事に致します。検討しましょう。

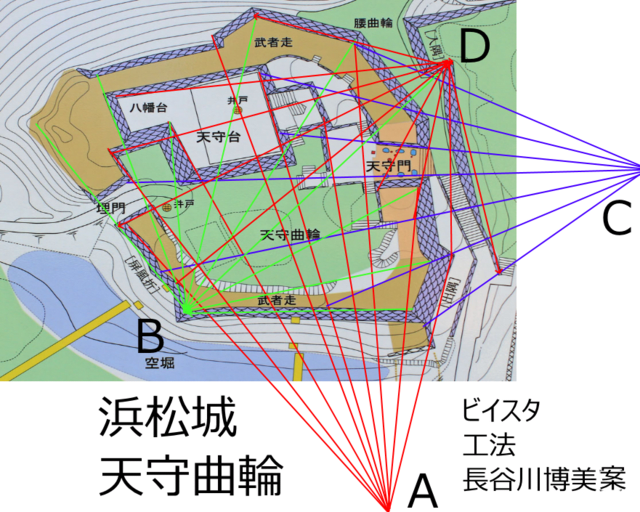

先ず

A赤線の起点から放射状に縄張

B薄緑色起点から放射状に縄張

C青色の起点から放射状に縄張

D赤線の起点から放射状に縄張

以上浜松城天守曲輪はビイスタ工法で縄張された

可能性と天守台が何故?直角を用いた正方形でな

く歪いびつな天守台なのかを検討いたしましょう。

◆一般者

すごいですね!?何故?浜松城の天守台が正方形

でないのか?即刻素人でも解りました納得です!

◆城郭研究者

そんなの絶対認めんよ!ふんそんな空論などを?

◆一般者

何処かの国の独裁者じやなくて素晴らしい事には

民衆とは率直に純粋に耳傾けるものよ!研究とは

権力や独裁や高慢な精神を行使しようとする人達

の特許や独占じやない訳でしょう?みんなの学問!

▼武田徳川の諏訪原城のビイスタ工法

岡崎城にはビイスタ工法があるのか?

◆質問者

岡崎城にもビイスタ工法が存在しますか検討を!

◆長谷川

いやはや更に難題の質問をされると私は困る!

◆質問者

保守的で消極的な事で日本国の城郭ビイスタ

論は発展進捗しませんでした。長谷川先生の

ような彗星の如く登場した謎の城郭研究家が

是を鮮やかに解明する事を否定されたら学問

本当の進歩はないのですよ!城郭の深淵さえ

解らなくなってしまう!幕末の吉田松陰さえ

日本の城郭には規矩そなわりと城郭幾何学を

佐久間象山のへの書簡で述べてます。規矩は

現代日本語に直すと「幾何学」の事です!

日本男児が日本の城郭の幾何学を解明出来て

いない事自体が日本国の保守性や閉鎖性を

また日本国民の頭脳の硬化を感じさせます。

長谷川先生ならば岡崎城の城郭ビイスタを

解明できるだけの研究家として資質がある!

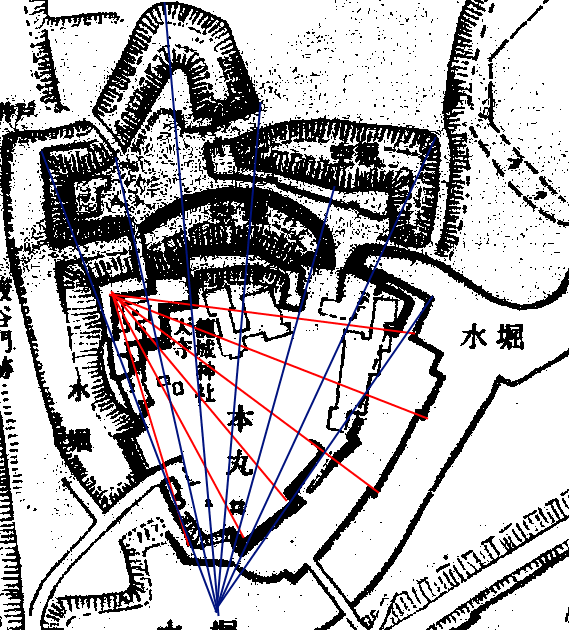

◆長谷川

そんなもの絶対ないと考えてしまうと人類

とは脳内に強烈な否定の論理や概念が固定

されてしまいます。岡崎城にも三角デルタ

の理想的根本形状を形成する「赤線」また

「青線」の縄張設計基盤を読み取る事可能!

◆みんな

すげえ!やはり長谷川先生はだれも気付か

ない特殊な能力を持っておられる事に驚く!

ウイッキペデイアより引用

概要[編集]

浜松城の前身は15世紀頃に築城された曳馬城であり、

築城時の城主は不明である。16世紀前半には今川氏

支配下の飯尾氏が城主を務めていた。この頃の曳馬

城は、江戸時代の絵図にみられる「古城」と表記さ

れた部分であり、現在の元城町東照宮付近にあたる。

浜松城へと改称。城域の拡張や改修を行い、城下町

の形成を進めた。徳川家康在城時における浜松城の

具体像は不明確であるが、古文書や出土遺物から現在

の本丸に向けて城域が拡張されたことが窺える

。また、徳川家康が築造した浜松城は、土造りの城

であり、石垣や瓦葺建物を備えていなかったとされる。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦い以後、江戸時代を

通じて徳川家譜代大名の居城となり、浜松城から

豊臣色は失われる。江戸時代の浜松城主は九家二十二代

に引き継がれていき、歴代の城主によって城域の改変

・改修が進められた。堀尾氏在城期に創建された天守

は、17世紀のうちに姿を消し、天守台のみが現在に伝わ

る。以降、天守門が浜松城の最高所に位置する建造物と

いえ、江戸時代を通して浜松城を代表する建物であった

ことが窺える[2]