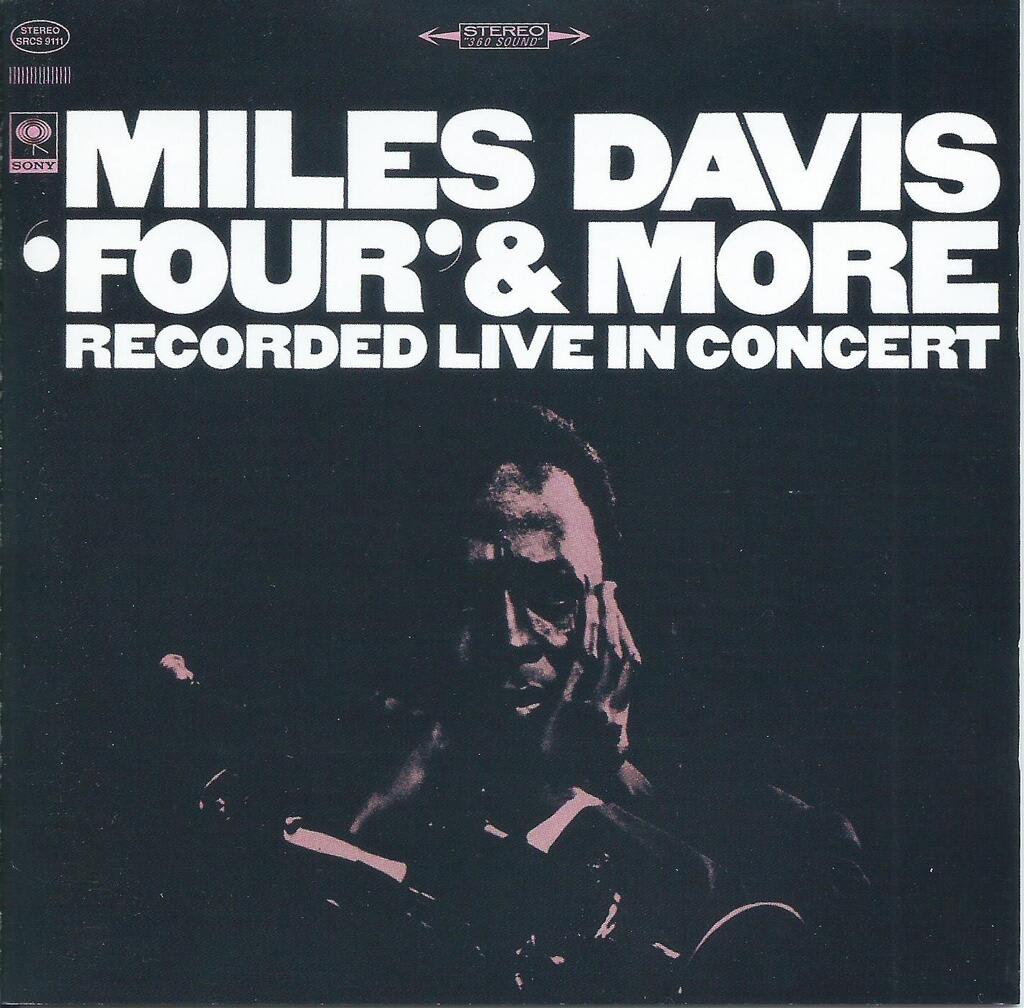

◎今日の一枚 497◎

Malta

Sparkling

みちのく潮風トレイルは、青森・岩手・宮城・福島の4県太平洋沿岸を歩く全長700kmに及ぶトレイルコースである。トレイルとは、歩くための道のことであり、リアス式海岸を歩く、このコースから見る海の風景は本当に美しい。海風を感じながらゆっくり歩き、波の音を聴き、自然景観や歴史文化に関する説明板を読み、カモメやウミネコの声を聴くのだ。本当に気持ちがいい。コロナ禍であるが、ちょっとしたことに気を付ければ、感染の心配もほとんどない。

これまでは、主に私の住む街を通るトレイルコースを歩いていたが、近隣のコースや、遠くのコースにも手を広げたいと思っている。先週の日曜日は、碁石海岸を中心とする岩手県の末崎半島のトレイルコースの下見に行ってきた。下見といっても、すでに6km程歩いてしまったが。三陸道が全線開通して、本当に岩手県に行きやすくなった。天気が良ければ、GWには、どこかのコースを歩きたい。

今日の一枚は、日本のサックス奏者MALTAの1986年作品『スパークリング』である。学生時代、同時代に聴いていた。数枚聴いたかと思う。MALTAは、東京芸術大学、バークリー音楽大学を卒業。バークリーでは講師も務め、チャールズ・ミンガスやライオネル・ハンプトンらと共演した経歴をもつ。すごい経歴ではないか。残念ながら、その後のMALTAについてはフォローしておらず、現在の動向については知らない。しばらくぶりにこのアルバムに耳を傾けた。燃え上がる、直球勝負のストレートなフュージョン・サウンドである。と思っていたら、最後の2曲、"Over The Rainbow"と"All Of Me"に打ちのめされた。何と繊細で、情感溢れる演奏なのだろう。