●今日の一枚 198●

Art Pepper

Surf Ride

ずっと若い頃、サーフィンのまねごとをやっていたことがあった。それほどうまいわけではなかったが、当時流行しつつあったボディ・ボード(当時はまだブギ・ボードといっていたが……)も覚え、週末にはよく海に出かけたものだ。心の中のBGMは、もちろんビーチ・ボーイズだ。波乗りの面白いところは、とにかく気分がいいというところだ。波に乗る(というより波を滑る)快感もさることながら、太陽の下で波を待ちながら海を眺めるのもなかなかにたのしい時間だった。ボディ・ボードでテイク・オフして波を滑り降りるその瞬間、波の腹はほんの一瞬、鏡のようになめらかになり透きとおる。その一瞬を見るのがたまらなく好きだった。そして、波が崩れ、海に飲み込まれる時、髪の毛の一本一本の間を海水が通りすぎていく快感……。そのうち仕事で時間が取れなくなり、またポッコリとおなかが突き出たウェットスーツの自分のシルエットが苦痛で、波乗りに行くことも少なくなってしまったが、私にとってはかけがいのない日々だった。

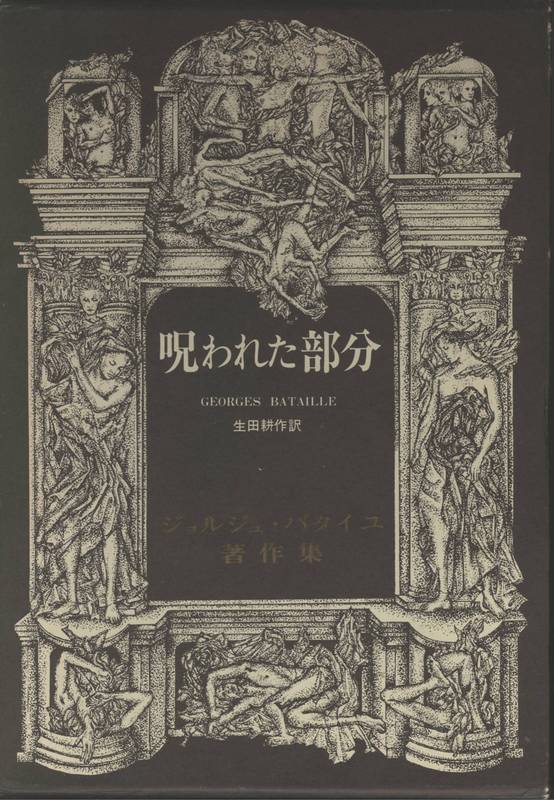

サーフィンということで、今日の一枚はアート・ペッハーの1952,54の録音作『サーフ・ライド』である。ジャズ的ではないとジャズファンからは不評なジャケットであるが、私は好きである。1950年代のポップなアメリカの風俗・文化がよく反映されていると思う。内容も、いつも哀愁で勝負するペッパーにしては、とても明るくポップな雰囲気が漂っている。まあ、こういうペッパーがあってもいいんじゃないだろうか。全編が《 波に乗る 》ということで満たされている。つまりノリのよさで勝負というところだ。「いーぐる」のマスター後藤雅洋氏も「ペッパーの入門編としては、正統的なこのアルバムから入ってほしい」として推薦している。ただ、私はジャズとして正統的ではあっても、ペッパーの作品として正統的だとは思わない。ペッパーはやはり、流れるようなアドリブに加え、どこか愁いのある哀愁の旋律こそが魅力だと思うのだ。けれど、気持ちがいいという一点において、この作品を推薦することに異論を挟むものではない。その意味で、この作品のジャケットは、誤りではない。