玄賓(げんぴん)僧都について、改めて拙生の現在進行形の研究との関連で資料をまとめる機会がありました。有り難いご仏縁でした。

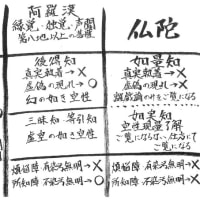

弓削玄賓と弓削道鏡は、互いに対照的に捉えられる面がありますが、両者共に天皇の護持僧として活躍した優秀な僧侶であったのは間違いありません。

いまだに弓削道鏡の後代における悪い評価に引っ張られることが多々ありますが、史実的には全く違っており、藤原氏によって相当に歪められた歴史であると考えられます。

蘇我王朝による天皇中心の政治から藤原氏による摂関政治へ・・

とにかく、藤原氏(不比等)により、記紀で抹殺された歴史をしっかり見直していく必要性があります。

・・

資料メモ 「玄賓僧都に関わることについて」

五十猛(海部家)

| ━ 海村雲(初代天皇・神武天皇のモデル・海部王朝)

穂屋姫 | ━ 沼川耳 (二代目・綏靖天皇)

蹈鞴五十鈴姫 | ━ 玉手看(三代目・安寧天皇・磯城王朝)

五十鈴依姫

初代大和王朝は、古代出雲王国の流れも受ける

八重波津身(出雲王国・事代主・富家)

蹈鞴五十鈴姫

| ━ 五十鈴依姫

天日方奇日方

玉櫛姫(三島家)

天日方奇日方 ━ 建飯勝 ━ 武甕槌 ━ 豊御食主 ━ 大御食主・・・・ 建津乃身 (賀茂家)

太田田根子 (大直禰子・三輪大王・桜井茶臼山古墳)

太田田根子・・大神神社 創始 → 三輪家・大三輪家・大神家・賀茂家

太田田根子・子 大御食持・神部大王

賀茂家・・役行者→ 修験道の開祖

大神神社・神宮寺 大御輪寺 仏教伝来後すぐ飛鳥・奈良時代に成立か

→ 役行者・修験道の寺院としての創建の可能性が高い

太田田根子の出生地・・古事記によると若江郡美努郷・式内社の賀茂神社跡 (賀茂家発祥地・大阪府八尾市西高安町)

若江郡美努郷 (三野郷・御野郷)・玉櫛荘は、弓削氏の発祥地でもある (用明天皇後裔・弓削王の子孫か?)

弓削道鏡・弓削玄賓 弓削に「小字・玄賓屋敷」・・玄賓出生地

若江郡美努郷・・美努王の支配地に由来・・美努王・敏達天皇の後裔

美努王の子・葛城王が、橘諸兄 (母・橘三千代)

継体天皇・・・欽明天皇→敏達天皇→用明天皇

・・・ 出雲王国の流れの蘇我氏との繋がりが強い・蘇我王朝

→ 弓削氏も橘氏も皇族親類関係であった可能性が高い

橘諸兄 (684-757)

(阿都)玄昉(680?-746・八尾市跡部出身・弓削氏と近い関係)

行基(668-749)(百済王・子孫)

弓削道鏡 (700?- 772)

弓削玄賓 (734-818)

735年・天平の疫病・天然痘大流行 → 祟り → 鎮める(祟りの原因は「西ノ山」古墳の被葬者・三種の神器ダイヤモンド結界と供養)

西ノ山古墳 (八尾市楽音寺)・・前方後円墳・当初全長400メートル超の巨大古墳か?・後代に改変・改葬の可能性

被葬者不明・・出雲王国の流れの大王クラスか?

結界と供養・・

・橘諸兄 (施主・資金援助)

・弓削道鏡 (神仏習合・密教による天才的な結界と供養を主宰・実力が認められ天皇の絶大な信任を得る)

・行基 (補佐・特に民衆を救うための事業)

745年・六萬寺創建(行基開基)

三種の神器ダイヤモンド結界と供養のための一寺として創建された

・・

弓削玄賓・・ 興福寺にて仏教を学ぶ

弓削道鏡と同様に密教にも精通

賀茂家神道・賀茂家修験道の神仏習合にも精通

→ 桓武天皇・平城上皇・嵯峨天皇の護持僧となる

三輪山・先祖との縁が深い 三輪山・大神神社

神宮寺(大御輪寺)の住職、隠棲(玄賓庵)

弓削玄賓と弓削道鏡は、互いに対照的に捉えられる面がありますが、両者共に天皇の護持僧として活躍した優秀な僧侶であったのは間違いありません。

いまだに弓削道鏡の後代における悪い評価に引っ張られることが多々ありますが、史実的には全く違っており、藤原氏によって相当に歪められた歴史であると考えられます。

蘇我王朝による天皇中心の政治から藤原氏による摂関政治へ・・

とにかく、藤原氏(不比等)により、記紀で抹殺された歴史をしっかり見直していく必要性があります。

・・

資料メモ 「玄賓僧都に関わることについて」

五十猛(海部家)

| ━ 海村雲(初代天皇・神武天皇のモデル・海部王朝)

穂屋姫 | ━ 沼川耳 (二代目・綏靖天皇)

蹈鞴五十鈴姫 | ━ 玉手看(三代目・安寧天皇・磯城王朝)

五十鈴依姫

初代大和王朝は、古代出雲王国の流れも受ける

八重波津身(出雲王国・事代主・富家)

蹈鞴五十鈴姫

| ━ 五十鈴依姫

天日方奇日方

玉櫛姫(三島家)

天日方奇日方 ━ 建飯勝 ━ 武甕槌 ━ 豊御食主 ━ 大御食主・・・・ 建津乃身 (賀茂家)

太田田根子 (大直禰子・三輪大王・桜井茶臼山古墳)

太田田根子・・大神神社 創始 → 三輪家・大三輪家・大神家・賀茂家

太田田根子・子 大御食持・神部大王

賀茂家・・役行者→ 修験道の開祖

大神神社・神宮寺 大御輪寺 仏教伝来後すぐ飛鳥・奈良時代に成立か

→ 役行者・修験道の寺院としての創建の可能性が高い

太田田根子の出生地・・古事記によると若江郡美努郷・式内社の賀茂神社跡 (賀茂家発祥地・大阪府八尾市西高安町)

若江郡美努郷 (三野郷・御野郷)・玉櫛荘は、弓削氏の発祥地でもある (用明天皇後裔・弓削王の子孫か?)

弓削道鏡・弓削玄賓 弓削に「小字・玄賓屋敷」・・玄賓出生地

若江郡美努郷・・美努王の支配地に由来・・美努王・敏達天皇の後裔

美努王の子・葛城王が、橘諸兄 (母・橘三千代)

継体天皇・・・欽明天皇→敏達天皇→用明天皇

・・・ 出雲王国の流れの蘇我氏との繋がりが強い・蘇我王朝

→ 弓削氏も橘氏も皇族親類関係であった可能性が高い

橘諸兄 (684-757)

(阿都)玄昉(680?-746・八尾市跡部出身・弓削氏と近い関係)

行基(668-749)(百済王・子孫)

弓削道鏡 (700?- 772)

弓削玄賓 (734-818)

735年・天平の疫病・天然痘大流行 → 祟り → 鎮める(祟りの原因は「西ノ山」古墳の被葬者・三種の神器ダイヤモンド結界と供養)

西ノ山古墳 (八尾市楽音寺)・・前方後円墳・当初全長400メートル超の巨大古墳か?・後代に改変・改葬の可能性

被葬者不明・・出雲王国の流れの大王クラスか?

結界と供養・・

・橘諸兄 (施主・資金援助)

・弓削道鏡 (神仏習合・密教による天才的な結界と供養を主宰・実力が認められ天皇の絶大な信任を得る)

・行基 (補佐・特に民衆を救うための事業)

745年・六萬寺創建(行基開基)

三種の神器ダイヤモンド結界と供養のための一寺として創建された

・・

弓削玄賓・・ 興福寺にて仏教を学ぶ

弓削道鏡と同様に密教にも精通

賀茂家神道・賀茂家修験道の神仏習合にも精通

→ 桓武天皇・平城上皇・嵯峨天皇の護持僧となる

三輪山・先祖との縁が深い 三輪山・大神神社

神宮寺(大御輪寺)の住職、隠棲(玄賓庵)