菅谷不動尊は、新発田市役所の北東約8kmのところ

国道7号線が加治川を渡ったところを東へ国道290号線を進みます

坂井川右岸を道なりに進むと菅谷集落です

集落の中のみちを進むと菅谷不動尊の前にでます

集落の中の道を進んで 駐車場に入ります

駐車場に入ります

菅谷不動尊駐車場入口です

北越之霊場 菅谷不動尊です

境内案内板です

参道を進みましょう

手水舎です

向かい側には赤松の大木です

菅谷寺縁起の石碑です

菅谷寺縁起

菅谷寺は、今を距てること800年前,鎌倉時代、源頼朝の叔父君護念上人の

創建されたものであります。

本尊不動明王は約3000年前、印度のビシュカツマの御作で、栴檀の香木に

真心こめて刻まれ祀られること1460余年、その後印度から支那を経て更に、

傳教大師によって、我国に請来された所謂三國傳来の尊い御像であります。

以来比叡山無動寺に安置されること350年、當時比叡山に在って専心佛道修

業中の護念上人が故あって、日頃最も深く尊信帰依し奉ったこの御尊像の御頭だ

けを笈に納めて廻國修業の後當菅谷の里に至った際、たまたま不思議な霊感によ

って、ここを結縁の地と感じ、一字を建て、御本尊を安置し奉ったのに始まりま

す。

其の後、雷火の為、伽藍が悉く焼け失せた際にも、この御本尊のみは、梂傷だ

も負わせられず、𠑊然としてみたらしの中に在しましたと言傳えられ、日本三不

動の一つとして、所願成就、特に眼病平癒に最も霊験あらたかなりと称されて居

ります。

酉年御開帳記念 昭和56年4月建立

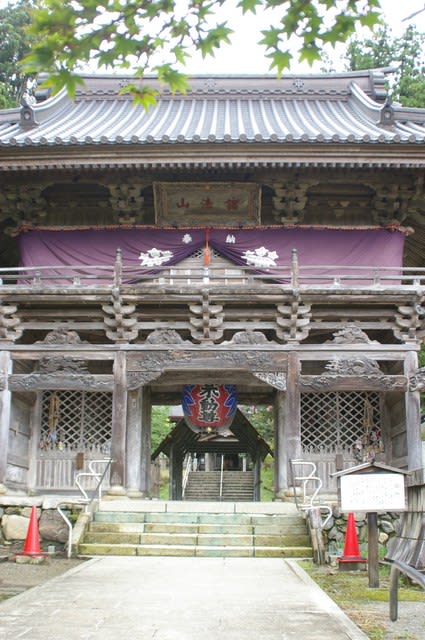

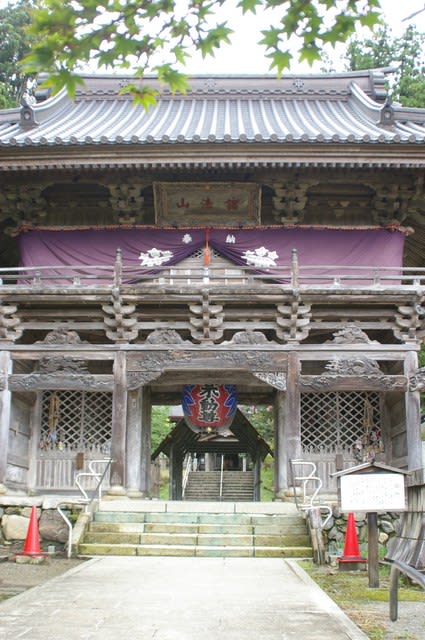

山門です

山門の説明版です

山門

現在の山門は、慶応2年(1866))村上の宮大工板垣伊兵衛の指揮のもと、

大工・木挽きなど延べ総数五千有余人、実に8年の歳月をかけて建立した欅造りの

楼門である。楼門の四囲の桁間には、美しい十二支の彫刻が施されている。

又、両袖に立つ阿吽の仁王様には、かんだ「紙つぶて」を身体の悪い箇所に吹き

つけ、病気の平癒を祈った信仰があり、今にその跡がうかがわれる。

本堂前の石段です

本堂です

本堂の説明版です

本堂

鎌倉時代、源頼朝卿の叔父護念上人に依って、比叡山より勧進された三国伝来の

本尊不動明王が祀られている。

現在の堂宇は、明和7年(1770)に再建されたもので、入母屋造りのお堂で

ある。

昭和38年草葺き屋根から銅板屋根に葺き替えられた。

内部は、本尊保安殿(昭和56年完成)内陣外陣に分けられ、本尊宝前において

護摩を修する真言密教の根本道場である。

鐘楼です

参道西側には杉の大木が並びます

開基護念上人の石碑です

水盤の後ろには、枯れてしまった御神木の幹が残っています

参道西側の建物は籠り堂です

籠り堂の説明版です

籠り堂

昔より主に重い眼病、当病の人々が平癒・成就のため、このお堂にお籠りしひた

すら精進祈願した行堂で、その名がある。

戦前までは、門前の旅籠やで数ヶ月から一年も泊まって、一日6回、このお堂で

専心念仏を唱え、その声と鐘の音が山内に鳴り渡った。

この鐘(現在本堂にあり)には、天明4年(1784)の銘があり往時を偲ばせ

てくれる。

参道東側に大スギです

本堂前から見上げました

不動明王像があります

南側から

東側の地蔵堂です

地蔵堂の説明です

地蔵堂

元文5庚申年(1740)享和4甲子年(1804)の刻銘がある古い地蔵尊で、

延命地蔵・子育地蔵として童子老若男女を問わず信仰をあつめ、山内で最も参詣者の

心中身辺に親しまれている仏様である。

南東側から、大スギの前にはケヤキの大木です

南側の建物は天満宮です

弁天堂です

弁天堂の説明版です

弁天堂

祀られている弁財天は、俗に七福神の一つ弁天様と言い、財福・音楽の女神である

と同時に、知恵の神様ともいわれ、いつの頃からか、女の人が心願成就のため、大事

な頭髪や髪飾りを奉納するようになった。

元来弁財天は、インドの聖河の化身と云われ、当初、この弁天池にあったものを、

明治年間、みたらせの滝脇に移建し、平成元年旧に復し堂宇を建立遷座したものであ

る。

本堂西側には薬師堂です

薬師堂の説明版です

薬師堂

祀られている薬師如来は、寛永3年丙寅(1626)中興の祖、観山によって米山

薬師から勧進されたと伝えられ、はじめ鳥屋ノ峰に、次いで、西方薬師山に堂宇が建

立されてあった。平成元年に当堂に安置した。

御前立尊像は、左手に薬壺を持ち、衆生の病難を救って下さる医薬の仏様である。

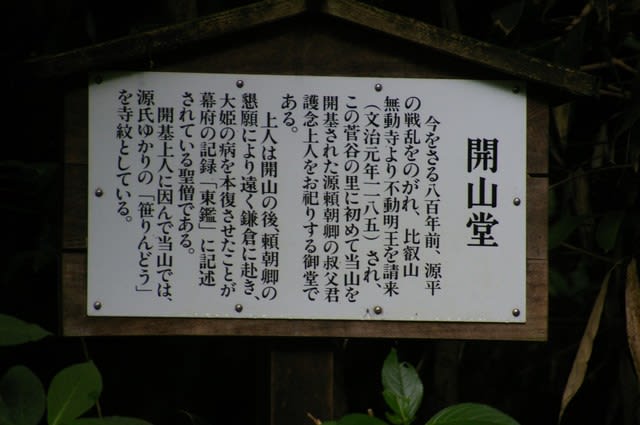

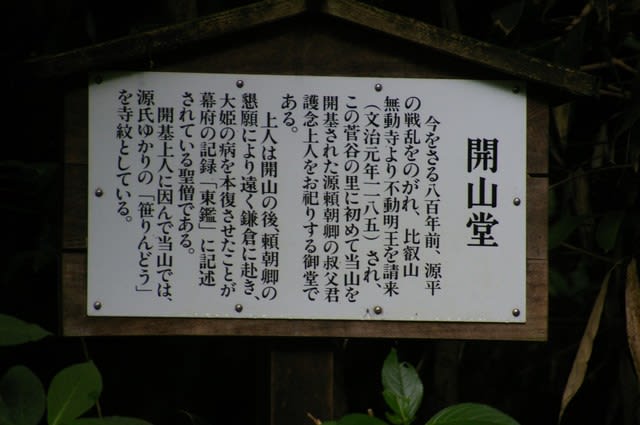

開山堂です

開山堂の説明版です

開山堂

今をさる800年前、源平の戦乱をのがれ、比叡山無動寺より不動明王を請来(文

治元年1185)され、この菅谷の里に初めて当山を開基された源頼朝卿の叔父君護

念上人をお祀りする御堂である。

上人は開山の後、頼朝卿の懇願により遠く鎌倉に赴き、大姫の病を本復させたこと

が幕府の記録「東鑑」に記述されている聖僧である。

開基上人に因んで当山では、源氏ゆかりの「笹りんどう」を寺紋としている。

みたらせの滝の説明版です

みたらせの滝

正元4年(1210)に源頼朝卿の寄進により建立された七堂伽藍は、建長5年(

1253)の春、雷火のため悉く焼失したが、その時ご本尊のみは「みたらせの滝の

中に数多くのたにしに守られ、尊像は毫も損じ給わず」とご縁起にあり、誠に不思議

な霊験と今に伝えられている。

以来、滝つぼに「たにし」を奉納し、滝不動に水をかけ多くの人々に親しまれてる

又、この水は、古くから眼病に霊験ありとしても知られている。

ここにも不動明王像がありました

では、次へ行きましょう

国道7号線が加治川を渡ったところを東へ国道290号線を進みます

坂井川右岸を道なりに進むと菅谷集落です

集落の中のみちを進むと菅谷不動尊の前にでます

集落の中の道を進んで

駐車場に入ります

駐車場に入ります

菅谷不動尊駐車場入口です

北越之霊場 菅谷不動尊です

境内案内板です

参道を進みましょう

手水舎です

向かい側には赤松の大木です

菅谷寺縁起の石碑です

菅谷寺縁起

菅谷寺は、今を距てること800年前,鎌倉時代、源頼朝の叔父君護念上人の

創建されたものであります。

本尊不動明王は約3000年前、印度のビシュカツマの御作で、栴檀の香木に

真心こめて刻まれ祀られること1460余年、その後印度から支那を経て更に、

傳教大師によって、我国に請来された所謂三國傳来の尊い御像であります。

以来比叡山無動寺に安置されること350年、當時比叡山に在って専心佛道修

業中の護念上人が故あって、日頃最も深く尊信帰依し奉ったこの御尊像の御頭だ

けを笈に納めて廻國修業の後當菅谷の里に至った際、たまたま不思議な霊感によ

って、ここを結縁の地と感じ、一字を建て、御本尊を安置し奉ったのに始まりま

す。

其の後、雷火の為、伽藍が悉く焼け失せた際にも、この御本尊のみは、梂傷だ

も負わせられず、𠑊然としてみたらしの中に在しましたと言傳えられ、日本三不

動の一つとして、所願成就、特に眼病平癒に最も霊験あらたかなりと称されて居

ります。

酉年御開帳記念 昭和56年4月建立

山門です

山門の説明版です

山門

現在の山門は、慶応2年(1866))村上の宮大工板垣伊兵衛の指揮のもと、

大工・木挽きなど延べ総数五千有余人、実に8年の歳月をかけて建立した欅造りの

楼門である。楼門の四囲の桁間には、美しい十二支の彫刻が施されている。

又、両袖に立つ阿吽の仁王様には、かんだ「紙つぶて」を身体の悪い箇所に吹き

つけ、病気の平癒を祈った信仰があり、今にその跡がうかがわれる。

本堂前の石段です

本堂です

本堂の説明版です

本堂

鎌倉時代、源頼朝卿の叔父護念上人に依って、比叡山より勧進された三国伝来の

本尊不動明王が祀られている。

現在の堂宇は、明和7年(1770)に再建されたもので、入母屋造りのお堂で

ある。

昭和38年草葺き屋根から銅板屋根に葺き替えられた。

内部は、本尊保安殿(昭和56年完成)内陣外陣に分けられ、本尊宝前において

護摩を修する真言密教の根本道場である。

鐘楼です

参道西側には杉の大木が並びます

開基護念上人の石碑です

水盤の後ろには、枯れてしまった御神木の幹が残っています

参道西側の建物は籠り堂です

籠り堂の説明版です

籠り堂

昔より主に重い眼病、当病の人々が平癒・成就のため、このお堂にお籠りしひた

すら精進祈願した行堂で、その名がある。

戦前までは、門前の旅籠やで数ヶ月から一年も泊まって、一日6回、このお堂で

専心念仏を唱え、その声と鐘の音が山内に鳴り渡った。

この鐘(現在本堂にあり)には、天明4年(1784)の銘があり往時を偲ばせ

てくれる。

参道東側に大スギです

本堂前から見上げました

不動明王像があります

南側から

東側の地蔵堂です

地蔵堂の説明です

地蔵堂

元文5庚申年(1740)享和4甲子年(1804)の刻銘がある古い地蔵尊で、

延命地蔵・子育地蔵として童子老若男女を問わず信仰をあつめ、山内で最も参詣者の

心中身辺に親しまれている仏様である。

南東側から、大スギの前にはケヤキの大木です

南側の建物は天満宮です

弁天堂です

弁天堂の説明版です

弁天堂

祀られている弁財天は、俗に七福神の一つ弁天様と言い、財福・音楽の女神である

と同時に、知恵の神様ともいわれ、いつの頃からか、女の人が心願成就のため、大事

な頭髪や髪飾りを奉納するようになった。

元来弁財天は、インドの聖河の化身と云われ、当初、この弁天池にあったものを、

明治年間、みたらせの滝脇に移建し、平成元年旧に復し堂宇を建立遷座したものであ

る。

本堂西側には薬師堂です

薬師堂の説明版です

薬師堂

祀られている薬師如来は、寛永3年丙寅(1626)中興の祖、観山によって米山

薬師から勧進されたと伝えられ、はじめ鳥屋ノ峰に、次いで、西方薬師山に堂宇が建

立されてあった。平成元年に当堂に安置した。

御前立尊像は、左手に薬壺を持ち、衆生の病難を救って下さる医薬の仏様である。

開山堂です

開山堂の説明版です

開山堂

今をさる800年前、源平の戦乱をのがれ、比叡山無動寺より不動明王を請来(文

治元年1185)され、この菅谷の里に初めて当山を開基された源頼朝卿の叔父君護

念上人をお祀りする御堂である。

上人は開山の後、頼朝卿の懇願により遠く鎌倉に赴き、大姫の病を本復させたこと

が幕府の記録「東鑑」に記述されている聖僧である。

開基上人に因んで当山では、源氏ゆかりの「笹りんどう」を寺紋としている。

みたらせの滝の説明版です

みたらせの滝

正元4年(1210)に源頼朝卿の寄進により建立された七堂伽藍は、建長5年(

1253)の春、雷火のため悉く焼失したが、その時ご本尊のみは「みたらせの滝の

中に数多くのたにしに守られ、尊像は毫も損じ給わず」とご縁起にあり、誠に不思議

な霊験と今に伝えられている。

以来、滝つぼに「たにし」を奉納し、滝不動に水をかけ多くの人々に親しまれてる

又、この水は、古くから眼病に霊験ありとしても知られている。

ここにも不動明王像がありました

では、次へ行きましょう

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます