そんなわけで、不要となったPCMを修理開始。

「なぜいままでなぜ修理をしなかったの?」と疑問を持つ方も多いかと思いますが、PCM(ECU)は基本的にコンピュータ。

もし故障修理をして駄目だった場合、道路上でエンコし大迷惑。

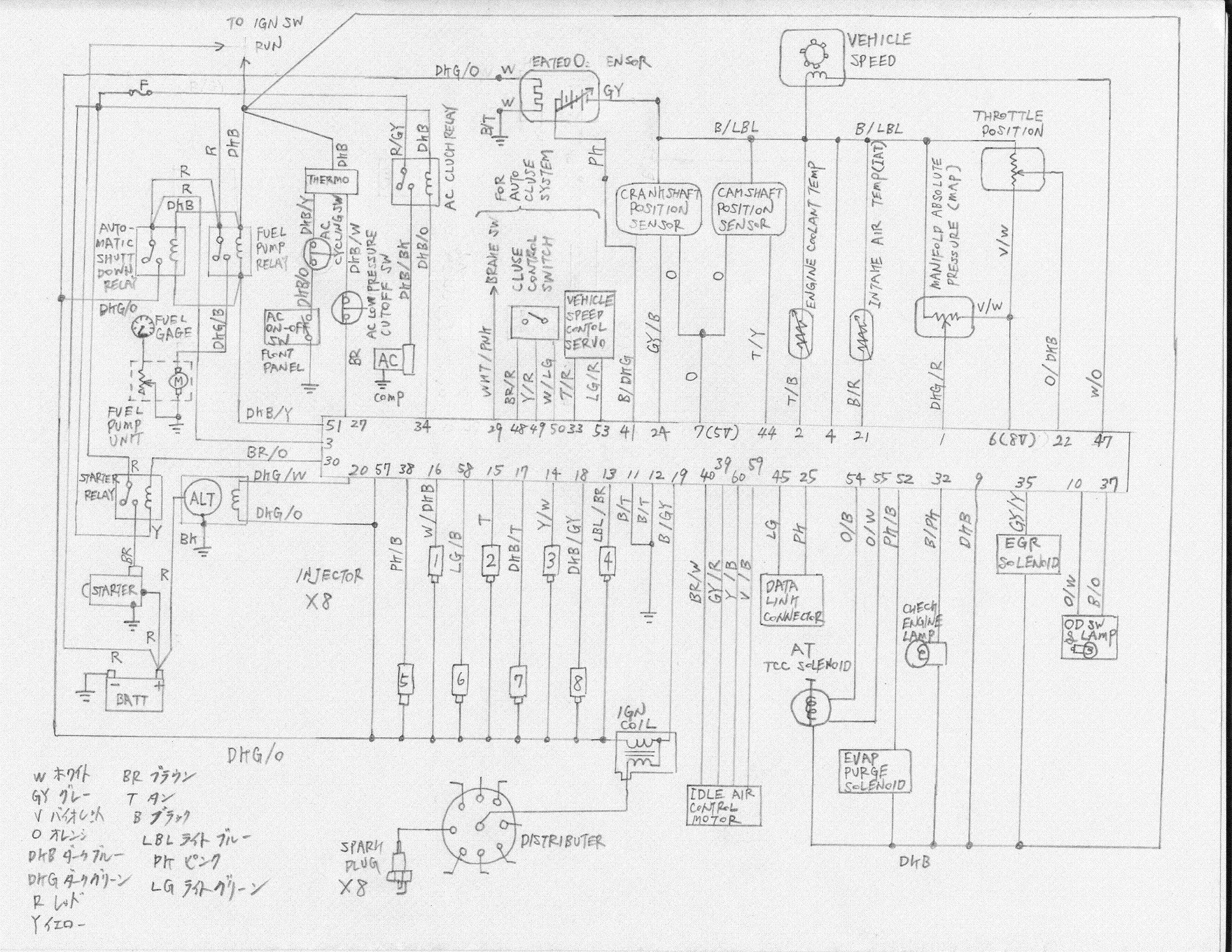

さらに普通のコンピュータと異なって、結構大電流を制御するパワーFETやトランジスタ、ICなどが乗っている事から、それ自体が駄目な場合に回路図がない事から修理のしようがない。

もっとも仕事の関係で大体分かるわけですが、ペイレースをやってもばからしいし、さらに言うなら自分で修理している間に緊急で車を使用せねばならなかった場合に対応できないわけで、

こんな危ない条件でやる事はバカで有ることを証明するようなものでして・・・

ただ、新しいPCMがくれば上記の問題はすべてクリア、なにより修理に失敗しても誰も文句言いません。

普通だと交換したPCMは整備工場の廃棄ルートで捨てられてしまうわけですが、やたら物を捨てないのが僕ですから、当然に再生を試みます。

さてどうでも良い話はここまでにして、実際に修理を行いわけですが、一番怪しいのがコンデンサ。

家の車のばあい、コンデンサが3つ載せられており、二つは25V 220μF で聞いた事ないメーカー名、あと一つは35V 470μFでこちらは日本の物。

ボード本体は上面にシリコンが流し込まれ、コンデンサの半分くらいから上だけは姿が見えております。

これには理由があり、万一爆発した場合の逃げ道を造る、そして加熱しても出来る限り放熱が良いようにということになっています。

結構大きめのコンデンサが使われているという事は、そこで何らかの出力電圧制御が行われていると推測でき、家の車の場合は安定した電圧制御として5Vそして8Vを出す事から、

220μFはおそらくそれに使われているものと考えられます。となると後一つの470μFはほかの出力回路の12V系の大本であると推定可能。

車のトラブル症状からすれば、どうも220μの二つが怪しい・・・そこで何をするかというなら、先の細いラジオペンチなどでコンデンサ周りのシリコンを慎重にぶちぶち引き剥がしていくわけでして、

少しずつはがしていき、最後にコンデンサそのものペンチなどでつかんで(つぶさないように注意、つぶすと中の電解液が漏れて新たな故障の原因となります)左右にもぎもぎ動かすとコンデンサ内部の電極を残してすっぽり抜けてくれます。

ニチコンだけは基板のホールから配線が抜けてくれましたが、これが結構冷や汗物。

多層基板の場合、スルーホールが抜けてしまうと「ハイ!それでお終い」ということになります。

そんでもってコンデンサを抜いた基板を良く見ると、薄黒い汚れのようなものがある「やっぱり・・・・」明らかに電解液が漏れ出しプリント配線を腐食させているときの状態です。

漏れていたのはやはり私の知らないメーカの二つ、一つは漏れ始めという感じで、もう一つはかなり汚れている。

ニチコンの法はまったく問題なく、極めて綺麗な状態となっています。腐食の激しいほうのプリント配線をテスターで測るとなんか抵抗が高い。

そこで次にやるのはPCMを逆さにしてアルコールをスプレーなどで吹きかけ、ブラシで電解液を綺麗に洗い流し、最後に良く乾かします。

腐食している部分は汚れを先の細いトライバーなどでこりこりと剥がしていき綺麗な胴色が出るまで行って、最後にもう一度アルコールで洗浄完全に乾燥後にテスターで腐食部分の動通をはかってみます。

すると抵抗が無限大(断線という事です)。 (@@;)

結論としては、コンデンサ不良?で液漏れ、そのためにボードの配線が腐食してほとんど切れかかった状態だったということ。

おそらくエンジン制御に必要な5Vか8V系が動作不安定となり、それがエンジン加熱時にトラブルを引き起こし、冷えているときに収まる症状として出ていた。

完全に断線すればまったく走行不可能になるぎりぎりの状態であった事が推測できます。

「あーらら」ということで、取り外したコンデンサは特殊なものではないために、もちろんその辺の電子部品屋さんへ注文、一個130円が二つ、210円が一つで計470円で修理完了といきそうです。部品が着たら修理して取り付け、実装テストを行って、問題無ければスペアとして保管しておく予定です。