昨日はバイクのユーザー車検下整備前半、 そして今日は?というと実家

うん

うん

なんでか?というと、 親父から「畑のビニールハウスの側面張替えを手伝ってくれ」と、1月頃に言われていたのと、もう一つはトラクターのエンジンが掛からないらしい

糞寒い北風の中でビニールハウスなんぞやりたくもない翔ですから、 間違いなく南風入って暖かくなるのを待ち、今日を選んで、実家にやってきました。

朝6時には家を出て、半分は下を走って高速には途中から乗りましたけど、やたらと車が多くて混んでいる。 付いたのは8時半でした。

朝ごはんを用意していてくれたので、家の近況を話しながら、まずは腹ごしらえ。

お茶のんで、9時15分に親父の畑に向かいますが、 風穏やかで 太陽が暖かい。

農業用ビニールハウスは、普通のビニールと違って格段に対紫外線と耐候性が高く、そんなに簡単にダメになるものではないのですけど、それでも経年劣化でだんだん破れてくる。

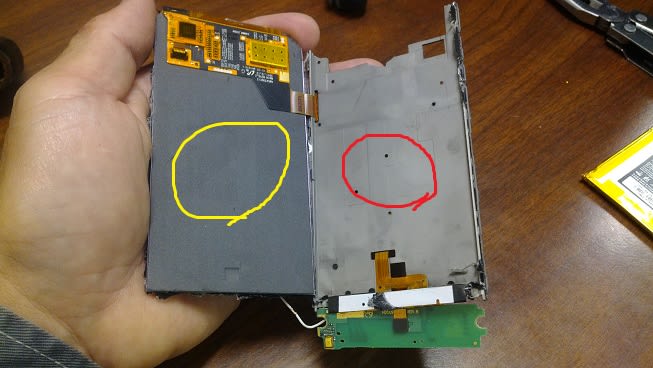

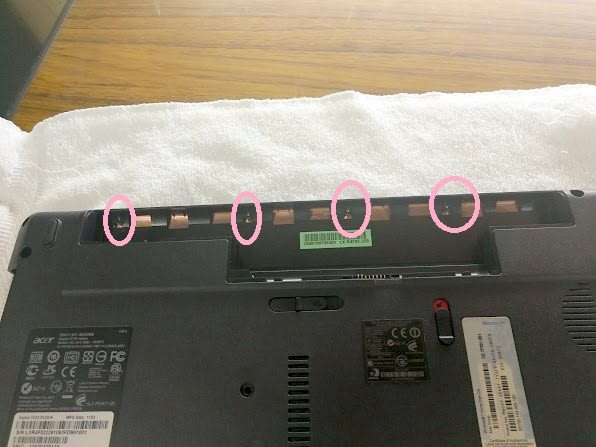

どんな感じになるか?というと、下の写真の黄色◯で囲った部分みたいな感じで、ハウス両面がベロベロと破れてくるのですね。

いつもは、知り合いの職人に張替えをお願いしているとは親父の言葉ですが、僕が今回呼ばれたのは、 その職人が入院してしまって出来ないとかなんとか・・・・

かといって、ビニールハウスの専門メーカーはこの程度の大きさのハウスはやりたがらず、もっとデカイのをやるので手一杯らしい。

親父そのものは、流石に年齢がいってるので、脚立の上に載っての作業はご法度だし、

万が一足場から落ちでもしたら、即死にかねないので、僕が応援に呼ばれた訳です。

作業ですが、ハウスその物の基本構造はそんなに難しいものでは無く、まずは駄目になった側面パネル前面を剥がします。

ビニールはこういった特殊硬質スプリングで留められているので、ドライバーなどで外して、その後はキヤッチャーフレームのミゾ掃除。

スプリングはかなり固くて、 入れる時は指の力で押し込むのですが、男の力でないと無理。

それほどテンションが強いんです。

難しいのは シワが寄らないように施工していくことなんですけど、これが意外に難しい・・・・

親父が、何箇所か破れた部分を自分で手直ししていたりするのですが、余りキヨウではないので、なんつ~か・・・・・  というのも正直有る。

というのも正直有る。

側面全体を、幾つかの部分に分けながら、古いのを全部取り外し(でないとデカイので作業が大変)。

「ついでなので屋根全体もやるか~!?」

・・・・と親父と話していたら、段々と風が強くなってきた。

・・・・と親父と話していたら、段々と風が強くなってきた。  ヤバイ雰囲気。

ヤバイ雰囲気。

パネル張替えそのものは片面で1時間半くらい。

換気のための窓があるので、その部分も張り替えるけど、予想を遥かに超えた風が吹き始めて、南風の小嵐状態になってきた。

海からのサーマルは、ここまでとどくんだ・・・・・ と思いながら、張り替えた北側面から南面へ施工箇所を移動。

と思いながら、張り替えた北側面から南面へ施工箇所を移動。

この段階で、屋根の葺き替えは無理と判断しました。 余りにも風がひどいので。

親父曰くは、そんなに傷んでないので、「職人が退院して来たらオーダーするよ!」  というので、それも有って今回はやめておきました。

というので、それも有って今回はやめておきました。

とはいえ、ルーフトップの真上角は力が加わるのも有り多少痛みが来ていましたから、

濡れ雑巾でビニールを綺麗に拭って、専用補修テープを張って、破れにならないように応力分散。

これでしばらくは大丈夫だと思います。

下は両面(両扉サイド)張替えが終わったビニールハウスです。

この時点で、時間を見たらもう1時。 「およよよよ!」

親父と二人でトラックに乗って家に帰ると、昼飯&一休み。

午後1時45分に次の作業を開始。

ここで、翔は、 午前のビニールハウス屋さんから、次の農機具整備士へと変身します

(笑)

(笑)

早速トラクターガレージに

エンジンが掛からないとの事なので、まず点検するのはバッテリー。

案の定完全にOUTです。

今から充電しても間に合わないのと、2012年の物ですから、当然交換が必要。

これは、親父とホームセンターに行って新しいのを購入してきました。

とりあえず、バッテリーを載せ、 ただ、そのままクランクするのはやばいんです。

まずは点検を兼ねてスパークプラグを外し、ホールからエンジンオイルを少しだけ注入します。

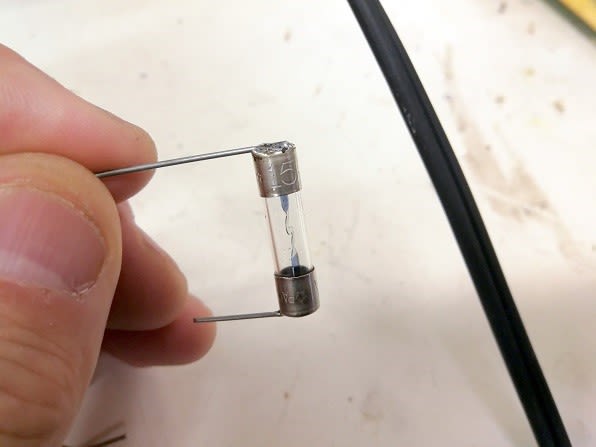

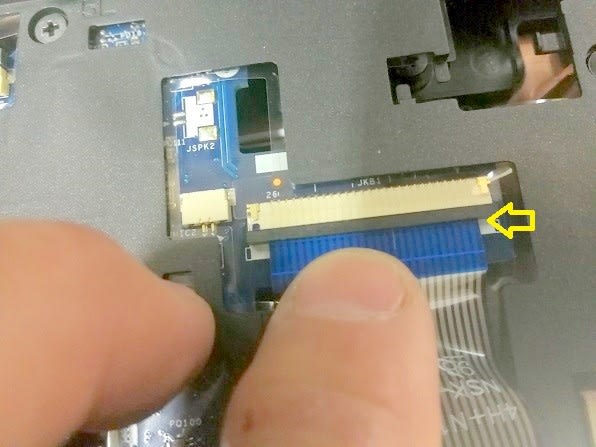

ホールにボロ布あてがい、プラグを写真のようにして持って、親父にスターターを廻してもらう。

プラグの火花は良好、30秒ほどクランクし続けてもらうことで、オイルをシリンダーとピストンの間になじませます。

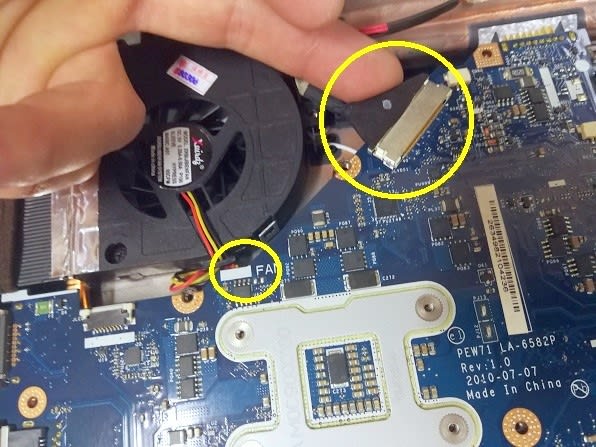

再びプラグ取り付けると、エアフィルター関係一式をすべて外し、駄目になっている可能性が高い、キャブレターのメンテナンスへと備えます。

吸気のフィルターアッセンブリーを取り外して下準備完了。

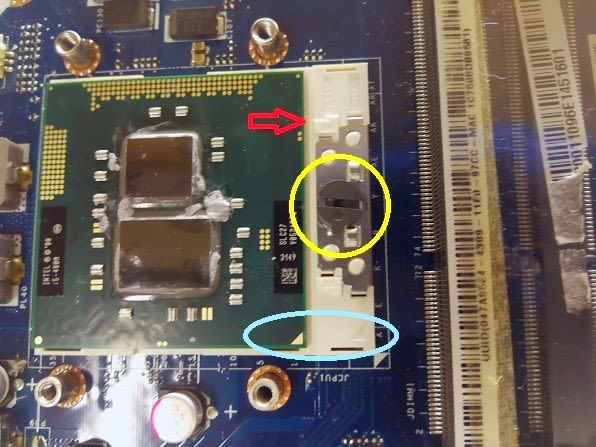

*矢印は交換したバッテリー

燃料は一応入っているので、 チョークを引いて始動を試みます。

少しクランするとエンジンは起爆するものの、不安定。 ん~~~~~

ん~~~~~

そこで、チョークを戻して、 手でキャブの吸気口を抑え、いうなればハンドチョーク状態にして再スタート。

今度はエンジンがかかりますが、ハンドチョークはエンジンのレスポンスに合わせてス早く開け閉め(指の開きとか)出来るので、そのまましばらくは暖機運転。

もういいかな?と手を話したら エンジンがストン!と停止。

すこし爆発が不安定だったので、 給油口から匂い嗅いだけど、 多分燃料そのものが劣化してOUT。

仕方ないので、 燃料ホースをはずして全部抜くと、新しいガソリンを補給。

再度、エンジンをスタートさせると、さっきよりは全然いいのですけどね、 やはり不安定。 ん~~~~多分キャブだな・・・・

ん~~~~多分キャブだな・・・・

スロットルを指で開けても回転数が上がらす、 戻すと止まるし、チョークをある程度引いた状態にしておかないとダメ出し、 それでも止まる。

「あ~ こりゃ~キャブレターだわいな!」

多分キャブレター内部は悲惨な状態になっていることは想像に難くない。

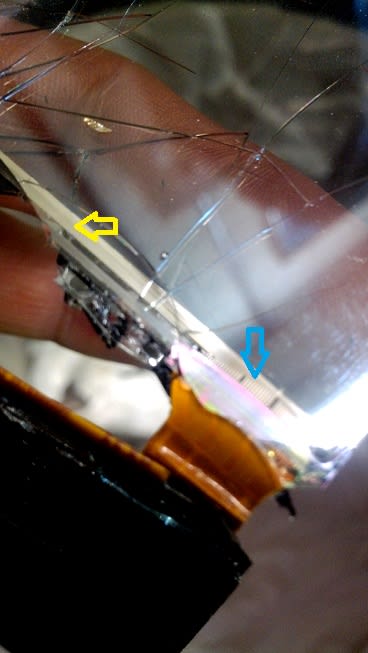

赤丸がキャブレター本体、黄色矢印が、スロットルリンク(&ガバーナーリンクシステム) 水色矢印がチョークリンク。

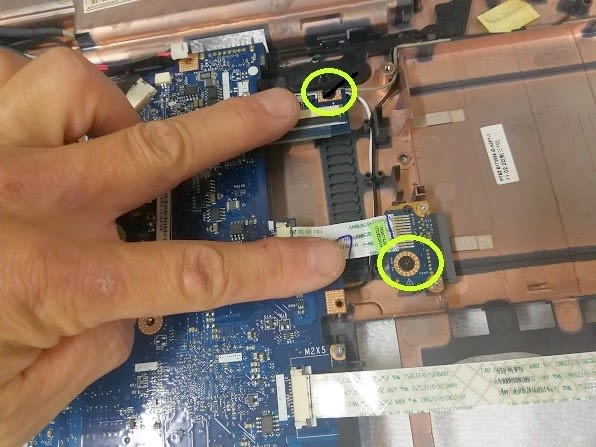

車体サイドパネルを外し、 多少パズルな取り外しですが、キャブレター本体を引き出して取り外すとオーバーホールを開始。

バイクや車のキャブレター、レーシングエンジンのキャブ(デロルトやソレックス)の

オーバーホールやらチューニングを普通にやっていた僕には、農機具のエンジンはおもちゃ同然です。

そくさくバラすと、”腐食”して完全目詰まりしていたメイン系統、ミドル系統、

スローとアイドル系統、 フロートレベルのチェック、 油水分離から何から全部、ばらして洗浄と点検及び調整。

1時間位で完了しましたが、トラクターに取り付けて準備万端。

スターター回すと一発始動。

だはははは!

だはははは!

後はエンジン音と排気の臭い(生ガスが出ているかどうか)を見ながら、キャブを調整して全部完了です。

農機具屋さんなら、出張整備費込で 多分3万円ですが、僕がやったので、ただ!

全部終わったのが5時近く。

しかし・・・・・・・ 春の嵐だよな~この風。

夕飯は好物の焼肉で、ビール飲んで、 7時過ぎには寝てしまいました、明日は3時45分に起きて、職場に直行です。

(笑)

(笑)

爆速!!

爆速!!  早いとは聞いていたけど、 半端ない。

早いとは聞いていたけど、 半端ない。

ぎゃはははは!

ぎゃはははは!

多分発電機に燃料補給をしていた金属製容器の内部の錆だと思われます。

多分発電機に燃料補給をしていた金属製容器の内部の錆だと思われます。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16bceccb.70fe04df.16bceccc.1a28c633/?me_id=1239538&item_id=10004578&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikoro-solar%2Fcabinet%2Fbatt%2Fgcle27.gif%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fikoro-solar%2Fcabinet%2Fbatt%2Fgcle27.gif%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

・・・・と親父と話していたら、段々と風が強くなってきた。

・・・・と親父と話していたら、段々と風が強くなってきた。  ヤバイ雰囲気。

ヤバイ雰囲気。

というので、それも有って今回はやめておきました。

というので、それも有って今回はやめておきました。

ん~~~~~

ん~~~~~

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159f3105.67fbad63.159f3106.9a68adb8/?me_id=1281909&item_id=10011941&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbatterystore%2Fcabinet%2Fproduct%2Fyuasa%2Fmf%2Fc-ttz14s_1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbatterystore%2Fcabinet%2Fproduct%2Fyuasa%2Fmf%2Fc-ttz14s_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

「人工芝を庭に敷設したいので手伝ってくれ」との応援要請されていたので、その一件。

「人工芝を庭に敷設したいので手伝ってくれ」との応援要請されていたので、その一件。 高いんだ~! 知らんかったです。

高いんだ~! 知らんかったです。

汗

汗

これなら簡単に修理出来ます。

これなら簡単に修理出来ます。

愛用バッグ。

愛用バッグ。