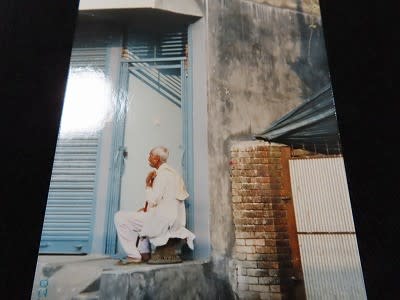

街中で見かけた風景、瞑想しているように見えた、廃屋の歌はこういうイメージか

2025年度版 馬場あき子の外国詠 21(2009年9月実施)

【牛】『ゆふがほの家』(2006年刊)94頁~

参加者:S・S、曽我亮子、藤本満須子、

T・H、渡部慧子、鹿取未放

レポーター:曽我 亮子 司会とまとめ:鹿取 未放

166 廃屋に月差すところ人ありて薄き眠りを醒めて物食ふ

(当日意見)

★「て」を重ねてしみじみさせる効果がある。(慧子)

★「廃屋に月差す」は、日本の古歌にある。(藤本)

★「薄き眠り」は、寒いから。(S・S)

(まとめ)

物を食べる歌は、馬場の特長の一つ。ネパールに同道した私は、痩せて白いあごひげを蓄えた老人が、粗末な家の何もない壁に向かって瞑想するごとく座っている写真を、通りがかりに撮らせてもらって持っている。もちろん昼間である。廃屋の夜に人が目覚めて物を食べているところを月明かりで見るというのは、長い時間の目撃が必要で、旅行者は治安上も夜にそういう街を出歩くことはできないから、現実の目撃談ではbないだろう。写真などを見ての空想であろうか。この歌の登場人物は、たぶん老いていて、月光の中、貧しい食べ物を食べているのにちがいない。「薄き」という眠りにかかる形容が、肉の薄い老人の身体をも感じさせて効果的だ。何か中国の仙人の話か、日本の昔物語を読んでいるような気分にさせられる、幻想的で上手い歌だ。(鹿取)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます