■メイン写真

岩場が続く表参道から、野洲の街並みを眺める

■今回のコース

御神神社→表参道登山口→二越→割岩→三上山→(中段の道)→(北尾根縦走路)→

古代峠→東光寺日陽山→東光寺山→東光寺不動山→妙光寺山→岩神神社→

妙光寺山磨崖仏→三神社→(旧中山道)→野洲駅

いちだんと冷え込んだこの日、悠紀斎田から見た三上山は雪でうっすらと白くなっていた。

悠紀斎田(ゆきさいでん)とは、昭和3年の昭和天皇即位式に続いて行われた大嘗祭に

供える米をった田んぼである。

来年、新天皇が即位されると、どこの田んぼが選ばれるんだろうか。

表参道登山口から登る。最も険しく、岩場が多いルートだ。

融けた雪で岩は濡れている。滑らないように丁寧に登る。

二越では、本来は絶景が広がっているのだが、この日はガスに包まれていた。

雪もちらほら舞っている。

割岩では、真っ二つに割れた巨岩の、狭い隙間にもぐる。

うー、ザックがつっかえる~!

男性陣はザックを下ろして通過したほど。

ここからが表参道の岩場の本番。それなりに険しいのである。

登るにつれ、雪が多くなってくる。

三上山は山頂でも432mしかない低山だが、なかなかの高度感が得られて

お得な気分。

山頂直下にある祠前の前からも絶景が得られるのだが、この日はお預け。

そして、すぐ先の山頂に到着!

ちょっと早いが、この先しばらくはみんなが揃って座れる場所がないので

ランチタイムにした。風がなかったので気温の割に寒くなかった。

東側の急斜面を下る。

ノーマルルートと、岩場を廻る下山路が選べるが、当然、岩場のルートへ。

かなりの規模の岩場を、縫うように下る。

中段の道を経由し、しばらくして北尾根縦走路に入る。

北尾根縦走路は、それまでと全く山の表情が変わる。

風化花崗岩の土壌と、背の低いアカマツの稜線だ。

ちみなにこの辺りは、秋のマツタケシーズンは入山できない。

前を歩くともちゃんが、後続に「シーッ!」と言って口に人差し指を

当てて立ち止まった。息を殺して視線を送るその先に、キツツキの一種、

コゲラがアカマツの幹を叩いていた。

見晴らしの良い稜線から、さっきまでいた三上山の美しい円錐の山容が見える。

古代峠には、岩のトンネルがある。みんなでエイッと持ち上げた、かどうか(笑)。

巨岩でポーズ。尾根道は右下から岩を巻くように続いている。

東光寺日陽山。

東光寺山。

たいしたピークではないが、アップダウンが繰り返されるのは意外に体力を

消耗する。

東光寺不動山。

ルートが西に向き、緩い坂道を進むと、妙光寺山に到着だ。

ここはピークとしては、かなり地味。

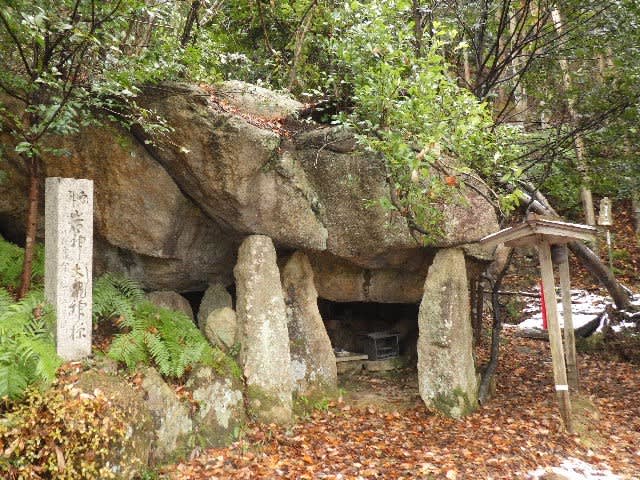

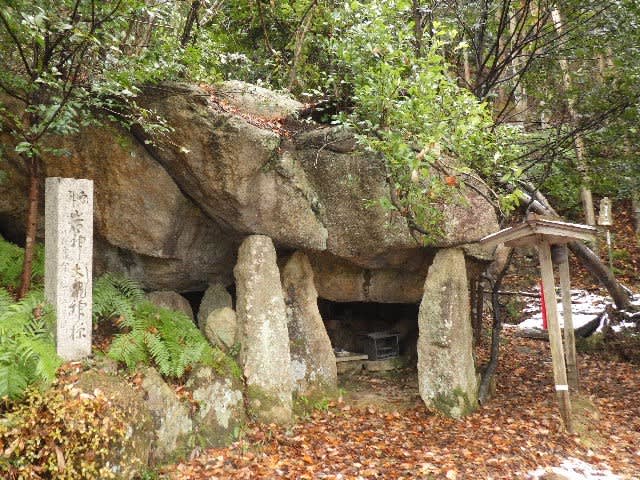

岩神神社に下る。古墳ではなかったかとされている。

名外交官として知られる白洲次郎の妻で、随筆家の白洲正子が訪れ、

「ドルメン(支石墓)のような建造物」と言ったという。

そこから70m先にあるのが、妙光寺山磨崖仏。

まがいものではない、本物の磨崖仏だっ!

仏様の脇に彫られた年号は元享4(1324)年、鎌倉時代末期の作である。

里道に下りて、しょぼしょぼと降る雨の中を、旧中山道をたどって

野洲駅へ戻った。

三上山は、ひとつだけ登ったらちょっと物足りないだろうが、こうして妙光寺山へ

足を延ばすだけで、なかなか見どころが詰まった、充実のルートになる。

次は晴れた日に歩いてみたいものだ。

※初心者から楽しめる遊山トレッキングサービスの登山教室は、「ここをクリック」!!

岩場が続く表参道から、野洲の街並みを眺める

■今回のコース

御神神社→表参道登山口→二越→割岩→三上山→(中段の道)→(北尾根縦走路)→

古代峠→東光寺日陽山→東光寺山→東光寺不動山→妙光寺山→岩神神社→

妙光寺山磨崖仏→三神社→(旧中山道)→野洲駅

いちだんと冷え込んだこの日、悠紀斎田から見た三上山は雪でうっすらと白くなっていた。

悠紀斎田(ゆきさいでん)とは、昭和3年の昭和天皇即位式に続いて行われた大嘗祭に

供える米をった田んぼである。

来年、新天皇が即位されると、どこの田んぼが選ばれるんだろうか。

表参道登山口から登る。最も険しく、岩場が多いルートだ。

融けた雪で岩は濡れている。滑らないように丁寧に登る。

二越では、本来は絶景が広がっているのだが、この日はガスに包まれていた。

雪もちらほら舞っている。

割岩では、真っ二つに割れた巨岩の、狭い隙間にもぐる。

うー、ザックがつっかえる~!

男性陣はザックを下ろして通過したほど。

ここからが表参道の岩場の本番。それなりに険しいのである。

登るにつれ、雪が多くなってくる。

三上山は山頂でも432mしかない低山だが、なかなかの高度感が得られて

お得な気分。

山頂直下にある祠前の前からも絶景が得られるのだが、この日はお預け。

そして、すぐ先の山頂に到着!

ちょっと早いが、この先しばらくはみんなが揃って座れる場所がないので

ランチタイムにした。風がなかったので気温の割に寒くなかった。

東側の急斜面を下る。

ノーマルルートと、岩場を廻る下山路が選べるが、当然、岩場のルートへ。

かなりの規模の岩場を、縫うように下る。

中段の道を経由し、しばらくして北尾根縦走路に入る。

北尾根縦走路は、それまでと全く山の表情が変わる。

風化花崗岩の土壌と、背の低いアカマツの稜線だ。

ちみなにこの辺りは、秋のマツタケシーズンは入山できない。

前を歩くともちゃんが、後続に「シーッ!」と言って口に人差し指を

当てて立ち止まった。息を殺して視線を送るその先に、キツツキの一種、

コゲラがアカマツの幹を叩いていた。

見晴らしの良い稜線から、さっきまでいた三上山の美しい円錐の山容が見える。

古代峠には、岩のトンネルがある。みんなでエイッと持ち上げた、かどうか(笑)。

巨岩でポーズ。尾根道は右下から岩を巻くように続いている。

東光寺日陽山。

東光寺山。

たいしたピークではないが、アップダウンが繰り返されるのは意外に体力を

消耗する。

東光寺不動山。

ルートが西に向き、緩い坂道を進むと、妙光寺山に到着だ。

ここはピークとしては、かなり地味。

岩神神社に下る。古墳ではなかったかとされている。

名外交官として知られる白洲次郎の妻で、随筆家の白洲正子が訪れ、

「ドルメン(支石墓)のような建造物」と言ったという。

そこから70m先にあるのが、妙光寺山磨崖仏。

まがいものではない、本物の磨崖仏だっ!

仏様の脇に彫られた年号は元享4(1324)年、鎌倉時代末期の作である。

里道に下りて、しょぼしょぼと降る雨の中を、旧中山道をたどって

野洲駅へ戻った。

三上山は、ひとつだけ登ったらちょっと物足りないだろうが、こうして妙光寺山へ

足を延ばすだけで、なかなか見どころが詰まった、充実のルートになる。

次は晴れた日に歩いてみたいものだ。

※初心者から楽しめる遊山トレッキングサービスの登山教室は、「ここをクリック」!!

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/12/8e/d5317cfcc1eb35c66cd9596d198557a6.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7b/71/e8d8467c402cb5211be6a5d20607bc04.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3f/76/fd478adae89e05c42faa3901ed3eeea9.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/ca/6a6b6e03f947ef6255083aea30e172c4.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/dc/50a6ee7d6ae44b7b5d46f63e588e33ff.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/73/51f53c7f4829292e466918f8f7d9b11a.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/77/ff/31888c674a46a6602ed3505f4d250269.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/25/2e/1bd9685db86fbed7d23f17fa3effe43b.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/65/d815e5edb0734ea59e1d992ca19aae7a.jpg)

![2025年4月26日(土)~28(月) [四国]三嶺はさわやかな快晴、大好きな剣山を「眺める」山旅!!](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/47/32/3c291447801761856e9813041c93f6e7.jpg)