新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。Aaron Parks ( アーロン・パークス )のライブを、丸の内 コットンクラブに観に行ってきました。今回の公演は19日から22日までの4日間。僕が観たのは最終日22日の2nd show 。いくらメジャー・デビューしたとはいえ、まだまだ日本では知名度の低いアーロンですので、当日ぎりぎりの予約でも余裕で間に合うだろうと高を括っていたらどんでもない。当日に電話したらすでに 1st show は満席とのこと。仕方なく9時30分開演の 2nd show を観ることにしました。

あとでわかったのですが、どうやら某企業社員や某カード会員に優待券が大量に配られたようです。僕も Blue Note から送られてきた割引券( チャージ料金6.825円が4.200円に )を利用しました。おそらく正規料金で観た方はほとんどいないのではないでしょうか。

今回のメンバーは、最新作 『 Invisible Cinema 』 ( 前項あり )にも参加していた Mike Moreno ( g )、Matt Penman ( b ) を含むギター・カルテット編成。ドラマーだけが Eric Harland ではなくJochen Rueckert ( ヨッヘン・ルカート )に代わっている。

ヨッヘン・ルカートはほとんど馴染みのないドラマーですが、古くはマーク・コープランド、最近ではカート・ローゼンウィンケルのサポートをしています。NYの気鋭ギタリストMisja Fitzgerald Michel ( ミシャ・フィッシェジェラルド・ミシェル )の『 Encounter 』( 2006 ) でも叩いていました。75年ドイツ生まれのヨッヘンはNY のロック界でも活躍中で、しかもドラマーとしてではなく、ベーシスト、プログラマー、プロデューサーとしても名を馳せているようです。

アーロンがメンバーを簡単に紹介のあと演奏が始まりました。アーロンはどことなくニューハーフっぽいしゃべり口調で、ちょっと意外。ほとんどMCなく淡々とアーロンの世界観を綴っていくステージです。ガレスビーの ≪ Con Alma ≫ を除きすべて『 Invisible Cinema 』からの楽曲。アンコールにはタイトルは失念しましたがBe-Bop の曲を演奏してくれました。やっぱり全編にマイク・モレノの宇宙系ギター・サウンドが効いています。たとえアーロンのソロに短いオブリガートつけるだけでも、瞬時にホール内の空気を変えてしまう存在感が彼にはあります。やはりアーロンの理想とする音世界にはマイクのギター・サウンドは不可欠な要素なのだということが実感されるステージです。アルコールにより全身の知覚神経が軽く麻痺していることもあり、心地よいトランス感に浸れることができました。特に4曲目に披露した ≪ After Glow ≫ は、アーロンのテンポ・ルバートで始まるのですが、この導入部がただただゆっくりと聴き手を陶酔の花畑に誘うkeithy な美旋律満載で、うっとりしてしまいました。約80分のステージは全く退屈することなく、浮遊感漂う音場に身を任せながら、最高の時間を過ごさせていただきました。

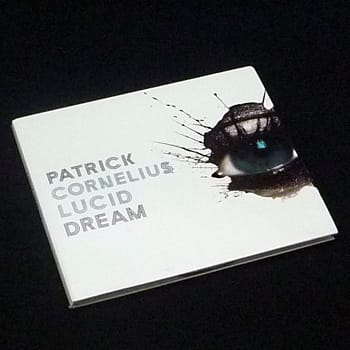

というわけで、帰宅後、ライブの感動を思い起こしながら『 Invisible Cinema 』を聴き直していましたが、もう一枚、アーロンの名演が聴ける作品として、 Patrick Cornelius ( パトリック・コーネリウス )の『 Lucid Dream 』 ( 2006 ) を引っ張り出して聴いています。パトリックはNYで活躍中の新進気鋭のアルティストで、昨年、アーロン周辺のミュージシャンとしてマイク・モレノやローガン・リチャードソンなどの新譜を拙ブログで紹介した際、ブログ『 ジャズ新譜ナビゲーター 』のナカーラさんから教えてもらったミュージシャンです。ここでのアーロンのソロもかなり出来が良いです。

2 songs upload from the album 『 Lucid Dream 』

2 songs upload from the album 『 Lucid Dream 』ちょっと話は逸れますが、12月号のSwing Journal にアーロンの記事が掲載されていましたが、その中で、彼は「 以前の4枚のリーダー作( Keynote の諸作品のこと )は、誰も掘り出せないような地中の奥深くに埋めてしまいたい気持ちだ。」と話しています。彼の若い頃の折り目正しいスタイルも僕は好きですが、自身としては許せない過去なのでしょうね。なんだか気持ちは分かるような気がします。

Set List ( October 22, 2008 at Cotton Club, MARUNOUCHI , 21:35~ )

1) Nemesis

2) Con Alma

3) Riddle Me This

4) After Glow

5) Harvesting Dance

6) Praise

< Encore >

7) Be-Bop の曲。タイトル失念。

Aaron Parks (p)

Mike Moreno (g)

Matt Penman (b)

Jochen Rueckert (ds)