新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

ミュージシャンの優劣を、その先鋭性や独自性、あるいはセールス度ではなく、その演奏技術力という物差しでランキングしたら、おそらくジャズ・ギターリスト部門で軽く5本の指に入るテクニシャンであろうウルフ・ワケーニウス。彼は晩年のオスカー・ピーターソンのサポートを務めたことで有名ですが、そんな彼が同じスウェーデンの、同じくオスカー・ピーターソンの遺伝子を受け継いだ仲間達と2006年に結成したバンドが≪ In The Spirit of Oscar ≫です。

2006年のデビュー作『 Cakewalk 』が発売された時点ではもちろんオスカー・ピーターソンは健在でしたが、悲しいことにこの最新作はオスカー・ピーターソンの追悼盤になってしまいました。

基本的には前作のスインギーな雰囲気を踏襲する内容ですが、O・ピーターソンのオリジナルがわずか2曲と減ったのと、シェル・オーメンがオルガンも弾いている点が前作との違いでしょうか。流石にバンドとしての統合感も素晴らしく、綿密なリハーサルのもとに録音されたことが容易に想像できます。(そういえば最近発売されたワケーニウス参加の≪Groove Factor≫というバンドの新譜はいかにも一発どりの即席録音といった趣で幻滅しました。)

随所にO・ピーターソンの“手癖”を散りばめ、“ピーターソンらしさ”を演出しながらも、同時に現代的な洒落たスイング感も披露し、かなりイイ感じです。単純に聴いていて楽しい。表向きはオスカー・ピーターソンへのトリビュート盤ですが、ジミー・スミスの大ヒット曲≪The Cat ≫やペデルセンの名曲≪ My Little Anna ≫などを挟み込むあたりが、ジミー・スミス・トリビュート、ペデルセン・トリビュートを意識しているのでしょう。曲の展開も緩急豊かで、メリハリがあり、最後まで飽きません。

O・ピーターソンのファンはもちろん、ファンでない方まで、垣根を越えてすべてのジャズ・ファンを魅了するであろう素晴らしい作品です。ただただ感動。

In The Spirit of Oscar 『 Cakewalk 』 2006 spice of life

デビュー作。こちらの方が遙かにオスカー度高いです。O・ピーターソンの晩年の傑作バラード≪ When Summer Comes ≫も演奏しています。

Oscar Peterson 『 Oscar's Ballads 』 2001 Telarc CD-83504

僕は≪ When Summer Comes ≫がたまらなく好きです。テラークの録音の中からバラードだけをセレクトした本作にも≪ When Summer Comes ≫が収録されています。出所は1998年のミュンヘンでのライブ『 A Summer Night in Munich 』です。その他にも、≪ Harcourt Nights ≫や≪ Nighttime ≫など、涙腺が緩む美くしいオリジナル・バラードがたくさん収録されています。晩年の作品群の中では、我が家のCDトレーに乗る機会がいちばん多い作品です。

Oscar Peterson 『 A Night in Vienna 』 2004 verve 0602498625354

この2003年のウイーンでのライブでも≪ When Summer Comes ≫を演奏しています。本作のDVDも発売されています。ここでのワケーニウスのソロは絶品です。完璧です。一方のピーターソンは、悲しいかな指が縺れ、ミスタッチも多く、往年の疾走感溢れる豪快なソロは聴かれません。あまりにもワケーニウスの演奏の完成度が高いため、よけいにピーターソンの衰えが目立ちます。老いるということは残酷なことです。特に優秀な人ほど。

Groove Factor 『 Filthy Mcnasty 』 2007 stunt STUCD 07132

ワケーニウス+ドラム+ハモンド+テナーサックスの4人組。ジャズ・ファンク、ソウル風のバンドで、オルガニストはヴォーカルも披露。ワケーニウスだけが目立ち、あまりにも他のメンバーが凡演。★★

おまけ

週刊文春の表紙は、30年にわたりイラストレーター、和田誠氏が手がけていますが、1月31日号の同誌はオスカー・ピーターソンのジャケットのイラストでしたよ。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。Hubert Nuss 『 The Shimmering Colours of The Stained Glass 』

1月17日に拙ブログでティル・ブレナーの 『 My Secret Love 』を取り上げましたが、そこでピアノを弾いていたのがこの Hubert Nuss (ヒューベルト・ヌッス)です。ジャズ批評 No.133 『 ピアノ・トリオ vol.3 』で diskunion の水野悠氏が紹介していたので、御記憶の方も多いのではないでしょうか。今日はそんな彼の97年のデビュー作『 The Shimmering Colours of The Stained Glass 』を聴いています。

彼を語る際、必ずと言っていいほどジョン・テイラーとオリヴィエ・メシアンの名前が登場します。彼の複雑な和声を駆使した高度な演奏能力。そこから生み出される静謐な世界観は、80年代にコローニュー音楽院でジョン・テイラーに師事し、そこでメシアンの楽理を習得することにより形成されました。

簡単にヌッスの経歴を紹介しますと、1964年にドイツ、バート・フリードリヒスハルに生まれた彼は、8歳でクラシック・ピアノを始め、16歳の時に教会オルガンとその即興演奏を学び、一方で地元のSBFビッグバンドにも参加しています。すぐに将来を有望される優れたミュージシャンに成長し、数多くの賞を獲得しました。その後、前述したようにコローニュ音楽学院に入学し、当時同院の教授であったジョン・テイラーに師事し、そこでメシアンの音楽に傾倒していきます。卒業後はヴァイマル、マンハイム、そしてベルリンなどで教鞭をとり、同時にソリスト、バンドリーダー、ピーター・ウェニガー、ティル・ブレナー、メル・ルイス、クラーク・テリー、トゥーツ・シールマンズ、ジョニー・グリフィン、チャーリー・マリアーノらのサイドメンとして活躍。1988年にはマンハイム市からジャズ賞を受賞し、また1991年にはカムガルン・ジャズ賞も受賞しています。

一聴して明らかにジャズのハーモニーとは異なる言語で語られていることがわかります。特に左手の和声は複雑です。何処となくリッチー・バイラークの初期のECM作品を彷彿させる部分もありますが、これがメシアンのハーモニー言語なのでしょうか(クラシックに無知な僕にはわっぱりわかりませんが)。正直なところ、はじめは全然イイと思いませんでしたが、ある日、他に聴くCDもなかったのでBGMで本作を流していたら、不思議と耳に馴染んできて、そのうちに彼の静謐な音世界の虜になってしました。何というか、知性や理性の音への溶け込ませ方がうまいのです。

現在までに本作を含め3作品を制作しているようです。ありきたりのピアノ・トリオに飽きたとき、たまにはこんなピアノも刺激的ですよ。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。2006年にはフィル・ウッズの『 Live From Showboat 』が、昨年には本田竹広らの『 Square Game 』がCD化されるなど、毎年一枚ぐらいづつ、個人的に長年CD化を切望していた作品のCD化が実現し、今年はどんな作品が復刻されるか期待に胸をふくらませていたところに嬉しい朗報が入りました。

先日、Enja Records から『 The Wind 』を発売したばかりのフランコ・アンブロゼッティの、78年に同レーベルに初めて吹き込んだ代表作『 Close Encounter 』が、Ward Recordsの≪ WARD/Enja 名盤復刻シリーズ≫の第7弾として1月23日に発売になったのです。

なんと初CD化です。やった~! この作品、LPでも持ってなかったし、聴いたこともなかったので大変うれしい復刻なのです。そもそもフランコ・アンブロゼッティを好んで聴くようになったのが、90年代後半(最初に聴いたのが、たぶん97年の『 Light Breeze 』だったと思う)だったので、それ以前の作品は持ってなかった。せっせと中古店でLPを猟盤していれば本作も手に入れられたかもしれませんが、すでにCDしか買わなくなっていた時期であったし、都内の中古LP店をこまめに覗くほどの時間的余裕もないため、手に入れられないまま今に至ってしまいました。

それにしても、24bitリマスタリングは歓迎すべきこととしても、誰も頼んでいないのにご丁寧に紙ジャケット仕様。根が横着な僕としては、あのディスクの出し入れが面倒くさくて苦手です。ホント、誰が考え出したかわかりませんが、紙ジャケなどという発想、僕には理解できません。今では完全に市民権を得てしまった紙ジャケですが、そもそもいつ頃から世に出てきたのでしょうね? ロック界で初めて紙ジャケ盤が制作されたのは、94年のEL&Pの3作品、 『 エマーソン・レイク&パーマ 』、『 カルタス 』、『 展覧会の絵 』であると聞いたことがありますが、ジャズ界では何だったのでしょうかね?

本作は、78年にenjaに初めて吹き込んだ作品で、30年にも及ぶアンブロゼッティとenjaの密月の関係の原点となる記念すべき作品にして、彼の代表作です。メンバーは当時enjaにリーダー作を吹き込んだばかりのベニー・ウォレスをフロントに招き、ジョージ・グルンツ(p)、マイク・リッチモンド(b)、ボブ・モーゼス(ds)という豪腕たちがバックをつとめています。豊穣で艶やかな気品ある音色のアンブロゼッティと、ある意味アメリカ南部出身の豪快で野太いジャズを聴かせるウォレスの対比が聴きどころですが、グルンツの硬質でテンション高いソロも聴き逃せません。全5曲で、うち3曲がアンブロゼッティのオリジナル。他の2曲がグルンツとヨアヒム・キューンのオリジナルです。アンブロゼッティは録音当時まだ37歳で、そのサウンドは若さと力強さに満ち溢れており、瞬発力のある鋭いロング・パッセージを連発し、とにかく熱い。

80年のモントルー・フェスティバルで特別賞を授与されたり、またダウンビート誌で四つ星半の評点を得た実績も持つ作品であり、アンブロゼッティをこれから聴いてみようという方にも安心して薦められる傑作です。

でもね、僕はアンブロゼッティがホント大好きなのですが、それじゃ、感涙に噎ぶほど感激したことがあるのか、と聞かれると、ハッキリ言って、無いのですよ、悲しいことに。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。2005年の『 Takes on Pasolini 』(前項あり)に続くアントニオ・ファラオのCAM JAZZからの第4弾。今回は、イタリア映画音楽の巨匠、アルマンド・トロヴァヨーリへのオマージュ作品です。前作もイタリア映画の監督兼脚本家であるパオロ・パソリーニを題材にいた企画物でしたが、これら近年のアントニオの作品をリリースしているCAM JAZZは、もともと映画のサウンドトラックを45年以上にわたり4800作品も制作してきた会社、C.A.M. Group のジャズ部門であるため、やはりイタリア映画に関するジャズ作品に力を入れているのでしょうね。

CAM JAZZ作品では、例えばサルバドーレ・ボナフェデの『 Journey to Donnafugata 』はニーノ・ロータの「8 1/2 」にインスパイヤーされて作られた作品でしたし、エンリコ・ピエラヌンツィの『 Play Morricone 』もエンニオ・モリコーネの映画音楽を題材にした作品でした。

さて、この新作の話題は何と言ってもドミニク・ディ・ピアッツァ(b)とアンドレ・チェカレリ(ds)という豪華ミュージシャンの参加ということでしょう。特にピアッツァという超バカテク・エレクトリック・ベーシストの起用がファラオの音楽にいかなる化学変化をもたらすか。発売前からその点に非常に興味が魅かれました。しかし結果的には、期待していた程のピアッツァ効果は見られませんでしたが。

しかし、まあ、これがなかなかいい感じの出来栄えで、近年のCAM JAZZ作品、特に『 Encore 』以降のイタリア回帰路線に少なからず否定的であった僕でも、かなりハマって連日、聴きまくっています。いや~、美しい世界です、ホント。

もともと、『 Black Inside 』(1998)や『 Next Stories 』(2001)などのEnja作品でファラオのファンになった僕としては、やはり彼には≪アメリカ・ジャズへの挑戦≫を旗印にガンガン鍵盤を叩きつけて、モード路線を突っ走ってもらいたいと期待していましたが、この新作を聴くにつけ、こんなのも悪くないな~と、思ったりしています。いづれにしても、ファラオの巧さは昔も今も変わりませんしね。

イタリア映画に疎い僕は、本作で取り上げられているアルマンド・トロヴァヨーリの原曲を全く聴いたことがないのですが、どの曲も瑞々しい輝きを持った美曲ばかりで、あらためて全ての音楽の魅力とは≪メロディーのもつ求心力≫だよな~と、感心させられてしまいました。たぶん、トロヴァヨーリの曲はジャズのリズムと非常に相性が良いのでしょうね。もちろんファラオのトランスレイト能力があってのことですが。

無限の美しさを放つ甘酸っぱい旋律。確かな余韻を残すから、また、聴きたくなる。ファラオは大好きだったけど、この作品で更に好きになったみたいです。『 Black Inside 』から始まったファラオを巡る旅は、『 Next Stories 』、『 Encore 』、『 Takes on Pasolini 』を経て、今まさに更なる高みへと到達した、と言いきってよいでしょう。

Antonio Farao 『 Woman's Perfume 』 2007 CAM JAZZ OMCZ-1026(国内盤)

Antonio Farao (p)

Dominique Di Piazza (el-b)

Andre Ceccarelli (ds)

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

保守派と革新派が入り乱れる混沌とした現代NYジャズ・シーンにおいて、革新本流を貫く今最も有望視されているピアニストがアーロン・パークスです。

昨年、クリスチャン・スコットの『 Anthem 』(Concord)やマイク・モレノ『 Between The Line 』(World Culture Music)などに参加し、目の覚めるような鋭いソロを披露したのも記憶に新しいところですが、そんな彼が最も才能を開花させた作品がこのFerenc Nemeth (フェレンク・ネメス)の『 Night Songs 』ではないかと、確信しているのですが、、、どうでしょうか。

本作のリーダー、フェレンク・ネメスはハンガリー出身のドラマーで、同じセロニアス・モンク・インスティチュート出身のリオーネル・ルエケ(g)、マッシモ・ビオルカティ(b)と結成したバンド≪ Gilfema ≫で脚光を浴びたアーティストです。本作にも参加しているリオーネル・ルエケは、2005年の東京JAZZ2005にハービー・ハンコックのバンド・メンバーとして登場したので記憶している方も多いと思いますが、個人的にはあまりにもエスニック調かつ抽象的すぎて好きではありませんでしたが、本作では作品になかなか面白い効果を付与していて好感が持てました。

フロント陣は、クリス・チークと最近影が薄くて心配していたマーク・ターナーの仲良し2人組。Be-Bopの戒律である II-V-I を放棄し、アウトサイド・トーナリティーで何所までも空中浮遊し、解決せすに空中分解するパッセージ。まさに現代ブルックリン派の十字架を背負った2人が久し振りに邂逅しました。

魑魅魍魎が跋扈する霧深き森の中にまぎれこんだようなダークで陰鬱な音世界が目白押しの本作。一曲(ショーターのE.S.P.)を除きすべてフェレンク・ネメスのオリジナルと云うから凄い。単なる太鼓屋でないのですね、彼は。流石はセロニアス・モンク・インスティチュート出身! 手数の多さで聴き手を圧倒するタイプではなく、知性あふれる優れた技量と柔軟な発想のバランスの上で自己の音楽を創造できるアーティストなのです。

そして何と言っても本作で素晴らしい演奏を披露しているのがピアノのアーロン・パークスです。まさにジャズの未来を予感させるコンテンポラリーなスタイルで、一際輝きを放っています。現在のジャズ・シーンにおいて未来を見通すのは非常に難しいことですが、もしかすると本作が提示するこの音楽こそが、その回答の一つになるのかもしれません。

Ferenc Nemeth 『 Night Songs 』 2007 Dreamers Collective Records DCR1001

Mark Turner (ts)

Chris Cheek (ts)

Aaron Parks (p)

Lionel Loueke (g)

John Patitucci (b)

Ferenc Nemeth (ds)

Christian Scott 『 Anthem 』 2007 Concord

『 Rewind That 』(2006 Concord)に続くクリスチャン・スコットの第二弾。ヒップホップ調のリズムや、ジャズとは異質のドラム・チューニングなどは、好みの別れる作品。全編にわたり深くかけられたリバーブ処理も、音響的には違和感大。彼の生地は、ハリケーン≪カトリーヌ≫により壊滅的打撃を受けたニューオーリンズであり、本作はその≪カトリーヌ≫というキーワードをコンセプチュアライズした作品であるため、終始一貫して、陰鬱ムードいっぱいです。アーロン・パークスは要所要所で印象的なフレーズを弾いていますが、基本スタンスは裏方です。

Mike Moreno 『 Between The Line 』 2007 World Culture Music

(前項あり)

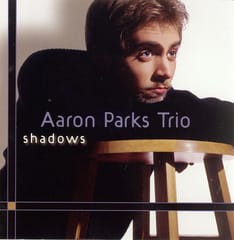

Aaron Parks 『 Shadows 』 2002 Keynote

昨年、アーロン・パークスのKeynote に吹き込まれた旧作である『 The Promise 』(1999)、『 First Romance 』(2000)、『 The Wizard 』(2001)、『 Shadows 』(2002)が一気に再発されました。非常に興味深いのは、作品を追うごとに確実に巧くなっていくのが作品にはっきり表れていることなんですね。ケニー・バロンに師事しただけあって、初期の作品は王道路線まっしぐらで、思わず微笑んでしまいます。2002年の 『 Shadows 』 あたりになるとだいぶコンテンポラリー度が増してきますが、それでもフェレンク・ネメスの作品での演奏と比べると全然スタイルが異なります。今まさに現在進行形で猛スピードで進化している彼の2002年時点での姿が本作には克明に記録されているのです。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。最近は欧州圏のジャズやニューヨークとりわけアンダーグラウンド系のジャズを聴くことが多くなり,気がつくと米国西海岸のジャズ事情にてんで疎くなってしまい,今,西海岸で誰が人気あるのか全然わからない始末です。昨年買った西海岸盤って,さて何があったかなって思い出そうにも,カール・サンダースの『 Blues on The Side 』とLos Angeles Jazz Ensemble の『 Expectation 』ぐらいしか思い出せません。というわけで,たまには真冬の真っただ中に爽やかなウエスト・コースト・ジャズでも聴いてみようかと思い,昔よく聴いたデヴィッド・シルズの『 Journey Together 』(1998 NAXOS)や『 Bigs 』(2001 NAXOS)を引っ張りだして聴いていましたら,これらにはラリー・クーンスが参加していたのですね。

クーンスのことなど当時はほとんど意識していませんでしたが,L.A.では近年人気が高い正統派ギタリストに成長しました。それにしても『 Journey Together 』はNAXOSにしてはかなり出来のイイ部類の作品で,アラン・ブロードベントやラリー・クーンスが透明で清々しいソロを披露し,若きシルズのリーダー作に花を添えています。

さて,今日聴いているのはシルズの昨年リリースされた最新作『 Green 』です。毎年コンスタントに新作を出しているようですが,僕が彼のリーダー作を買ったのは2001年の『 Bigs 』以来,7年ぶりです。

シルズはカリフォルニア州マンハッタン・ビーチ生まれの38歳。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校でクラシックのサックスを学び,プライベートでゲイリー・フォスターに師事し,スタン・ゲッツ,リー・コニッツ,ウォーン・マーシュらの奏法を習得していきました。そのため彼のジャズは基本的にはオールド・スタイルなのですが,ジョー・ヘンダーソン的なモダンなフレーズも絡ませながらのクールでエモーショナルなフレーズ作りは,単なる懐古主義アーティストではなく,現代の耳にも十分耐えうる音楽を提示してくれます。それにしても若手のジャズ・ミュージシャンが猫も杓子もバークリー音楽院で高度に複雑化した学理を学び,テンション度の高い捻れたジャズに価値を見いだす時代にあって,シルズのような温故知新タイプのジャズ・ミュージシャンって,ホント少なくなりましたね。

本作はラリー・クーンス(g),マイケル・カナン(p),プッター・スミス(b),ティム・プレザント(ds),そしてシルズの師匠であるゲイリー・フォスター(as)の6tet 編成。全12曲で7曲がシルズのオリジナルで,他がスタンダードやメンバーのオリジナルで構成されています。一曲目からモロ50年代Pacific あたりのビル・パーキンス=バド・シャンクを彷彿させる涼しげな4ビートで気分爽快。マイケル・カナンも歌心に満ち溢れた素晴らしいピアニストです。最近ではジェーン・モンハイトのバックで弾いていましたね。そうそう,ラリー・クーンスも一緒に。

ちなみに,ジャケットのサーファーは,彼自身だそうです。かなり上手そうですね。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校で学び,礼儀正しいジャズを演奏し,サーフィンが趣味で,しかもイケメン。なんだかモテそうですね~。

David Sills 『 Green 』 2006 Origin 82480

David Sills (ts)

Gary Foster (as)

Larry Koonse (g)

Michael Kanan (p)

Putter Smith (b)

Tim Pleasant (ds)

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。2006年に『王様と私』でヴィーナスレコードから国内デビューしたテッド・ローゼンタールの同レーベルからの第二弾。前作は一般的にはあまりなじみのないミュージカルからの組曲でしたが、今回は一転して彼が伴奏をつとめているヘレン・メリルの愛唱歌集となっています。あま、愛唱歌と言っても11曲全曲が子供でも知っている超スタンダード・ナンバーですが。ヴィーナスのプロデューサー原氏からの提案で実現したこの企画のようですが、前作『王様と私』がマニアックな企画でセールスがイマイチだったのでしょうかね。2作目がコケたら後がないローゼンタール。起死回生の一打になるか?

とりあえずスタンダードを聴いてみたいというジャズ初心者。誰も聴いたことのないマイナーなミュージシャンを探し求めるジャズ・マニア。美しいジャケに目がないジャケ買い派。そして素晴らしい録音盤が三度の飯より好きなオーディオ・マニア。これらの音楽ファンの集合体がとりもなおさずヴィーナス・レコードの購入者であるわけですが、前作は未知なるマイナー・アーティスト好きなジャズ・マニアには評判は良かったものの、ジャケットも不気味だったし、題材も渋すぎて、なかなか購入を躊躇する方も多かったのではないでしょうか。

というわけで、ローゼンタールを先程から“マイナー・アーティスト”と呼んでしまっていますが、実は88年の≪セロニアス・モンク・コンペティション≫のピアノ部門で優勝という華麗なる実績を持つピアニストなのです。その割には日本ではほとんどをの名前は知られていません。個人的は、寺島靖国氏の2001年の著書『新しいJAZZを聴け!』(宝島社新書)の中で、『 Rosenthology 』(1996 concord)が紹介されていたのが彼の名前を初めて知ったきっかけで、非常に印象に残っています。というのも、著書の中で≪テッド・ローゼンタールはモンクのピアノ・コンペで入賞した人。グレッグ・コーエンやデイヴ・ダグラスといった危ない人たちとも付き合っているが~≫と書かれてあったからです。確かに一回だけグレッグ・コーエンの作品に参加したことはありますが、一回きりですからね。一回だけ不良と付き合ったからといって、一生、不良扱いされるのもかわいそうというものです。それに、グレッグ・コーエンもデイヴ・ダグラスも、決して危ない人たちではありませんし。

閑話休題。全11曲すべてがスタンダード。それも超有名な曲ばかり。こんなベタな選曲ができるのは原氏以外に誰がいるでしょう。しかし、そんなアーティスト側からすると難しい演目にもかかわず、ローゼンタールはその手垢にまみれたスタンダードを華麗にリアレンジし、希有な歌心をもって甘酸っぱい美メロ・アドリブを紡ぎだし、聴き手を魅了します。これは素晴らしい出来栄えです。特に高音部でのコロコロと単音で転がすラインは、ウイントン・ケリーを彷彿させます。古いものと新しいものともミクスチャー感覚が絶妙なんですね。

録音は近年のヴィーナスレコードの定番となりつつあるキャサリン・ミラー女史。そして原オーナーの理想とする音をマスタリング・エンジニアである北村修治氏が具現化し、いつものヴィーナスのあの音が作られています。ヴィーナスの音は賛否両論はありますが、個人的には好きです。オン・マイクでマイキングした音を分厚く音圧高くし、中低域をブーストしたような音像は、やや不自然な印象も受けますが、いかにもライブの最前列のややベーシスト寄りでがぶりつきで聴いているような臨場感があります。

ということで、非常に優れたピアニストであり、48歳とまだまだ若いですから、これからもヴィーナスレコードから作品が制作されていくと思われますが、あんまり出し過ぎるとエリック・アレクサンダーやエディー・ヒギンズのようにファンに飽きられてしまいますからね。程々にしてほしいものです。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。ドイツ人トランペッター、ティル・ブレナーのメジャー・デビュー前にMinor Musicに吹き込まれた1995年の作品 『 My Secret Love 』 が今年初めより輸入盤店で入手できるようになりました。クレジットを見る限り再プレスではなくデッドストックの放出のようです。本作はご存じ 『 幻のCD廃盤レア盤~ 』 で紹介され、既に廃盤となっていた作品であり、長らく入手困難でありました。

2005年にこの本が出版された当時は掲載されたレア盤が店頭やオークションで目の飛び出るような高額で取引されていましたが、最近はこれらのレア盤もかなりの割合で再発されるようになったため、市場価格はだいぶ落ち着いてきて入手しやすくなりましたね。非常にいいことです。

1999年にメジャー・レーベル、Verveに移籍し、自身のヴォーカルを大々的に披露した『 love 』がヒットしたのを契機に、彼の音楽はトランペットよりもヴォーカルに軸足を置いた作品作りに変化してきました。時にドラムン・ベースやヒップ・ホップ調のデジタル・リズムを大胆に取り入れたり、豪華ヴォーカリストを招いたりと、セールスを意識したポップな作品を送り出し、確実にファンを増やしてきました。

しかし、メジャー・レーベルに所属することで、音楽産業の巨大な渦の中に飲み込まれ、彼自身の音楽的意匠とはかけ離れたところで、レコード会社主導の作品作りを強いられてきたことも事実です。彼は本来、滅茶苦茶巧いハード・バッパーなのです。近年の作品群にみられるようなミュートやフリューゲルホーンでウィスパーリングするのではなく、オープン・トランペットで威勢よく高らかに吹きまくる根っからのバッパーなのです。

本作は全10曲で、オリジナル曲の中に、≪ My Secret Love ≫、≪ For All We Know ≫、≪ This Can't Be Love ≫などのスタンダードを適度に挟み込んだ構成です。メンバーは同郷のミュージシャンであるウォルター・ガウヘル(ts)、フューベルト・ナス(p)らから成るクインテットを基本にして、アメリカ人女性ヴォーカリストであるアネッテ・ローマンが2曲で参加するといった編成です。High Five Quintetを彷彿とさせるハードでファンキーな曲もあり、なかなか惹かれる要素を持った作品です。

ちょっと大袈裟な言い方をすれば、ティル・ブレナーはファブリツィオ・ボッソと同列で語られるべき存在と言ってよいかも知れません(やっぱり大袈裟さ)。なにしろ彼は若くしてドイツ交響楽団の首席トランペッターを務めた実績を持つ吹き手ですから、その技術力は相当なものです。

そんなわけで、購入以来、かなり気に入ってかけまくっています。こうなると、メジャー・デビュー前の残りの4作品(Minor Musicから3枚、Sonny BMGから1枚)も聴いてみたくなってきました。

誰しも霞を食べて生きてはいけませんから、ミュージシャンであっても食うためには売れなければなりません。でも、このあたりで、セールス度外視でジャズ・ファンを唸らせるアコースティックな作品を制作してもらいたいものです。歌は上手くて気持ちよいけど、、、もう聴き飽きた。

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。現代のニューヨーク・コンテンポラリー系のベーシストの俊英、Matt Penman (マット・ペンマン)の『 Unquiet 』(2002 FSNT)に続く第二弾。まず目を惹くのはその贅沢なメンバーで、シーマス・ブレイク(ts)、アーロン・パークス(p)、エリック・ハーランド(ds)というカルテットは、おそらく今、ニューヨークで考え得る最強の布陣ではないでしょうか。

マット・ペイマンという人は、格別巧いという印象はないながらも、コンテンポラリーなジャズの基盤となる、高度な学理に裏付けられたライン、それでいて感覚的でつかみどころのない浮遊するリズムを創造できるアーティストです。この手のベーシストの先駆けは、おそらくブラッド・メルドーやジョシュア・レッドマンらと90年代の早い時期から活動を共にしてきたラリー・グレナディアあたりだと思っていますが、それ以外では、スコット・コリーやリューベン・ロジャーズ、それからダグ・ワイスなども同系統のニュー・タイプのベーシストではないでしょうか。そんな中ではマット・ペイマンは地味な存在かと思いますが、最近ではSFJAZZ Collective などのレギュラーを務めるなど、徐々にその存在感をアピールする機会が増えてきました。

ところで、最近俄かに注目を集めるようになってきたマット・ペイマンって、いつ頃から活動しているのでしょうか。個人的には彼の存在を知ったのは2000年のクリス・チークの作品『 Vine 』だったと記憶していますが。そこでall about jazzから彼のbiographyを覗いてみますと、1973年にニュージーーランドで生まれた彼は、90年代に母国で数多くの賞や奨学金を得て、さらにバークリー奨学金をも獲得し95年に渡米。その後もニューヨークを中心にライブ活動を行ってきたようです。その間にはジョシュア・レッドマン、ブラッド・メルドー、マイケル・ブレッカー、ブライアン・ブレイド、ゲイリー・バーツらなどとも共演を果たしています。近年はワールドワイドな活動も活発にこなすようになり、ニルス・ワグナム(昨年のNils Wogram and The NDR Bigband 『 Portrait of a Band 』にも参加していましたよね)、ウォルフガング・ムースビル、ケニー・ワーナーらのバンドにも参加しています。

さて、内容ですが、全8曲で全てペンマンのオリジナル曲。トータル50分とやや短めの録音時間です。全体に幾分内省的でダークなミデュアム~スローの曲が中心で、どの曲も夢幻的、幻想的なサウンドを持っており、柔らかに静かに情景を描いていくような楽曲が並んでいます。例えるなら、静なるコンテンポラリー・ジャズといった趣で、新鮮さという意味ではやや物足りない感じも否めませんが、落ち着きのなる丁寧に作り込まれた音世界は一聴に値する出来栄えだと思います。

本作でのシーマス・ブレイクの演奏にしても、彼の一連のCriss Cross盤、例えば 『 The Bloomdaddies 』や『 Echonomics 』などで彼のファンになった人には、少々欲求不満が残る内容かもしれません。時にジョー・ロバーノの如く豪快にウネウネと、時にコルトレーンの如く狂気するブレイクは影を潜め、ひたすら緻密で静的な音世界を演出していきます。

いかにもコンテンポラリーな魅力に満ち溢れた快作ではありますが、彼の自己抑制が効き過ぎたのか、あるいはこれが彼の描くサウンド・スケープなのか、次作ではもう少し元気のいいところを見せて欲しいと切に願います。

Matt Penman 『 Catch of The Day 』 2007 FSNT 303

Matt Penman (b)

Seamus Blake (ts&ss)

Aaron Parks (p)

Eric Harland (ds)

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。現在、東京気温2.7℃。滅茶苦茶寒い。

雪でも降りそうな感じです。

で、こんな季節になると聴きたくなってくるのが、

このドン・フリードマンのLP。

82年ころに、新潟市万代に当時あったレコード店“ブラックライオン”で、

1100円で買ったものです。

TEICHIKUから発売された国内盤なのに、

ライナーノーツが無く、メンバーも分かりません。

ドン・フリードマンのDiscography を見ても、載ってません。

推測するところ、70年代後半にフランク・ルーサー(b)、

ビリー・ハート(ds)と録音されたと思われます。

ジャケットが美しく、眺めながら聴いていると、

雪国の山奥に今、居るかのような錯覚に陥ります。

Progressive SUX-212-G

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。Blue Note Tokyo のライブをピックアップして放映する音楽番組『 Speak Iin Music 』が昨年の10月からBSフジで始まっています。毎週土曜日の23時30分からの30分間番組で、少々物足りないのですが、毎週ジャズのライブ映像、しかもBlue Note Tokyoの映像がみれるのですから、それだけで感謝です。スポンサーのパイオニアさん、どうもありがとうございます。で、昨夜のプログラムは Average White Band (アヴェレージ・ホワイト・バンド)でした。11月のこのライブも観に行きたかったのですが、仕事の都合がつかず涙をのんだライブだったので、こうして映像が観れるなんてホント嬉しい限りです。もう、テレビに噛り付いて深夜にも関わらず大音量で観てしまいました。

この番組は5.1ハイビジョン放送であり、かなり本気になって制作されていることは事前に知っていたのでですが、実際に観てみて驚いたのは、ライブ会場内になんとクレーンカメラを持ち込んで撮影されていることなのです。ステージ向って右側のちょうどサイド自由席あたりを取っ払ってクレーンカメラを設置していると思われる映像です。上下左右、遠景近景を舐めるように移動するクレーンカメラ独特の動きにより、かなり高級感があるライブ映像が撮れています。

で、このAWBですが、72年にスコットランドで結成され、74年には渡米し、セカンド・アルバム『 AWB 』から≪Pick Up The Pieses ≫が大ヒットして一躍有名になっった白人バンドです。ホーン(テナーとアルト)を加え、リズムギターがツイン(ひとりがカッティング・ギターで、もうひとりが単音リフ)を特徴とするバンドで、70年代~80年代の米国ブラス・ロック界の一翼を担う存在でした。個人的にはTower of Power、Chicago、BS&T、Chase などとともに、最も好んで聴いたブラス・ロック(ほかのバンドほど、ブラス的ではなかったけど)でした。

僕がAWBを聴いたのはほとんどが70年代のAtlantic時代のもので、徐々にAOR風の軽いサウンドに変化していってからは自然と聴かなくなってしまいましたが、聴かなくなったのは僕だけではなかったようで、80年代に入ると人気に陰りが見え始め、82年には解散してしまいました。しかし、90年代に入り黒人2人を加え再結成され、何度か来日も果たしているようです。

思い出の作品としては、≪Pick Up The Pieses ≫が収録されている74年のセカンド・アルバム『 AWB 』や、≪ Cut The Cake ≫75年の『 Cut The Cake 』あたりですが、今でも大事に手元に置いてあるアルバムが写真の『 This is Discotheque 』 なのです。これは、75年にAtlantic から発売されたオムニバスで、ハービー・マンをはじめ、スピナーズ、ベンE・キング、メジャー・ハリス、シスター・スレッジ、ジーン・ペイジなどなど、Atlantic専属のアーティストのヒット曲を寄せ集めた作品なのですが、この中にAWBの最大のヒット曲であるこの≪Pick Up The Pieses ≫と≪ Cut The Cake ≫が収録されています。この屑盤とも言える誰にも語られることのないLPですが、当時の心情、風景などとあまりにも強くリンクしていて、30年近く経った今でも捨てられずにいる思い出のアルバムです。

とまあ、今日はどうでもいい話になってしまいましたが、そう言えば、昨年の今日、1月13日に惜しくも亡くなられたマイケル・ブレッカーも、AWBの70年代Atlanticの作品に何度も参加してたんですよね。知ってました?

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。1994年のデビュー作『 Parallel Worlds 』以来、かなりのハイスピードで作品を制作してきたデイヴ・ダグラスですが、その勢いは留まる事を知らず、特に2005年に自身のレーベル、Greenleaf を立ちあげてからはさらに加速度を増し、昨年は計5枚もの新作を発表しました。本作はその昨年のリリース・ラッシュの最終作で、エレクトリック・プロジェクトである“ keystone”名義の第3作目にあたる作品です。

彼は昔から複数のプロジェクトを同時並列的に進行させていくという創作活動を行ってきたアーティストですが、現在も例えば、ランディー・ウエストンのトリビュート・バンド “ Music of Randy Weston ” 、室内管弦楽団を擁した “ Blue Latitudes ” 、それからニコラス・ペイトンに代わって正式メンバーとなった “ SF Jazz Collective ” など、計8つのプロジェクトを展開しています。そんな中、活動の主軸となっているプロジェクトがユリ・ケイン(p),ジェームス・ジナス(b),クラリス・ペン(ds)のリズム隊に現在ブルックリン系では最も勢いのあるドニー・マッキャスリン(ts)をフロントに据えた “ Dave Douglas Quintet ”であり、もう一方のメイン・プロジェクトが唯一のエレクトリック・バンドであるこの“ keystone”なのです。

現代のトランペッターで、アコースティック・バンドとエレクトリック・バンドを同時並列に展開しているヴァーサタイルなアーティストは意外に多いですよね。たとえば、パオロ・フレズの “ Angel Quartet ” 、ラッセル・ガンの “ Ethnomusicology ” project 、そして最も成功したと言えば、ロイ・ハーグローブの “ The RH Factor ” でしょうか。ニコラス・ペイトンも “ Sonic Trance ” という不思議な得体の知れないバンドを結成し、2003年にワーナーから セルフ・タイトル作品 『 Sonic Trance 』 をリリースしましたが、これが箸にも棒にもかからぬ愚作で、ガッカリしたことがありました。

閑話休題。彼のOfficial Web Site によると、この“ keystone” project は、“ New music for electric sextet with trumpet, tenor/soprano sax, rhodes, electric bass, drums, and turntables. Inspired by films, written for films, both new and old. ” ということで、新旧映画によりインスパイアされ、その映画のために書かれた音楽、のようですが、今のところはいずれも20世紀初頭のサイレント・ムービーにインスパイアされて制作された作品です。2005年の第一作『 keystone 』 は映画監督兼喜劇役者であったロスコー“ファッティー”アーバックルのサイレント・ムービー『 Fatty & Mabel Adrift 』(1916年)のための音楽であり、今回の新作もバスター・キートンとロスコー・アーバックルの作品『 Moonshine 』(1917年)にインスパイアされて制作されたものだそうです。第一作ではCD&DVD作品で、DVDの方に実際の『 Fatty & Mabel Adrift 』がデイヴ・ダグラスの音楽を被せて収められているし、今回の『 Moonshine 』も彼のOfficial Web Site で同様に動画が見られますが、ハッキリ言って、どこが面白いのか僕にはよくわかりませんし、あまり音楽と映像がシンクロしているようにも思えないので、単純にデイブ・ダグラスの音として目を閉じて聴いた方が良いかもしれません。ちなみに、バンド名の“ keystone” とは、ロスコー・アーバックルやチャールズ・チャップリンらが在籍していた映画会社、キーストン社からとった名前です。

バンドの編成では、結成当初はジャミー・サフト(wurlitzer)が入ってましたが、第二作目以降、アダム・ベンジャミン(Fender Rhodes)に交代しています。フェンダー・ローズと言っても、リチャード・ティーのようなフェイザーのかかった美しい音ではなく、モジュレーター系や歪み系、あとは何を使用したらこんな音が出るんだか分らないような不思議な音を発していて刺激的です。ベースのブラッド・ジョーンズもアップライト・ベースとは言っても、Ampeg のサイレント・ベースですし、何と言ってもDJ オリーブというターンテーブル奏者が参加しているので、エレクトリック度が非常に高い音楽になっています。

相変わらずアングラ臭のプンプン漂う変態ラインを奏でるデイブ・ダグラスですが、それにも増して過激なマーカス・ストリックランドのソロも鳥肌モノで、この裏街道まっしぐらの二人が揃えば、とんでもなく刺激的なジャズの出来上がりです。白眉はM-7≪Kitten≫です。メタル・ソリッドな弾丸16ビートに乗って、超カッコいいテーマが炸裂。久し振りにイイ曲聴いた気分です。やっぱりデイヴ・ダグラスはカッコイイわ~。

Complete Discography of Dave Douglas by Patrice Roussel

ブログもご覧ください。

ブログもご覧ください。e.s.t. の通算11作目となる新作『 Live in hamburg』は,彼らとしては12年ぶりとなるライブ盤(2枚組)です。本作は前作『 Tuesday Wonderland 』の24カ国に及ぶ発売記念ワールド・ツアーの中で、最も話題になったハンブルグでの実況録音であるため,収録曲のほとんどが『 Tuesday Wonderland 』からの楽曲となっており,新曲は一曲も含まれていません。ですから本作を実際に聴くまではそれほど期待はしていなかったのですが、これが素晴らしい出来の良さで感激しております。ライブならではの各楽器の浮き立つような生々しい存在感が優れた録音技術によって再現されています。

ちょうど、ウェザーリポートの名曲≪ブラックマーケット≫が、76年の『ブラックマーケット』に収録されたスタジオ・ヴァージョンよりも、79年の傑作『 8:30 』でのライブ・ヴァージョンの方が優れているように、単なる『 Tuesday Wonderland 』の焼き回しいに終わっていないところが素晴らしいです。

収録曲は以下の通りです。

CD1

Tuesday Wonderland (『 Tuesday Wonderland 』より)

The Rube Thing (『 Live in ’95 』

Where We Used To Live (『 Tuesday Wonderland 』より)

800 Streets by Feet (『 Tuesday Wonderland 』より)

Definition of A Dog (『 From Gagarin's Point of View 』より)

CD2

The Goldhearted Miner (『 Tuesday Wonderland 』より)

Dolores in a Shoestand (『 Tuesday Wonderland 』より)

Sipping on The Solid Ground (『 Tuesday Wonderland 』より)

Goldwrap (『 Tuesday Wonderland 』より)

Behind The Yashmak (『 Strange Place for Snow 』より)

僕の中では,1999年の『 From Gagarin’s Point of view 』をe.s.t. の頂点として,以後の作品は結成当初の北欧の風土に根ざした独特のリリシズムや即興性から徐々に遠退いていき,古典的ジャズファンはもとより、クラブ系ジャズファンやロックファンにもアピールする,最大公約数的ポップ・ミュージックに変異していったように思われて,興味が薄れていったというのが正直な所です。しかし、さすがはe.s.t. です。今でも『 When Everyone Has Gone 』(1993 Dragon )を制作した時と同じ研ぎ澄まされたリリシズムが息づいており、ライブならではの拡大された即興パートでは、ジャズ職人としての本領が遺憾なく発揮されています。たとえば、≪ Dolores in a Shoestand ≫や≪ Behind The Yashmak ≫のアドリブなど、オリジナルよりも本作の方が遙かに魅力的です。

詰まる所,元々ロック好きでキース・ジャレットに憧れてピアノ・トリオを組んだ3人は,ひょんなことから試した「アコースティック楽器の電気化」という遊戯が,思いのほか観衆に受けたため,まるでその「アコースティック楽器の電気化」が自分達のアイデンティティーであるかのように勘違いし,あるいは,これぞ自分達の求める真の音楽であるかのように妄信し,大きな音楽産業の罠に嵌まってしまったわけです。しかし、そこらのクラブ・ジャズ系、フューチャー・ジャズ系の似非ジャズマンと違い、やはり、もともとは素晴らしい技量を持った優れたジャズ・ミュージシャンですので、ライブとなると無尽蔵のクリエイティビティーに溢れる即興を披露してくれるんですね。

荒涼とした大地とフィヨルドの香り。

深い藍色の水を湛える北極海から吹きよせる肌を突き刺す風。

そんな極寒の地,ストックホルムの静謐な空気感が伝わってくる傑作ではないでしょうか。

<当ブログ内のe.s.t.関連記事>

『 When Everyone Has Gone 』2006年12月13日掲載

『 Live ‘95 』2006年12月13日掲載

『 Plays Monk 』2006年12月13日掲載

『 Winter In Venice 』2006年12月19日掲載

『 From Gagarin’s Point of view 』2006年12月19日掲載

『 Good morning Susie Soho 』2006年12月21日掲載

『 Strange Place For Snow 』2006年12月22日掲載

『 Seven Days of Falling 』2006年12月22日掲載

『 viaticum 』2006年12月27日掲載

『 Tuesday Wonderland 』2006年12月13日掲載

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。

新ブログhttp://jazzlab.blog67.fc2.com/もご覧ください。2005年の 『Something Like Now 』 (前項あり)が滅茶苦茶カッコよく、日本での人気を決定付けたのも記憶に新しいフランス人双子の兄弟ユニット、Moutin Reunion Quartet の通算4作目となる新作。今回も前作同様、リック・マーギッツァ(its)、ピエール・ド・ベトマン(p)が参加しています。

さて、本作はその発売前から話題になっていた Dual Disc 形式をとった作品なのです。このDual Disc とは、片面が音楽CDで、もう一面がDVDになっている両面型ディスクのことで、米国は既に3年ほど前から発売されており、徐々にカタログ数を増やしている規格なのです。一見、非常に便利で合理的な規格に思えますが、ちょとばかり厄介な点があるのですね。というのもDVD面に関しては問題ないのですが、CD面が再生できないことがあるようなのです。

CD面はCD規格である Compact Disc Digital Audio に準拠していないため、一部のプレイヤーでの再生を保証していなのです。確かに本作の裏ジャケに虫眼鏡でしか読み取れないような字で、“ May not play on a limited number of models ” と明記されていますし、Dual Disc のOfficial Web Site にも “ The CD side plays on all but a limited number of CD and DVD models.”と注意書きがありました。

そんなことも知らずに自宅のiBook のスロットローディング方式のコンボドライブに挿入したら、全くマウントされず、かと言って強制排出もされず、再起動して何とか取り出すとこができたという冷や汗をかいてしまいました。 また、我が家のメイン・システムのCDプレーヤー: Victor XL-Z900 ではCD再生できるのですが、プライベート・ルームのCD プレーヤー:sonny 555ESJ (かなり古い機種です)では認識されませんでした。このDisc を横から見ると2枚のDiscを張り合わせていることがよくわかり、よって通常のCDよりも厚みがあるわけですね。そんなわけで、うまくCD再生できないのもあり得る厄介な規格ということで、購入にあたっては十分注意してください。

閑話休題。2002年の第一作『 Power tree 』や2003年の第二作『 Red moon 』を初めて聴いた時は、ウェザーリポートの楽曲をアコースティック楽器で現代風にシュミレートしたようなカッコよさが印象的だったのですが、作品を重ねるごとにバンドとしての成熟度がアップし、特にムタン兄弟の作曲、編曲力のクオリティーはどんどん高まってきているように感じます。今回の最新作を聴いても、≪ ウェザーリポートから派生する一亜系 ≫ として簡単にカテゴライズできない凄味を感じます。

基本的にはノン・フォー・ビート、変拍子系でグルーブする楽曲が中心ではあるのですが、絶妙にフォー・ビートを挟み込み、そして、ビート、リズムを極限まで細分化して変幻自在に操るこの双生児リズム隊の個性は他に類を見ません。やはり同一の塩基配列を持つもの同士のコミュニケーション力って不思議ですよね。この2人だけのデュオなどは、“ Interpaly ”というよりはむしろ“ Innerplay ”と呼ぶに相応しい一体感がありますから。

DVDの方は、全て前作『Something Like Now 』を演奏しているライブ録音です。約90分の映像ですが、一曲ごとにインタビューが入るのがちょっと煩わしい感じがします。インタビューはほとんど飛ばして見ちゃいましたが、冒頭のインタビューで二人とも正式な音楽大学での教育を受けていないと言っていました。しかもフランソワは大学で物理学を学び、ルイはエンジニアや数学の勉強をしていたと言うから二人とも秀才なのですね。吃驚しました。

映像はアスペクト比16:9 で、映像はとりわけ奇麗というわけではありませんが、固定カメラ3~4台、ハンディー・カメラ1台で撮影され、カット割も少なく、非常に見やすい映像です。個人的には前作の楽曲の方がカッコいいと思っているので、このDVD面はとっても嬉しい特典であります。

ところで、フランソワ・ムタンのアップライト・ベースのテクニックは凄いです。特にハイ・ポジション、いわゆるサム・ポジションでの人間ワザとも思えない超絶技巧の指使いには開いた口がふさがりません。通常、サム・ポジションでは左手親指は指盤の上にアンカーとして置いておくだけで、あまり押弦しないのですが、彼はごく普通に親指で押弦しフレーズを作っていくのです。しかも時には親指でグリッサンドもしちゃうし。親指押弦だけでもかなり痛いのに、グリッサンドなどしたら普通は血が滲みますよ。

そう、アップライト・ベースというのは、痛い楽器なのです。ドラム、サックス、ピアノなどのほかの楽器に比べて、音を出す行為に痛みを伴うのです。そのあたりのことは、楽器を実際にやってみた人にしかわかりませんが。しかもサム・ポジションでの早弾きでもピッチが狂わないし。ベースをソロ楽器として扱うにはこのくらい指盤上を縦横無尽に動き回れないとダメだということですね。とんでもなく凄いテクニシャンです。

ということで、総じて彼らは演奏レベルが超高度であるため、聴き飽きることもなく、長く愛聴できる作品ばかりですが、本作も期待どおりの傑作であり、欧州ジャズ・ファンのマスト・アイテムになること必至だと思われます。