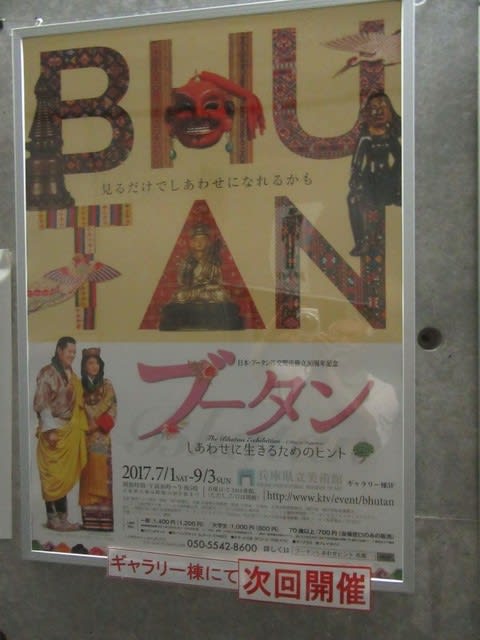

ブータン しあわせに生きるためのヒント が兵庫県立美術館で明日(2017-7-1)から開催します

本日(2017-6-30)に撮ったポスター及び14:00からのオープニングセレモニーの準備段階の

写真を紹介します。

東京・上野の森美術館で2016年5月21日(土)~7月18日(月)に同じイベント名で開催

されています。日本・ブータン外交関係樹立30周年記念事業だそうです。

上記の展覧会には2016年6月29日(水)天皇皇后両陛下が御観覧されました。

天皇皇后両陛下の御観覧のニュースへリンク

FNN 「天皇皇后両陛下、ブータンの特別展を鑑賞される」

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00329071.html

産経ニュース 「両陛下、ブータン展をご鑑賞」

http://www.sankei.com/life/news/160630/lif1606300001-n1.html

朝日新聞DIGITAL 「両陛下、上野でブータン展を鑑賞」

http://www.asahi.com/articles/ASJ6Y4DSDJ6YUTIL01C.html

ブータン~しあわせに生きるためのヒント~の基本情報

【日程】 2017年7月1日(土)〜9月3日(日)

【会場】 兵庫県立美術館 ギャラリー棟3F

【主催】 関西テレビ放送 / 東映 / 神戸新聞社

【共催】 兵庫県立美術館

【後援】 ブータン王国内務文化省 / ブータン政府観光局

【特別協力】 ブータン王国国立博物館 / ブータン王立織物博物館 /

ブータン王立テキスタイルアカデミー

【協力】 一般財団法人進化生物学研究所 / ブータン エアラインズ / BSフジ / Galaxy /

在大阪ブータン王国名誉領事館 / 神戸ブータン友好協会

【企画】 フジテレビジョン / 東映

【公式サイト】 https://www.ktv.jp/event/bhutan/index.html

これまでに2016年7月30日(土)~9月19日(月・祝)愛媛県美術館 、

2017年1月28日(土)~3月5日(日)岩手県民会館

2017年3月18日(土)~5月15日(月)山梨県立博物館

で開催されてきました。

上の写真はアトリエへの入口に掲示されていた看板です。

上の写真はオープンセレモニーの会場の写真です。

テープカットに出席予定の皆様はプンツォク・タシ氏(Mr.Khenpo PHUNTSOK TASHI)、

小畑由起夫氏(兵庫県秘書課長兼務(知事室長))、面出輝幸氏(神戸新聞社 取締役)、

吉元央氏(東映執行役員)、横澤良雄氏(関西TVプロデューサー)蓑館長(兵庫県立美術館)

市野和雄氏(神戸ブータン友好協会会長)、今津康雄氏

上の写真はオープンセレモニーの会場の案内の看板

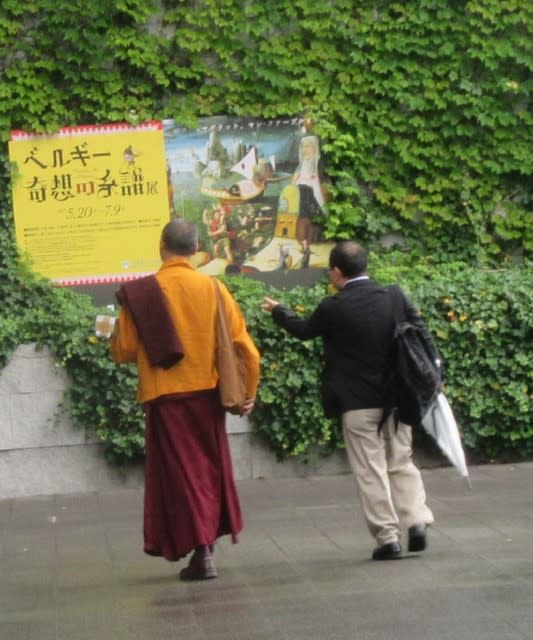

上の写真は当日、兵庫県立美術館に入られるブータン国立博物館の館長を務める

プンツォク・タシ氏(Mr.Khenpo PHUNTSOK TASHI)9時40分頃に到着されています。

上の2枚の写真はオープンセレモニーの会場に設置されたマニコロを真ん中に配した

ブータンらしい色彩に満ちた建屋。

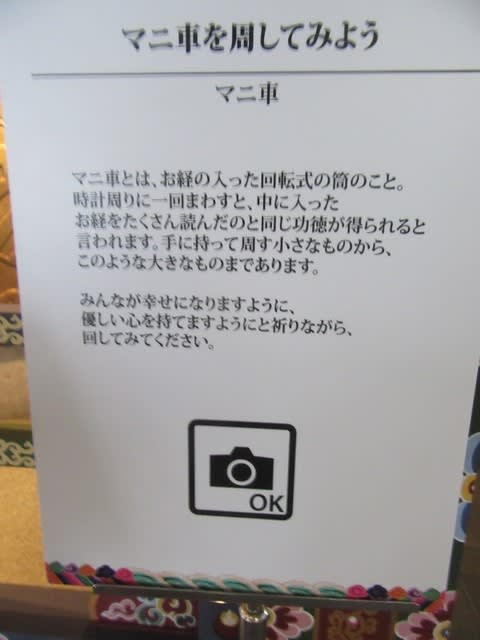

マニコロの解説 By Wikipedia

マニコロ(Mani'khorlo)はチベット仏教(喇嘛教、Lamaism)で用いられる円筒形の回転する

祈祷用具です。

チベット語ではマニコロ(チベット文字:མ་ཎི་འཁོར་ལོ་; ワイリー方式:ma Ni 'khor lo)と呼ぶ。

英語ではPrayer wheelとかMani wheel フランス語ではle Moulin à prières

ドイツ語ではdie Gebetsmühle

「マニ」は如意宝珠(サンスクリット語: चिन्तामणि)の略で、単独では「宝珠」の意味。

「コロ」はチャクラの意味。

マニ車、魔尼車、転経器(てんきょうき)などともいう。

ボン教(チベット土着の宗教)でも同様のものが用いられるが、ボン教では「マシモ車」という。

マニコロの歴史は古く、西暦400年頃、インドのラダック(Ladakh)地方を訪れた中国人の

巡礼達が使っていたと云われる。

使用地域はインド、ネパール、ブータン、チベット、内蒙古、モンゴル、ブチヤート(ロシア)

及びスコットランドなどに広がっている。

須磨寺 亜細亜万神殿ではネパール式のマニコロがある。

詳細は須磨寺 亜細亜万神殿 on 2016-10-16

日本では須磨寺の他に高台寺(京都市)、野間大坊大御堂寺(愛知県美浜町)、放生院(宇治市)

金剛院(所沢市)などにもマニコロがあります。

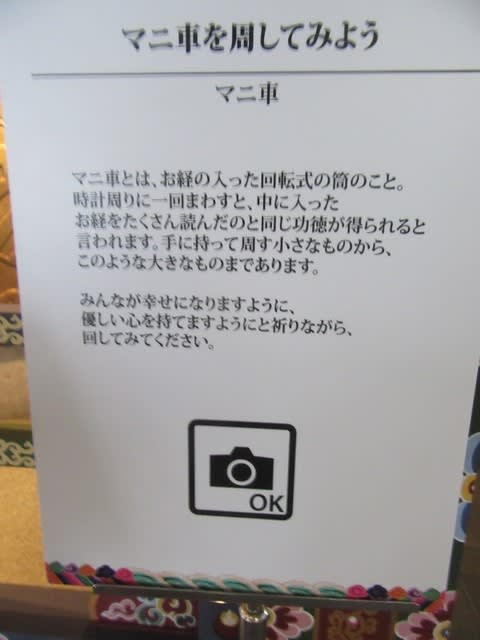

上の写真は写真OKの案内とマニ車の解説

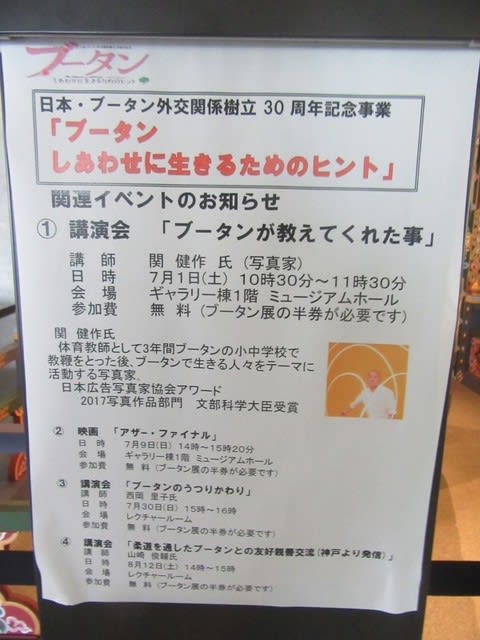

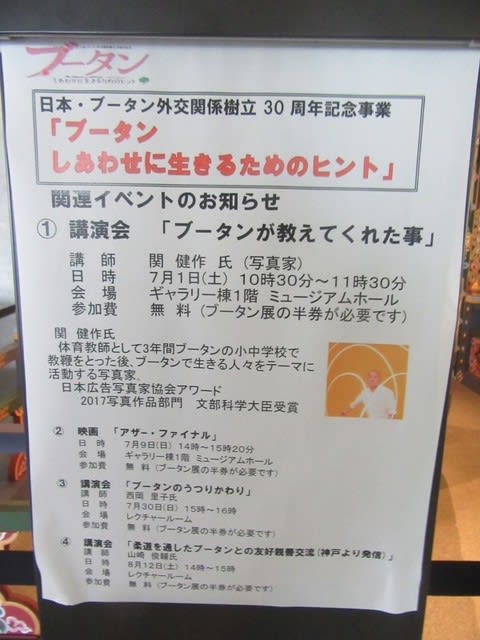

上の写真は7月1日のイベント案内など

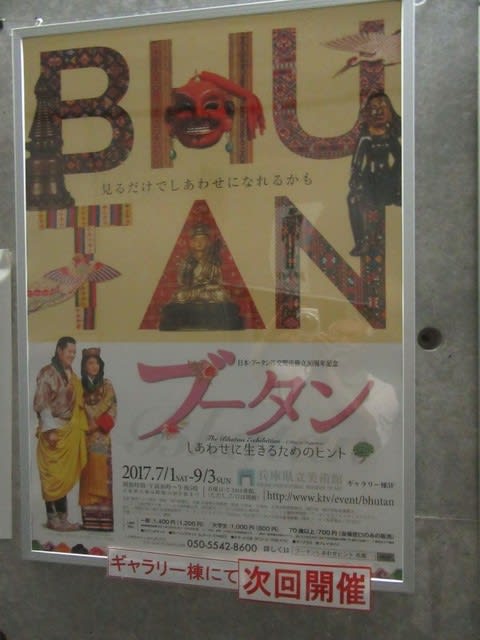

上の写真は掲示板に貼ってあったイベントの案内ポスター

本日(2017-6-30)に撮ったポスター及び14:00からのオープニングセレモニーの準備段階の

写真を紹介します。

東京・上野の森美術館で2016年5月21日(土)~7月18日(月)に同じイベント名で開催

されています。日本・ブータン外交関係樹立30周年記念事業だそうです。

上記の展覧会には2016年6月29日(水)天皇皇后両陛下が御観覧されました。

天皇皇后両陛下の御観覧のニュースへリンク

FNN 「天皇皇后両陛下、ブータンの特別展を鑑賞される」

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00329071.html

産経ニュース 「両陛下、ブータン展をご鑑賞」

http://www.sankei.com/life/news/160630/lif1606300001-n1.html

朝日新聞DIGITAL 「両陛下、上野でブータン展を鑑賞」

http://www.asahi.com/articles/ASJ6Y4DSDJ6YUTIL01C.html

ブータン~しあわせに生きるためのヒント~の基本情報

【日程】 2017年7月1日(土)〜9月3日(日)

【会場】 兵庫県立美術館 ギャラリー棟3F

【主催】 関西テレビ放送 / 東映 / 神戸新聞社

【共催】 兵庫県立美術館

【後援】 ブータン王国内務文化省 / ブータン政府観光局

【特別協力】 ブータン王国国立博物館 / ブータン王立織物博物館 /

ブータン王立テキスタイルアカデミー

【協力】 一般財団法人進化生物学研究所 / ブータン エアラインズ / BSフジ / Galaxy /

在大阪ブータン王国名誉領事館 / 神戸ブータン友好協会

【企画】 フジテレビジョン / 東映

【公式サイト】 https://www.ktv.jp/event/bhutan/index.html

これまでに2016年7月30日(土)~9月19日(月・祝)愛媛県美術館 、

2017年1月28日(土)~3月5日(日)岩手県民会館

2017年3月18日(土)~5月15日(月)山梨県立博物館

で開催されてきました。

上の写真はアトリエへの入口に掲示されていた看板です。

上の写真はオープンセレモニーの会場の写真です。

テープカットに出席予定の皆様はプンツォク・タシ氏(Mr.Khenpo PHUNTSOK TASHI)、

小畑由起夫氏(兵庫県秘書課長兼務(知事室長))、面出輝幸氏(神戸新聞社 取締役)、

吉元央氏(東映執行役員)、横澤良雄氏(関西TVプロデューサー)蓑館長(兵庫県立美術館)

市野和雄氏(神戸ブータン友好協会会長)、今津康雄氏

上の写真はオープンセレモニーの会場の案内の看板

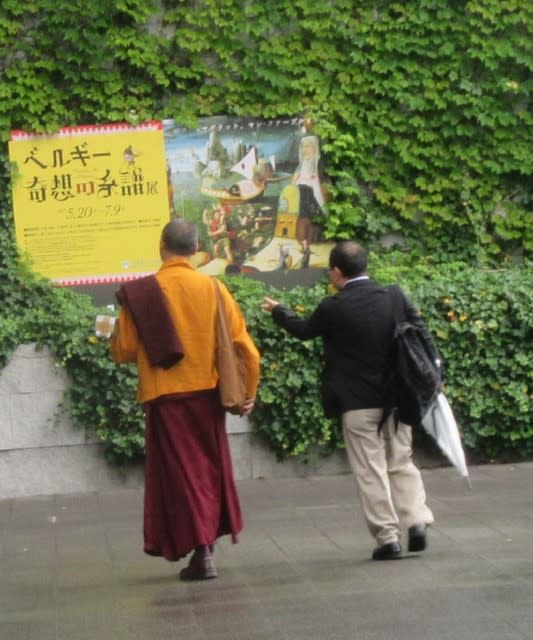

上の写真は当日、兵庫県立美術館に入られるブータン国立博物館の館長を務める

プンツォク・タシ氏(Mr.Khenpo PHUNTSOK TASHI)9時40分頃に到着されています。

上の2枚の写真はオープンセレモニーの会場に設置されたマニコロを真ん中に配した

ブータンらしい色彩に満ちた建屋。

マニコロの解説 By Wikipedia

マニコロ(Mani'khorlo)はチベット仏教(喇嘛教、Lamaism)で用いられる円筒形の回転する

祈祷用具です。

チベット語ではマニコロ(チベット文字:མ་ཎི་འཁོར་ལོ་; ワイリー方式:ma Ni 'khor lo)と呼ぶ。

英語ではPrayer wheelとかMani wheel フランス語ではle Moulin à prières

ドイツ語ではdie Gebetsmühle

「マニ」は如意宝珠(サンスクリット語: चिन्तामणि)の略で、単独では「宝珠」の意味。

「コロ」はチャクラの意味。

マニ車、魔尼車、転経器(てんきょうき)などともいう。

ボン教(チベット土着の宗教)でも同様のものが用いられるが、ボン教では「マシモ車」という。

マニコロの歴史は古く、西暦400年頃、インドのラダック(Ladakh)地方を訪れた中国人の

巡礼達が使っていたと云われる。

使用地域はインド、ネパール、ブータン、チベット、内蒙古、モンゴル、ブチヤート(ロシア)

及びスコットランドなどに広がっている。

須磨寺 亜細亜万神殿ではネパール式のマニコロがある。

詳細は須磨寺 亜細亜万神殿 on 2016-10-16

日本では須磨寺の他に高台寺(京都市)、野間大坊大御堂寺(愛知県美浜町)、放生院(宇治市)

金剛院(所沢市)などにもマニコロがあります。

上の写真は写真OKの案内とマニ車の解説

上の写真は7月1日のイベント案内など

上の写真は掲示板に貼ってあったイベントの案内ポスター