鯛屋貞柳「家づと」(1729年刊)、今日は哀傷の部より一首。

近松門左衛門一周忌

さつするに今は安楽国姓爺(コクセンヤ)扨も其後便宜(ビンギ)なけれは

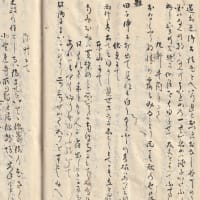

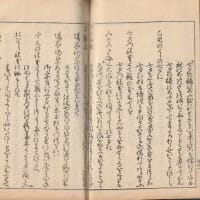

(ブログ主蔵「家つと」16丁ウ・17丁オ)

近松の命日は享保九年の十一月二十二日、これは新暦に直すと正月になるため、西暦表記では翌年の1725年没と書いてある。ややこしいことだ。したがってこの一周忌は享保十年の冬の歌ということになる。安楽国(極楽浄土)の国に続けて近松の国性爺合戦を詠み込んでいる。近松の時代は曾根崎心中などの世話物よりも、国性爺合戦など時代物の方が大当たりとなったようだ。便宜(びんぎ)は手紙、便りのことで、その後何も言ってよこさないから極楽で楽しくやっているのだろう、ぐらいの意味だろうか。「扨も其後」は浄瑠璃で場面が変わる時に使われる言葉で、近松の辞世からの引用と思われる。

もし辞世はと問人あらは

それそ辞世去ほとに扨もそのゝちに残る桜か花しにほはゝ

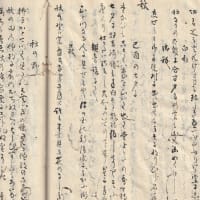

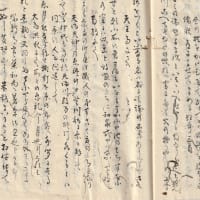

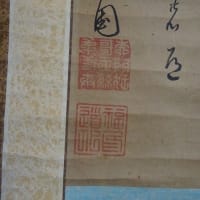

この歌も文献によっては「それぞ」が「それ」になっていたり、「さる程に」の「に」が抜けていたり「桜が」が「桜の」になっていたりするようだが、この画像辞世文は自筆ということなので、一応これが決定版と考えられる。このテキストだとネットで出てくるような辞世などどうでも良いという解釈にはならないのかもしれない。

前回、家づとのテキストを購入した時の回で、貞柳はリズムの取れない歌があって難解と書いた。我々は三十一文字を五七五七七のリズムで読もうとするけれども、貞柳の歌の中には我々のリズムにはまってくれないものも多い。この近松の辞世も二句目の「さるほどにさても」が何とかならないかと思ってしまう。ところが今回は近松の歌であるから、ここは義太夫節調で読んでみたら、わりとすんなりやり過ごせた。そう読むのが正しいという訳ではないが、貞柳の歌のリズムを探る上でもひとつのヒントにはなるのではないかと思う。文楽は私にとって苦手な分野ではあるけれども、貞柳には浄瑠璃芝居を見て詠んだ歌もあり、少し読んでみないといけないのだろう。

鶯より田舎生まれの竹本はふしになまりの抜けぬ浄るり 季澄

というのがあり、他にも浄瑠璃かたりに対して好意的でない歌が目立つ。江戸っ子にとって上方の義太夫節は受け入れにくい所があったのだろう。江戸狂歌人が貞柳を毛嫌いしているのも根は同じなのかもしれない。

「狂歌手なれの鏡」には貞柳の歌をふまえて詠んだ木端の歌がのっている。

柳翁の近松門左衛門一周忌に察するに今は安楽

国姓爺扨も其後便宜なけれはと読るを賞吟して

とふらひの哥はたい屋の貞しりう嘸や満足ちかまつるらん

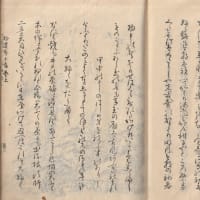

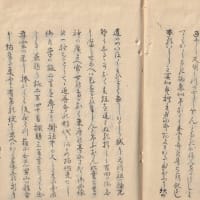

(ブログ主蔵「狂歌手なれの鏡」9丁ウ・10丁オ)

賞吟とか言いながら、木端師はダジャレを言いたかっただけのような気もする。さぞや満足した近松も、この歌を見て一転激怒だったかもしれない・・・