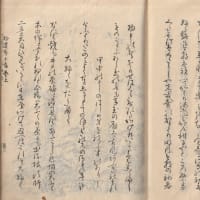

今回書いてみたいのは母方の祖父のいとこの女性(故人)についてであるが、今調べたら祖父より年下の場合は従祖叔母または従大叔母で読みは「いとこおおおば」、聞いたことがない言葉だ。祖父とこの従大叔母の子供同士が結婚していて、私からみると叔母の義母でもある。このルートで何かスッキリした呼び名がないか調べたがよくわからない。したがって、従大叔母で通すことにしよう。

この従大叔母のことを思い出したのは、いつも読ませていただいているブログに山岳保険のことが出てきて、捜索ヘリの費用のことが書いてあったからだ。

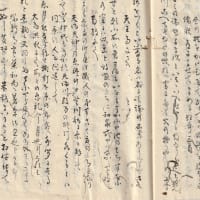

私が小学生の時だからもう五十年近く前のこと、この従大叔母の息子さん(当時大学生)が槍ヶ岳で遭難して、祖父のところにも電話がかかってきた。捜索のヘリを出すのに相当なお金がかかるらしく、ところがちょうど盆休みで銀行の窓口が開いていない、もちろんATMなるものはその頃は存在しない。それで手持ちのお金を貸してくれという電話だった。それで親戚中の手持ちの聖徳太子(当時)を集めて、何とかヘリを飛ばせることになった。翌日から両親と県北に一泊旅行に行くことになっていたが、母はこの件の対応のため家に残って、父と弟の3人で出かけた。しかし、祖父の命でお金をぎりぎりまで渡してしまっていたから、ひもじい旅だったと父はあとで話していた。私は比婆山の近くでカブトムシと当時話題沸騰だったヒバゴンを探し回ったことしか覚えていない。結局息子さんは遺体で発見された。従大叔母は時々クッキーを焼いて持って来てくれる明るい主婦だったけれど、60歳ぐらいで癌を患い他界されたと記憶している。

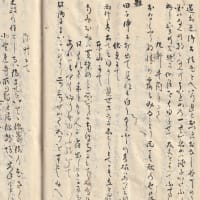

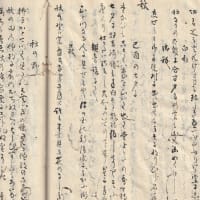

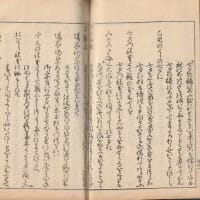

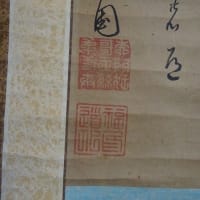

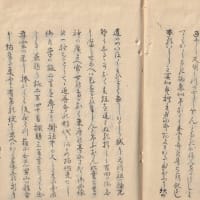

従大叔母は短歌の会に通っていて、没後に旦那さんが歌集を出版された。うちにも一冊あるが、私が良く行く県立、市立の図書館の書庫にもあり、検索すると国会図書館にも献本してある。読むと、息子さんを亡くされた時の歌も多数入っているけれども、従大叔母の性格通りの明るい歌も目につく。短歌の技量は、私よりは上手、と言っておこう。それはともかく、図書館に一冊本を残されているというのは、私にとってはとてもうらやましいことだ。良い服や良い車を持っていても私は何とも思わないが、図書館に自分の本が一冊というのは素敵な事だと思う。遅速の差こそあれお迎えの順番は誰でも必ずやってくる。お墓に骨が残るよりは、図書館に本が残った方が断然良いと思う。私も何とかならないか、しかし死後に出版してくれる人はいない。自分で何とかするしかないが、費用を含めて見当がつかない。図書館に納める部数だけという訳にはいかないような気もする。それに自作の短歌はアレだから、何かもうちょっとマシな物を書いてから考えるしか、いや、アレでも短歌の方が本にしやすいのかもしれない。ぼちぼち情報収集してみたい。