誰にでもお勧めできる作品ではない。

ただ私はこういうのも有りだと思っているし、ひょっとしたら大名盤なのかもしれないとも思っている。

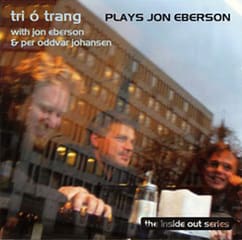

tri o trang、このベトナム語っぽいグループ名を何と発音すればいいのかわからない。誰か正確な発音を知っていたらぜひ教えてほしい。

このグループを知らない人でもヘルゲ・リエンを知っている人は多いだろう。

あの氷のようなピアノを弾く才能に溢れたノルウェー人だ。

このグループはヘルゲ・リエン・トリオとは一線を画した「もう一つのトリオ」である。

トリオの構成も面白い。サックスにチューバ、そしてピアノだ。

一見バラバラのように見えても、それぞれの絡み方には暗黙のルールがあるようだ。決してどれが主になるということではない。あくまで曲によって(或いは間によって)楽器の持つ特性を生かそうとしている。その結果、極端にシリアスになったりユーモラスになったりするが、そこにスリリングな緊張感と美しさがあって面白いトリオなのである。

ただこういう変則プレイが嫌いな人もいるだろう、それはそれでいい。誰も責めたりはしない。

このアルバムはその「もう一つのトリオ」に、ギターとドラムスが加わった編成になっている。

但しギターはメロディを奏でることをほとんどしないし、ドラムもリズムを刻む行為と並行してパーカッション的な要素が多い。そして相変わらずベースは不在のままだ。

これはジャズか?と思える時もあるが、私はこれもジャズだと思う。しかもかなり良質なものだ。

彼らの音楽を言葉で説明しようとすること自体、無駄な行為なのかもしれない。